――米国がバイデン政権になったことも影響があったのでしょうか?

あったとみています。バイデン大統領は就任後、「これからは民主主義と専制主義の戦いだ」と打って出ました。その発言を、おそらくプーチン大統領は、アメリカの敵は中国であり、自分たちは中国より下に見られている、軽んじられている、と受け取ったのではないか。相当頭にきて、だったら中国よりも世界をかき乱す存在になってやる、もう一度世界の主役に躍り出てやるという意地もあったのでは、と思います。

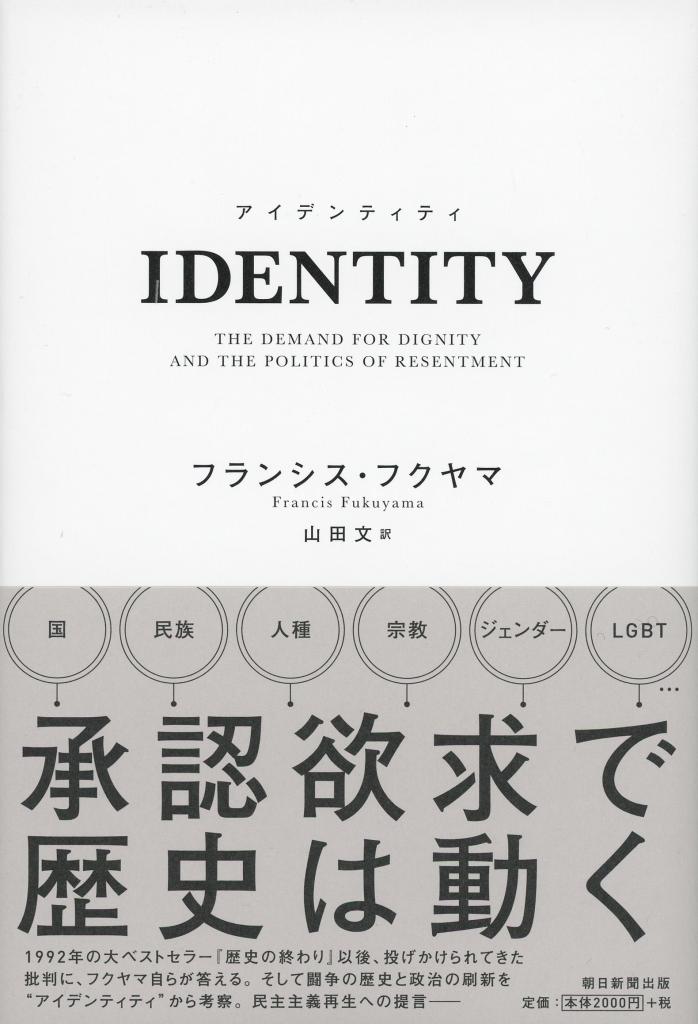

米国の政治学者フランシス・フクヤマは著書『IDENTITY(アイデンティティ)』で「承認欲求で歴史は動く」と説いていますが、まさにプーチン大統領の積年の怒りと承認欲求によって今回の戦争が起きてしまった。そう言っても過言ではありません。

※Amazonで本の詳細を見る

――フクヤマの論を受け、廣瀬先生はコラムで「施政者の個性に踏み込んだ分析が必要となりそうだ」と述べられています。今後、研究にどのようなアプローチが必要でしょうか?

さまざまな仮説がある中で考えたのは「プーチン大統領を極端に怒らせるような事件が起こると、極端な逸脱行動を取るのだろう」ということでした。しかし、怒りの感情は個々人によって異なり、ある人にとっては許せないことが、他から見たら「なんでそんなことで怒っているの?」と理解できないことはよくあります。そうした個人の認知レベルが国際関係に入ってくると、分析や今後の展開の検討はますます難しくなると思っています。

今回のウクライナ侵攻も、いわば「プーチン大統領の戦争」になっていて、その内面に踏み込まないとわからないことがあまりにも多い。おそらく幼い頃からネガティブに積み上げてきた負の感情も含め、家族関係や育ってきた地域の環境、国の状況、どんな歴史の中で過ごしてきたか……そういったすべてのバックグラウンドがウラジーミル・プーチンという人間を作り上げている。そこを子細に見ていく必要があり、心理学的アプローチなども必要になってくるかもしれません。そうなると、これまで私がやってきた研究では一切歯が立たないのです。