晴眼者でも読める点字、道案内するブロック、段差を教えるヘッドホン……。視覚障害の困難を減らすべく、ユニークな「発明」が相次いでいる。

* * *

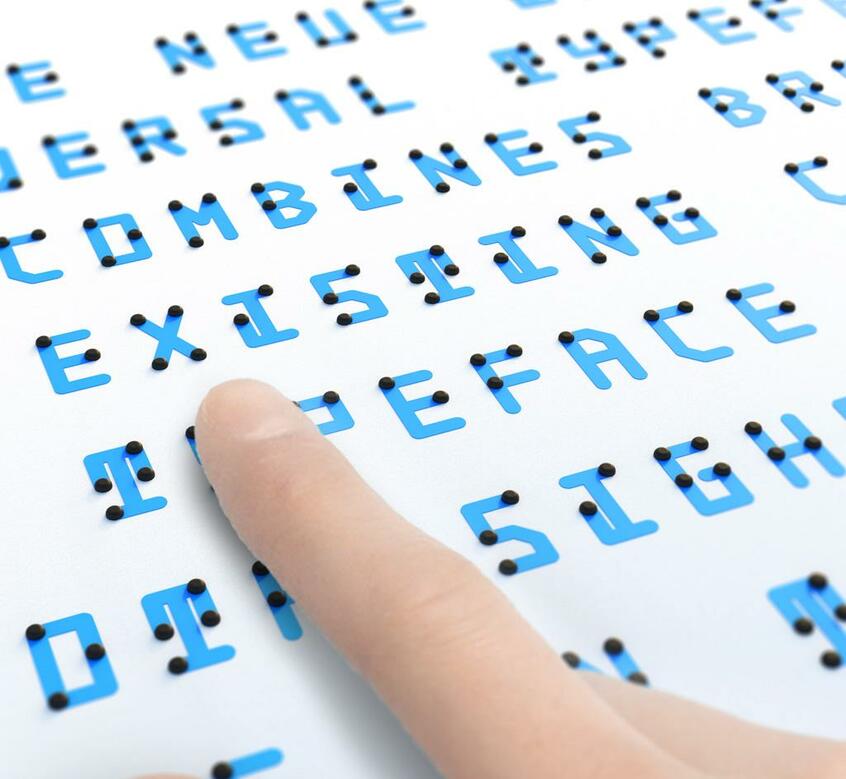

渋谷区役所の案内板には、ドット絵のレトロゲームの中に出てくるような、奇妙なカタカナ文字が並んでいる。「トイレ アンナイ ズ」「ゲン ザイチ」……。

「あれ、これ点字なんだ!」

若い女性が驚きの声を上げた。よく見ると、カタカナに合わせて点字のドットが浮かびあがっている。

「点字は身近にあるけど遠い存在でした。何が書いてあるかわかると興味が出てきます」(女性)

点字も兼ねたこの文字は、“ブレイルノイエ”という。デザイナーの高橋鴻介さん(25)が“発明”した。コンセプトは「目でも読める点字」。当初は自分で楽しむためのアイデアだったが、視覚障害者と晴眼者の交流イベントで参加証に使ったところ、予想しなかったことが起きた。

「視覚障害者と晴眼者が同じ文字を読みながら会話していたんです。この文字にはコミュニケーションを深める力があると気づきました」(高橋さん)

長谷部健・渋谷区長も存在を知り、区では1月に移転した新庁舎の案内板などに導入した。

「渋谷区が目指す多様性を尊重する社会の象徴になると考え、区の構想を表現するために採用しました」(長谷部区長)

視覚障害やユニバーサルデザインを専門とする慶應義塾大学の中野泰志教授は、ブレイルノイエをこう評価する。

「コミュニケーションは心のバリアフリーのキーワードのひとつです。この文字は、視覚障害のある人について知ったり、距離を近くしたりするきっかけになると思います」

いま、視覚障害をテーマにしたこうしたユニークな「発明」が続々誕生している。

プロボノ(職業上持つ技術・知識を使ったボランティア)が集まる一般社団法人PLAYERS(プレイヤーズ)は、発信機を埋め込んだ点字ブロックとスマートスピーカー、LINEを組み合わせた移動支援ツールを開発中だ。発信機を内蔵した点字ブロックに近づくと、スポットの情報や目的地へのルート案内がLINEに通知され、読み上げられる。

代表のタキザワケイタさん(41)が開発のきっかけを語った。

「うちにも視覚障害のメンバーがいます。親しくなっていくと障害を“かわいそう”とは思わなくて、僕のなかで彼は“光のない世界を知っているプロ”」

それでも、社会生活を送るうえでは困難もある。

「移動が難しいことを知り、彼が移動しやすいサービスを一緒につくっています。新しいモノづくりを楽しんでいる感じですね」(タキザワさん)

この移動支援サービスは、2023年に大阪に誕生する新駅ビルや周辺に導入が検討されている。(編集部・川口穣)

※AERA 2019年9月9日号より抜粋