デジタル機器の普及は様々な影響をもたらしたが、その一つとして、他人からの視線に耐えられない「視線耐性の低下」が挙げられる。「SNSで盛った自分と現実」とのギャップによる、自信の低下が背景にあるという。

* * *

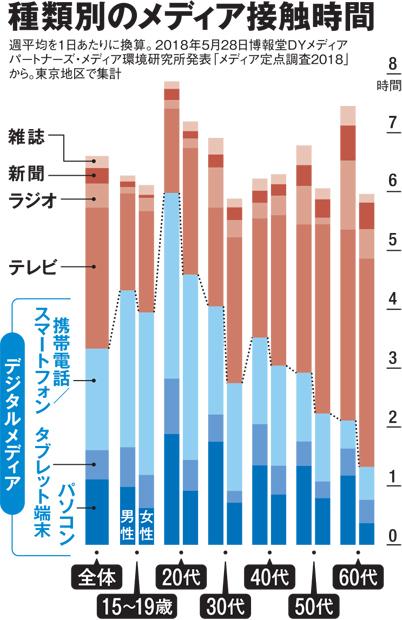

「最近の学生と接していて感じるのは、リアルとネットとの乖離です。ツイッターやニュースサイトのコメント欄など、ネット上では威勢のいい意見が言えるけれど、実社会では何も発言できない。また、SNS上での加工された『キラキラした自分』に慣れてしまっている。そんな、実際の自分とネット上の自分の違いが自信を失わせ、さらにデジタルメディアとの接触時間が増加していく。悪循環に陥りかねません」(早稲田大学国際教養学部教授の森川友義さん)

1日5時間近くスマホを使用しているという、独立行政法人で働く団体職員の女性(29)は、特に視線耐性の低下を自覚したことはない。それでも、SNSに自分が写った写真を投稿するときは最も「かわいい」と感じるものを選ぶし、加工アプリを使って目を大きくしたり、肌をきれいにしたりもする。

「SNSでは、ちょっとでもいい自分を見せたい意識はあると思います。そのせいで現実の自分に自信が持てないのかもしれない。加工された自分の写真と鏡に映った顔を見比べて、戸惑うこともあります」(女性)

こうした自分に対する「自信」も、視線耐性を決定づける要素だ。

これまでも、「理想と現実のギャップ」に悩み、自信を失う人はいた。そこにもうひとつ、「ネットと現実」という新たなギャップが加わった。ネット上の自分は、どこまでもキラキラさせられる。雄弁に語ることもできる。自分を好きなように「盛る」ことができ、「自分を磨く」ことなくして、理想の自分に近づくことが可能だ。しかしそれが、現実との乖離をさらに大きくし、自信を失わせる。

「例えば、特に理由はなくともマスクを外せない、というのは『見られたくない』という自分に対する自信のなさの表れです」(森川さん)