「いばら姫」や「鶴の恩返し」など、糸紡ぎや織物が出てくる物語は多い。古来、糸と針を使う手仕事を担ってきたのは女性たち。今に伝わる作品を通して、その暮らしぶりに思いを馳せてみた。

* * *

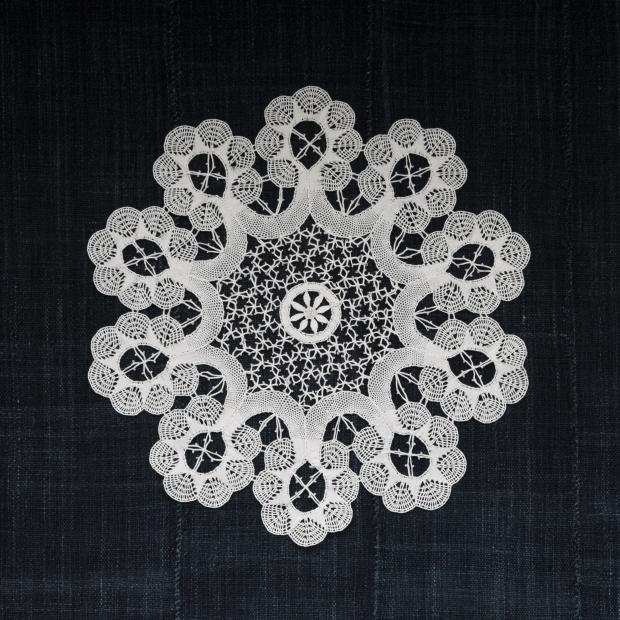

東京・神楽坂にあるギャラリー、工芸青花で開かれていた「修道院の工芸:インドの刺繍とレース」展を訪ねた。

会場には一つ前の展示「サンプラー:少女の刺繍布」展から、少女たちが縫ったというサンプラー(刺繍見本)も何点か飾られていた。昔の少女と現代の修道女、時代と場所を隔てた二つの手仕事が並べて展示されていたのだ。

「サンプラーとは、刺繍の初心者である8歳から15歳くらいの少女が、技法や意匠を学ぶために縫ったものです。古いものでは1598年にイギリスでつくられた布がヴィクトリア&アルバート博物館に所蔵されているほか、最近では1572年のオランダの布が発見されています」

ふたつの展覧会の企画に関わった、美術史家の金沢百枝さんは、そう話す。

サンプラーはヨーロッパ各地で作られていたが、大航海時代以降は移民とともに手仕事の習慣も海を渡り、メキシコや北米にも伝えられている。

「ヨーロッパで手仕事を許されなかった高貴な女性も、刺繍だけはしていました。中世の聖人伝には、のちに聖女となる姫君が自分で刺繍した聖職衣を教会へ奉納する話も残っています」(金沢さん)

地域や時代によって、サンプラーの素材や図柄には特徴がある。イギリスでは安価なウールが使われていたが、オランダは20世紀前半まで良質なリネンの産地だったので、サンプラーもリネンで作られていた。

モチーフも人物や動物、花などを絵画的に構成したものや、アルファベットを刺繍したものなどがある。オランダの「ダーニング・サンプラー」は、布にあいた穴をつくろうために、布の織り目を刺繍で再現した高度な技術が見てとれる。繊細な幾何学模様が美しい。