患者がいる病院で、子が遊ぶ川や海で、目に見えぬミクロの脅威が出現している。引き金は皮肉にも人類を救った薬の環境拡散だ。

千葉市中央区にある千葉大学病院。ここで昨年8月下旬から9月下旬に亡くなった入院患者4人から、薬が効かない「多剤耐性緑膿(りょくのう)菌」が検出されたことが分かった。同院の調査結果によると、うち3人は院内感染の疑いあり。もちろんがんなど、もとからの病の進行が死因とみてはいるが、「(菌が)病状悪化に影響した可能性は否定できない」としている。

検出された緑膿菌は「最後の切り札」とも言われる「カルバペネム」を含む3種類の抗菌薬(抗生物質)に耐性を持つ。複数の抗菌薬でも治療できない多剤耐性菌は「スーパー耐性菌」とも呼ばれ、大きな問題になっている。2016年の伊勢志摩サミットでは主要議題の一つとして取り上げられ、首脳宣言には対策強化も盛り込まれた。

千葉大病院の緑膿菌をはじめ、アシネトバクター、黄色ブドウ球菌など多剤耐性が問題になっている菌の多くは、主に抵抗力の弱っている人が感染するが、今後は健康な人でも感染症を起こす細菌で多剤耐性が広がる恐れもあるのだ。

日本だけじゃない。英国政府が14年にまとめた報告書によれば、現在、耐性で薬が効かない感染症で亡くなる人は世界で少なくとも70万人。耐性率が現在のペースで増加し、対策を講じなければ、50年にはこれが1千万人に増えると予測される。がん死者を超える勢いだ。

頼みの綱となる抗菌薬は今から約70年ほど前、1940年代から医療に使われるようになった。

「躍進する万能薬ペニシリン 米英の研究をはるかに凌ぐ 東北帝大の輝く戦果」

44年9月17日付の毎日新聞には、日本で最初に抗菌薬が救った患者の学会報告の記事がある。敗血症(血流に菌がはびこる全身感染症)で入院した25歳の女性は、すでに腸内出血も起こし、あと2、3日の命と診断されたが、ペニシリンを投与した翌日に危機を脱したのだ。読者は「親が死にかかっている」「子どもの命を救ってくれ」と次々に東北大学の研究者のもとを訪れたという(『碧素・日本ペニシリ

ン物語』)。

当時、国内の死因は、結核、肺炎及び気管支炎、胃腸炎など感染症が上位。平均寿命は女性50歳、男性47歳という時代だ。いま平均寿命は女性87歳、男性81歳と大幅に延びたが、これはペニシリンなど劇的に効く抗菌薬の開発が大きな要因なのだ。

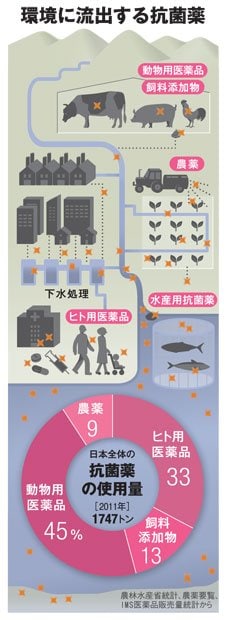

当初、ペニシリンはとても貴重で、患者に投与した成分を尿から回収し、再精製して使うこともあったほど。それが、今や国内だけで年間1700トン以上の抗菌薬を使用。耐性を持つ細菌が増えれば、新たな抗菌薬が投入され、さらに耐性を生む“イタチごっこ”だが、ここにきて新薬開発が続かなくなってきている。50年まで死因トップだった結核でも「多剤耐性菌」が問題となりつつある。