とんがり耳に、ばってんのお口。絵本で、ハンカチで、お弁当箱で、いつも私たちと一緒にいてくれたキャラクター・ミッフィーは、実は過去に大きな変化を遂げていた。その裏には作者のこんな思いがある。

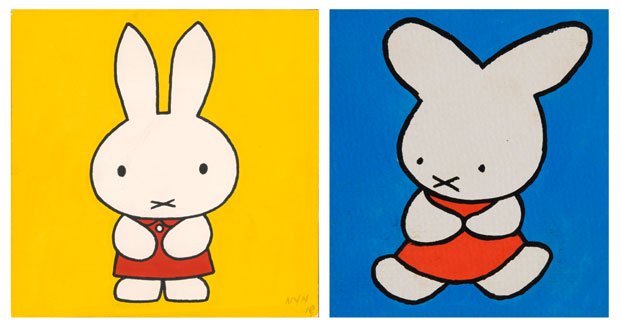

2枚のミッフィーを見比べてみてほしい。60年前に出版された第1版のミッフィー(背景青)が、第2版(背景黄色)以降とはだいぶ違うことがわかるだろう。

この貴重な原画は、4月15日から5月10日まで松屋銀座(東京都中央区)で開かれる「『誕生60周年記念』ミッフィー展」で世界初公開される。

この第1版から第2版への変化の背景には何があったのか。ミッフィー展のアートディレクションも務め、「日本一うさこちゃんを愛している」アートディレクターの祖父江慎さんは言う。

「最初のうさこちゃんは、ブルーナさんが子どもと同じ目線まで戻って、初めて筆を持ったときのように描かれています」

それが8年後に出版された2版目ではたどたどしさがなくなり均整の取れた形になる。同時に4冊のシリーズとして刊行された『うさこちゃんとうみ』『ゆきのひのうさこちゃん』も同じだ。なぜか。それは「記号化」だと祖父江さんは分析する。「『初めて描いた』ように2回目を描こうとしたとき、矛盾が生じたんだと思うんです。うまく描けていないのをまねして、バカにしている感じが出ちゃう。広告なんかで『おとうさんありがとう』って子どもの下手な字を大人がまねしたときの気持ち悪さがあるでしょ。あれと同じ」

そこでブルーナは「うさぎを記号化させる」方法に行き着いたのだろう。子どもの絵は多くの場合、写実的というよりも記号として描かれる。ブルーナは、一緒に描けるように「子どもがまねしたいと思う絵」に切り替え、子どもと同じ方法で描いた。うまく線を引けない子どもが一生懸命、丁寧に点を押しながらなぞっていくように。そしてあの独特な線が表れた、というのが祖父江さんの読みだ。

子どもと同じ目線でつくり、記号化という手段で普遍的な魅力に昇華させたその技。ぜひ実物で確かめてみてほしい。

※AERA 2015年4月20日号より抜粋