「介護保険制度」が始まって20年。制度はよくなるどころか、むしろ利用者の負担増や介護人材の不足などの問題をより深刻にしている。そんな状況に危機感を抱いた医療・福祉関係者約270人が東京・永田町に集い、「介護保険の後退を絶対に許さない!」と声を上げた。

* * *

集会が開かれたのは、1月14日。主催団体の一つ、認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長で社会学者の上野千鶴子さんらの司会で、20以上の団体、個人が制度の問題点を訴えた。

参加者が口々に訴える「介護保険の後退」とは、どのようなものなのか──。

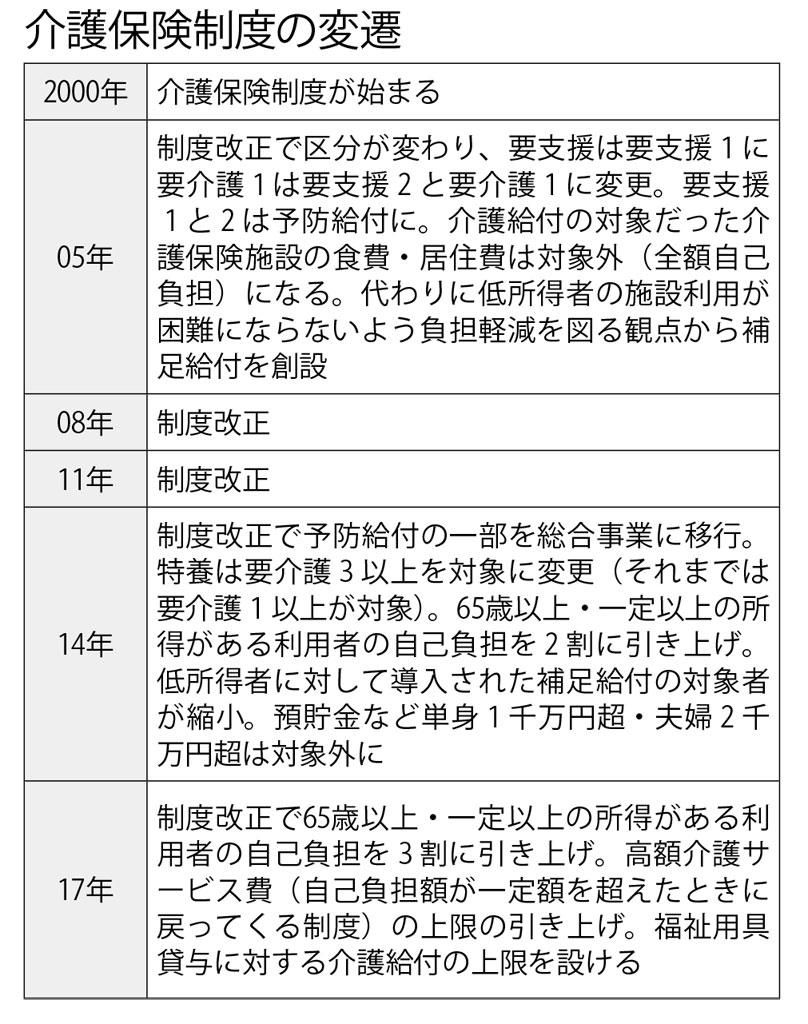

家族介護から社会でみる介護へ。そんな理念のもと2000年にスタートした介護保険制度。40歳以上になると被保険者として介護保険料を支払い、一方で、介護が必要との認定を受ければ、利用する側として介護サービスを一定の自己負担だけで使うことができる。厚生労働省老健局によると、65歳以上の介護保険料の全国平均は20年間で2911円から5869円になった。25年には8165円になる見込みだ。

超高齢化社会を迎えているなか、介護が必要になった人たちの暮らしを支える介護保険は必要不可欠な制度だ。しかし、3年をめどに行われる制度改正では、

「そのたびに利用者の負担は増え、使えるサービスが外され、使いづらくなっている」(服部メディカル研究所所長・服部万里子さん)

という。

これまでの介護保険制度の歩みをみると、05年の改正では要支援1と2が介護給付ではなく予防給付に。14年の改正で一部が自治体の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移された(総合事業の問題については後述)。それまで要介護の認定を受けていれば入れていた特別養護老人ホームは、要介護3以上に限定された。

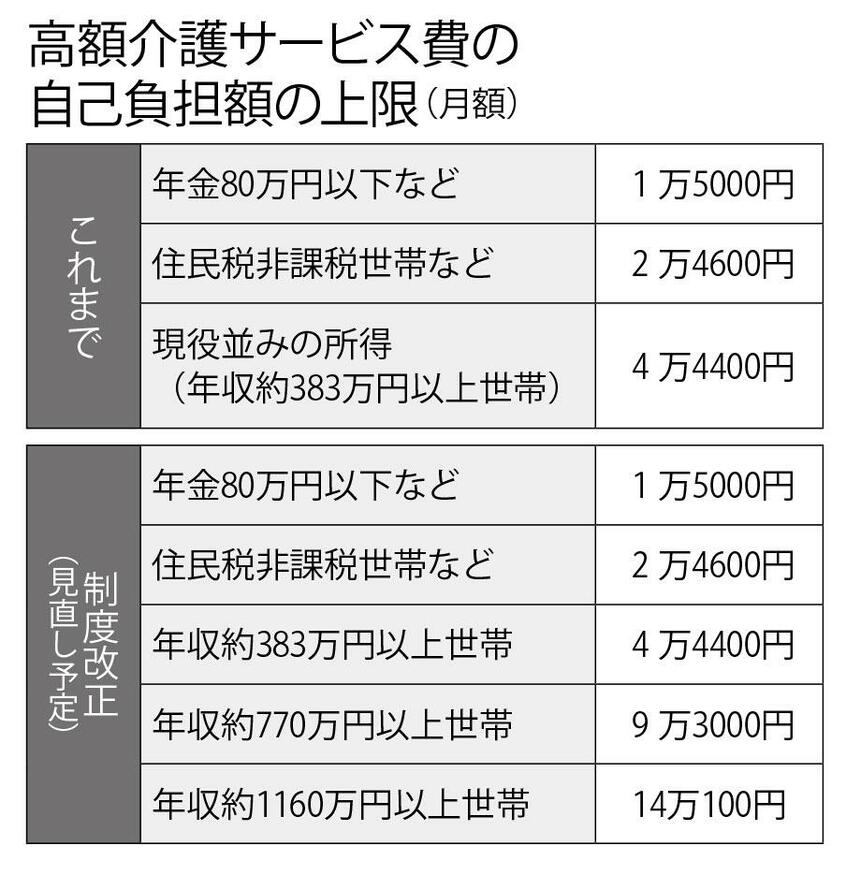

サービスを利用する際に支払う負担額も増えている。05年の改正では、介護保険施設の食事と居住費は介護給付の対象外となり、14年の改正では、一定以上の所得がある65歳以上の負担額が、1割から2割に増えた。