多くの日本人が悩む肩の痛み。なかでも中高年に多く起こるのが五十肩だ。肩関節の周囲に炎症が起こり、痛みと運動制限が現れる。多くは1~2年で自然治癒するが、薬物・注射療法や適切なリハビリが早期改善につながる。

* * *

五十肩の好発年齢は、40~50歳代。まさに働き盛りに突然起こる。なかには重いものを持つ、ぶつけるなどの外傷をきっかけにして起こることもあるが、ほとんどの場合、明らかな誘因がないにもかかわらず、肩に痛みと関節の動かしづらさが現れる。夜間に強い痛みがあり眠れない、腕が上がらない、衣服の脱ぎ着ができないなど、日常生活に支障をきたすようになる。

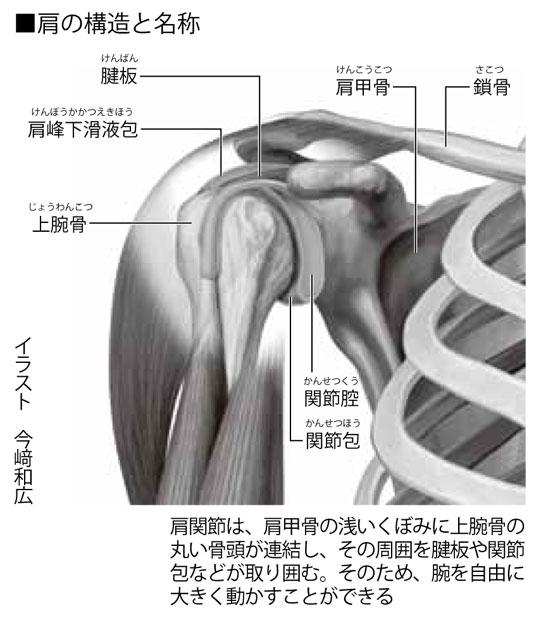

肩関節は、人間の関節の中でもっとも可動域が大きい。腕が自由に動かせるように、肩甲骨と上腕骨をつなぐ肩関節は連結が浅くなっており、その周囲を関節包や腱板という筋肉の鎧が取り囲む。

五十肩の発症原因は、加齢などにより腱や関節包が古い輪ゴムのようにもろくなり、傷つくことが発端と考えられているが、はっきりとは特定されていない。同愛記念病院整形外科の中川照彦医師は話す。

「五十肩は肩関節の周囲の組織に炎症が起こり、痛みや、縮んで硬くなる拘縮(こうしゅく)が現れるのが特徴です。糖尿病の人は関節包を構成するコラーゲンなどの軟部組織が硬くなりやすく、5倍くらい五十肩の発症率が高いことが知られています。五十肩はたんなる筋肉疲労から起こる肩こりとは、まったく病態が異なります」

五十肩は進行に伴い、急性期・慢性期・回復期と症状が変わっていく。発症し始めて2週間くらいまでの急性期には、炎症による痛みが強く現れる。痛みは肩を動かしたときだけでなく、安静時や就寝時にも現れる。だが急性期には、無理をすれば肩を動かすことが可能だ。治療においては、なるべく安静にすることを心がけ、消炎鎮痛薬の内服・外用剤を使用する。痛みの程度がひどければ、オピオイド系の鎮痛薬を併用したり、ヒアルロン酸やステロイド薬の関節内注射をしたりして痛みを緩和する。ヒアルロン酸は関節液の主成分で、関節の動きを滑らかにしたり、衝撃を緩和して痛みを軽減したり、炎症をやわらげたりする効果がある。通常、1週間に1回の注射を5回ほど続けて治療していく。ステロイド薬は強い抗炎症作用を持つが、糖尿病があると悪化させる恐れがあるため使用は慎重にする。