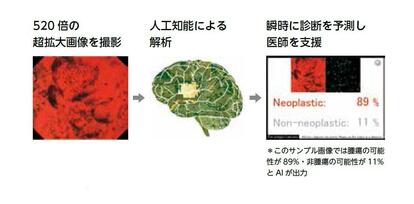

ロボット、人工知能などの新しい技術は、医療分野においても進化をもたらす。週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院2019」では、最新の医療機器について取材している。ここでは、「遠隔モニタリングによる腹膜透析」と「AIによる内視鏡診断支援」を紹介する。

* * *

■人工透析/遠隔モニタリングによる腹膜透析

腹膜透析は腹腔内に透析液を注入し、腹膜を介して血液浄化(人工透析)をおこなう治療。

このうち「自動腹膜透析(APD)」は、夜間に専用の装置を使うことで寝ている間に自動的に透析液の交換ができる。

日中、患者が自分で透析液を複数回、交換するCAPDという方法よりも自由時間の確保がしやすい。

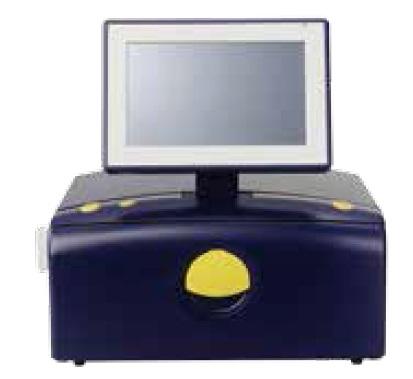

2018年5月、この自動腹膜透析に遠隔モニタリング機能が付いた装置「ホームPDシステム かぐや」が登場した。

遠隔モニタリングシステムでは装置と主治医のいる病院がサーバーでつながっている。この装置では患者ではなく、医師が遠隔操作により、装置の設定と透析の処方をおこなう。患者が透析を始めるとその状況は医師に自動送信される。

日本大学板橋病院の阿部雅紀医師は言う。

「これまでは自己申告だった治療状況がパソコンで確認できます。透析ができなかった日もわかるので、処方の調整もできるのです」

また、この装置は透析液のバーコードを読み取る機能があり、処方どおりにセットしないとアラームが鳴る仕組みになっている。カテーテルが閉塞(へいそく)するなどで透析液がうまく還流しない場合も、警告が出る。

「こうした内容も医師に送信されます。エラーメッセージの内容はパソコン上で見ることができるので、緊急に来院してもらう必要があるかどうかの判断がしやすい」(阿部医師)

透析の管理に欠かせない体重や血圧、脈拍数などは患者が毎日、装置に入力。これも送信されるようになっている。従来はノートに手書きし、1カ月に1、2回の外来受診時にまとめて医師に見せていた。

「遠隔モニタリングシステムでは、透析治療の主治医以外にも訪問診療の医師や訪問看護師などとつなげることが可能。この仕組みにより、在宅医療が必要な高齢の患者さんも安心して腹膜透析を受けることができると考えています」(同)