過日、ヴィーナス・レコードの原哲夫プロデューサーから電話がかかってきた。

「ナカヤマさん、ヤマモトツヨシ、なんですが」

これだけでは堅気の方々にはチンプンカンプンだろう。要はライナーノーツ執筆の依頼であり、原さんとしては、ナカヤマは邦人ミュージシャンについてはあまり書かないようだが、はたして山本剛はどうだろうかと、気を遣って打診してくれたわけです。

ぼくは「ウーン」と唸り、しばしの沈黙後、「書きます」と答えた。この間の心理状態を説明すれば、「ウーン」と「沈黙」に相関関係はなく、まず「ウーン」に関しては、まさか自分に邦人ミュージシャンの原稿依頼がやってこようとはという意外性が根底にあった。虚を突かれる思いというか。いろんな意味で、さすがはヴィーナス、さすがは原プロデューサーとの、ある種の敬意をともなった感情もその「ウーン」には含まれていた。

次いで「沈黙」だが、これは書くべきか書かざるべきか、あるいは書けるのか書けないのかといった個人的な問題ではなく、山本剛と聞いて、心の底のどこかに引っかかりを覚え、その正体を探っていたことによる。ぼくはそのとき、書けそうだなと思いながらも、その「書けそうだな」と自分が思った根拠が掴めず、あれこれ思いを巡らせていた。

電話を切り、パソコンの前に座り、たまたま机の上に置いてあった一冊の新刊が目に入った瞬間、自分が「沈黙」した理由がわかった。ちょっと大げさにいえば、謎が解けたとでもいおうか。そこには岡崎武志著『上京する文学』(新日本出版社)という本があった。そうだ、これなんだ、これが「沈黙」の正体だったんだ。

ぼくにとって、山本剛のジャズと、彼がハウス・ピアニストとして定期出演していた六本木「ミスティ」の存在は、上京してきたジャズ人間にとって「最も東京を感じさせるもの」であり、いまのぼくの生活上の原点にあたる。

そういう思いが、ずっと忘れていたのだけれど、原さんからの電話によって喚起され、眠っていた感情が目覚めさせられたのだろうと、すっかり上京者であることを忘れていたくせに、いま、思い起こしている。そのあたりのことをライナーノーツに書いたので、以下に抜粋します。

--------------------------------------------------------------------------------

ぼくにとっての山本剛とその音楽は、どうしても上京者(じょうきょうもの、と読んでください)の視点と思い出を抜きに語ることはできない。これはもちろん個人的なことであることは承知しているが、ジャズを聴き、語る際には、上京者かそうでないかとか、どこで生まれ育ち、どこでジャズと出会ったかという地域性が、ときには世代や時代よりも大切で重要なことに思えてくる。

ぼくは1975年の春(22歳)、大阪府(堺市)から東京(港区)に出てきた。勤務先はジャズ専門誌スイングジャーナル。会社は神谷町にあり、すぐそばには東京タワーがそびえていた。当時は、そして東京スカイツリーができたいまでも、おそらく上京者にとっての象徴は、圧倒的に東京タワーのほうが勝っていると思う。

神谷町の隣りが六本木というわけで、ぼくはいきなり大都会東京の(あくまでも上京者にとっての)最も華やかな、そのまたど真ん中に身を置いたことになる。おまけにアパートを、会社に近いという理由だけで、広尾などというハイカラな場所に借りた。そこは決して新しくも洒落ているわけでもなく、着古したパジャマのような安手のアパートだったが、東京初心者にとっては、そういったことはどうでもよかった。

会社からは、よく歩いてアパートまで帰った。地下鉄(日比谷線)に乗ればすぐに帰れたが、神谷町を六本木に向かい、交差点を左に折れて渋谷まで歩き、渋谷警察の前の大きな交差点を恵比寿方面に折れてしばらく歩き、また大きな交差点を左に曲がってようやくアパートに辿り着くという、いまにして思えば相当な距離を歩くことが苦にならず、そのころは楽しかった。

六本木は、それなりに華やかではあったけれど、まだまだ静かで、大人の街としての威厳を保っていた。ある夜、防衛庁(現在は移転)の近くにあったジャズ・クラブ「ミスティ」に行った。そこはすでに有名なクラブで、スタインウェイのフルコンが占拠し、なんでもそのピアノを搬入するために、すっかり出来上がっていた入口(店は地下にあった)を壊して運び込んだという話を耳にしていた。

ぼくはその夜、「ミスティ」で初めて山本剛の演奏を聴いた。それ以来、何度か「ミスティ」に足を運び(なぜか料金は手頃だった)、山本剛が弾くピアノのグルーヴや繊細なタッチに酔いしれた。そしてぼくには、六本木、「ミスティ」、山本剛という三者の組み合わせこそが、上京者にとっての象徴となった。ああ、ぼくは東京に出てきたんだ。その高揚とある種の孤独に、山本剛の音楽は、じつに深く、優しく語りかけてくれた。

幸運なことに、そのころ山本剛は「ミスティ」のハウス・ピアニスト(専属的に出演するピアニスト)に抜擢されたばかりだった。たぶんぼく以外にも、多くの上京者は、「ミスティ」で山本剛を聴き、その魅力的な演奏に触れると同時に、東京に出てきたことを実感していたことだろう。「ミスティ」が閉店した80年代のアタマくらいから、ぼくには六本木という街も何もかもが変わっていったように思えてならない。(抜粋)

--------------------------------------------------------------------------------

そしてまた、主役である山本剛も上京者だった。1948年、新潟県佐渡郡に生まれ、長じて日本大学経済学部に入学するが、世田谷校と三島校があり、田舎から出てきたばかりゆえ、世田谷は東京の外れにあると思い、三島校を選択する(おいおい)。そして1年間、静岡県三島で下宿生活を送ったというから、さすがはスケールがちがう。

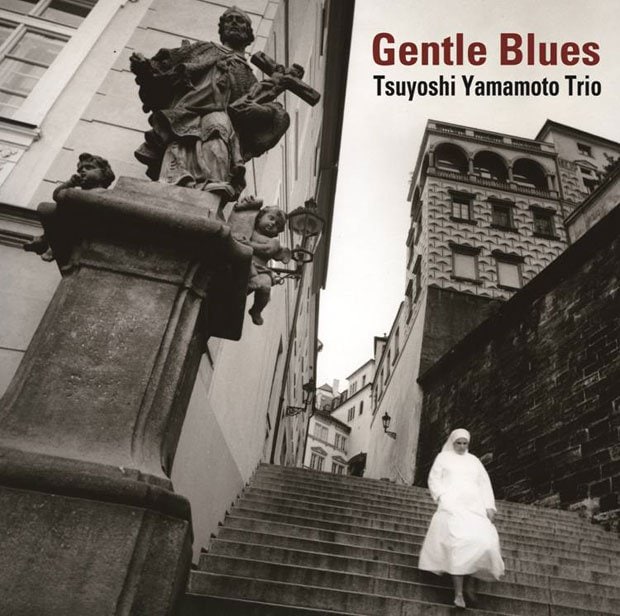

時間は経ち、時代は変わり、六本木は(誰も頼んでいなかったのに)まったく別の街に生まれ変わった。そして、いまここに山本剛の最新作『ジェントル・ブルース』がある。つい先ごろ、東京のど真ん中で吹き込まれた。山本トリオの演奏は、「変わりゆくなかの変わらないもの」をしっかりと伝えている。多くの人、とくに上京者のジャズ・ファンに聴いてほしいと思う。

山本剛と懐かしのジャズ・クラブ「ミスティ」からキャロル・キングという展開は、自分でもおかしいよなあ、無理があるよなあとは思う。しかし日常とはそのようなものであり、実際にこのような流れで物事は起きるのだから、これはむしろ自然なことではないかと考えている。だから以下はキャロル・キングを巡る話題となります。

ぼくは、こういう文章に出会ったとき、無条件かつ無性にうれしくなり、体温が支障のない範囲内で限界まで上昇する。

「当時A&Mのレコーディング・スタジオでは、スタジオAでカーペンターズがレコーディング中、玄関ホールの奥にあるスタジオCではジョニ・ミッチェルが、エンジニアのヘンリー・ルーウィを伴って『ブルー』をレコーディング中だった。そしてルー・アドラーと私はハンク・シカロとともに、スタジオBでレコーディングしていた。さらに、A&Mからサンセット・ブールヴァードを東に7ブロック行ったサンセット・サウンドでは、ジェームス・テイラーがプロデューサーのピーター・アッシャーと、エンジニアにリチャード・オーショフを迎えて『マッド・スライド・スリム』をレコーディングしていた。(中略)ジョニ・ミッチェルが、私とジェームスそれぞれのアルバムに美声を提供してくれたのは、私とはスタジオが近いという物理的関係で、ジェームスとは恋愛面で近い関係にあったからだ。」

いいなあ。このとき「私」ことキャロル・キングがレコーディングしていたアルバムが『つづれおり』とくるのだから、これはもうなんといえばいいのか、というか、なんともいえないのだが、いいなあ、まったくもって。

ぼくがミュージシャンの自伝や文章に求めているのは、じつはこうした記述で、その意味でいえば、前回取り上げたニール・ヤングの自伝に覚えた物足りなさは、こういう逸話やサーヴィス精神がほとんどなかったことに起因している。ついでにいえば、マイルス・デイヴィスの自伝が圧倒的におもしろいのは、先に挙げたキャロル・キングの自伝のような「日常的な奇跡」が、ほぼ全ページに盛り込まれていることによる。そりゃあおもしろいはずです。

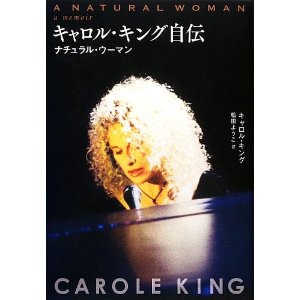

『キャロル・キング自伝』(松田ようこ訳:河出書房新社)を読んだ。原題は『ア・ナチュラル・ウーマン』。去年、アメリカで刊行された。訳書は、索引まで入れると544ページになる。ニール・ヤングやマイルスの自伝も分厚かったが、これも負けてはいない。著者(もちろんキャロル・キング自身)によると、執筆開始は2000年だったとか。「あと2年で60という年齢は、過去を思い起こす作業を始めるのにきりがよい時期のように思えた」とある。しかし実際に書き出してみると遅々として進まず、結局12年を費やすことに。

とはいえ、キャロル・キングに文才がなかったとか(そんなこと、ありえない!)、書くことに嫌気がさしたとか、出版契約で揉めたとか、そのようなことが原因ではない。それどころか、慈しむように、思い出を味わい噛みしめるように、意識的に時間をかけて、ゆっくりと書き進めた気配が濃厚に感じられる。つまり「楽しんで書いた」という空気が漂っている。著者は、「この本を自分で書き上げることは私にとって重要な作業となり、なんと12年もの月日を費やしてしまった」と記しているが、12年の歳月をかけるに値する「価値ある豊かな作業」だったのではないかと推察する。

全体は4部構成から成り、紋切り型のフレーズを使えば、「波乱と栄光と挫折と名声に彩られた人生」が描かれている。そしてそれは広大にして魅惑的なアメリカン・ポップスの歴史と物語(実話)であり、キャロル・キングという希有な立場、すなわちソングライターとして裏方に徹することを選択した一人の女性だからこそ可能だったことでもあるのだろう。

キャロル・キングは、音楽の神のちょっとした悪戯(いたずら)によって歌手としても成功を収め、多くの自作曲よりもなによりも『つづれおり』という名作で知られることになるが、それでもなおその視点は裏方や脇役の立場を順守し、そうした距離感と客観性が、この自伝を「音楽について語りながら音楽を超えたもの」として成立させる要因となっている。こういう自伝が書けるミュージシャンは、そうはいないと思う。

若くして巨大な成功と名声を手中にし、やがて『つづれおり』で世界的なスターとなったキャロル・キングについては、「順風満帆」や「幸福一色」といったイメージが強いが、再婚をくり返しているうちに自ら不幸の海に溺れていくような後半生と、そこからの生死を賭けた脱出があったことなど、ぼくはまったく思いもよらなかった。いいかえれば、キャロル・キングの音楽についてはそれなりに熟知しているつもりだったが、それ以外のこととなるとあまりにも知らなさすぎた。

だからこの自伝は、後半以後、ちょっと辛くなる。しんどくなる。重くなる。それまでの展開が、それはそれは華やかで幸福に満ちているだけに、その落差は激しく、いきなり谷底に突き落とされたような気分になる。具体的には、第3部の第4章までが幸福な時代、そこから先が不幸の時代と、まあ勝手な区分けではあるけれど、分けることができる。その落差は、ふたつの章題を並べれば一目瞭然だろう。前者は「ジョンとヨーコ」、後者は「虐待と謝罪」。ここで人生という名の舞台は暗転する。

この自伝は、すべての音楽ファンに読んでほしいと思う。それを前提に注意事項を述べれば、先の「ジョンとヨーコ」までは全音楽ファン必読、以後は読者を選ぶ。再婚した相手による家庭内暴力(しかしキャロルは逃げ出そうとしない。おお、キャロル!)、近隣住民との訴訟問題(公道か私道かの解釈を巡って。おお、キャロル!)、そしてアイダホ等の田舎への引っ越しと牧歌的な暮らしに関する章は、かつてのテレビ番組のタイトルを借りれば、「キャロル・キングのウルルン滞在記」のようなところもある。

もちろん、こうした部分をもっと刈り込めばよかったとする考え方もあるだろうが、著者にとっては、ここはどうしても「書かなければならない」ことだったのだろう。その強い意志は、文章からも伝わってくる。そしてこうした決して幸福な時ばかりとはいえない生活(むしろ悲惨とさえいえる)を経たからこそ、最後の最後に音楽に戻ってきた瞬間が、より生き生きと光り輝くのだろう。ぼくは、いわゆるミュージシャンの自伝物にはない類の「感動」が、このキャロル・キングの自伝には詰まっているように思う。

次回(4月1日更新)は、目下ジャズ・ファンの話題を独占しているウエイン・ショーターに関する個人的なお知らせ、新刊『ボサノヴァの真実』(ウィリー・ヲゥーパー著:彩流社)などについて書く予定です。なおリクエストをいただいているマイルス・デイヴィスの新情報(マイルスを聴け!)については、すでに「金曜マイルス」が手元に届いていますが、まもなく発売されるであろう「木曜マイルス初登場完全版」といっしょに紹介したいと考えています。しばしお待ちください。