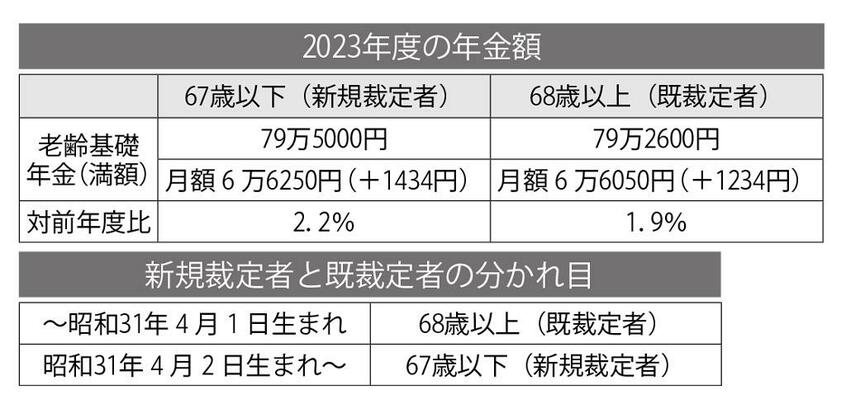

それこそ年金額が「二つ」に分かれたことを指す。表を見てほしい。「67歳以下」と「68歳以上」で老齢基礎年金の金額が違っている。67歳以下は「新規裁定者」と呼ばれ、年金を受給し始めた人のことを指し、68歳以上はすでに受給している人で「既裁定者」と呼ばれている。そう、受給し始める人とすでにもらっている人で年金額に差がついたのだ。

と言っても、物価と賃金の伸びの関係をルールどおりに適用しただけのことにすぎない。物価も賃金もプラスで、賃金の伸びのほうが物価の伸びより高い場合は、新規裁定者は賃金の伸び、既裁定者は物価の伸びがそれぞれ「基準」になるのだ。

三宅氏によると、この状態こそルール(法律)が想定していた「基本形」という。

「一般的に経済成長が続く場合、物価の伸び以上に賃金が伸びていくものです。その意味では、ようやく現実が基本形に追いついたともいえますね」

確かに統計を見ると、1990年代前半までは賃金の伸びが物価を上回る傾向が強かった。しかし、90年代後半からデフレ局面に入ると、今度は両者とも微増か微減になり、しかも物価の微増・微減を賃金が下回る事態が続いた。

だからこそ基本形が実現しなかった。年金額が一つだったのは、日本経済が不調だったことの表れともいえるのだ。とすると基本形の出現は、逆に今、日本経済がようやくデフレから脱しつつあることを年金の世界からも確認できたことを意味するのかもしれない。

それはともかく、三宅氏によると、いったん数字が「二つ」に分かれると、それがベースになって次年度以降の改定も決まっていくから、もはや「一つ」に戻ることはないという。

「新規裁定者より既裁定者のほうが年金額が低くなりましたが、その状態が次年度以降もずっと続くのです」

また、ここまで既裁定者を68歳以上としてきたが、この「68歳」には注意が必要とのことだ。

「誕生日が基準になるのではありません。23年度に68歳になる人全員が既裁定者になります」(三宅氏)

もう一度、表を見てほしい。分かれ目は「昭和31(1956)年4月」である。「同年4月1日まで」に生まれた人は既裁定者になり、次の日の「同年4月2日以降」の生まれは新規裁定者になる。

つまり、今67歳の人に加えて、今年度(22年度)中に67歳になる人も、4月には「68歳扱い」になり、年金は1.9%しか伸びなくなる。67歳の人は要注意なのだ。(本誌・首藤由之)

※週刊朝日 2023年2月24日号