受験生は志望する大学・学部をもう決めているでしょう。いまは制度改革で併願がしやすくなっています。どちらも合格(W合格)した場合、入学先を自分で決めないといけません。主な併願200パターンを徹底比較してみました。

編集部では、大手予備校の東進ハイスクールのデータをもとに、主な併願パターンを選んだ。国公立&私立大、私立大&私立大と大きく二つに分かれていて、各大学の学部ごとに比較している。

全体的には偏差値が高い大学・学部を選ぶ傾向がある。ただ、偏差値や入学比率が高いかどうかで優劣が決まるわけではない。偏差値が低いほうに入学している受験生もたくさんいる。

「かつては偏差値を重視した大学選びが多かったが、今やそういう時代ではない」

こう話すのは、東進ハイスクールを運営するナガセの常務執行役員で広報部長の市村秀二さん。偏差値の高い大学・学部に進めば「就職も安泰」という考えがかつてあったが、いまは学歴を重視しない企業が目立つ。人物本位で採用されるため、大学・学部だけで就職が約束されるような時代ではない。

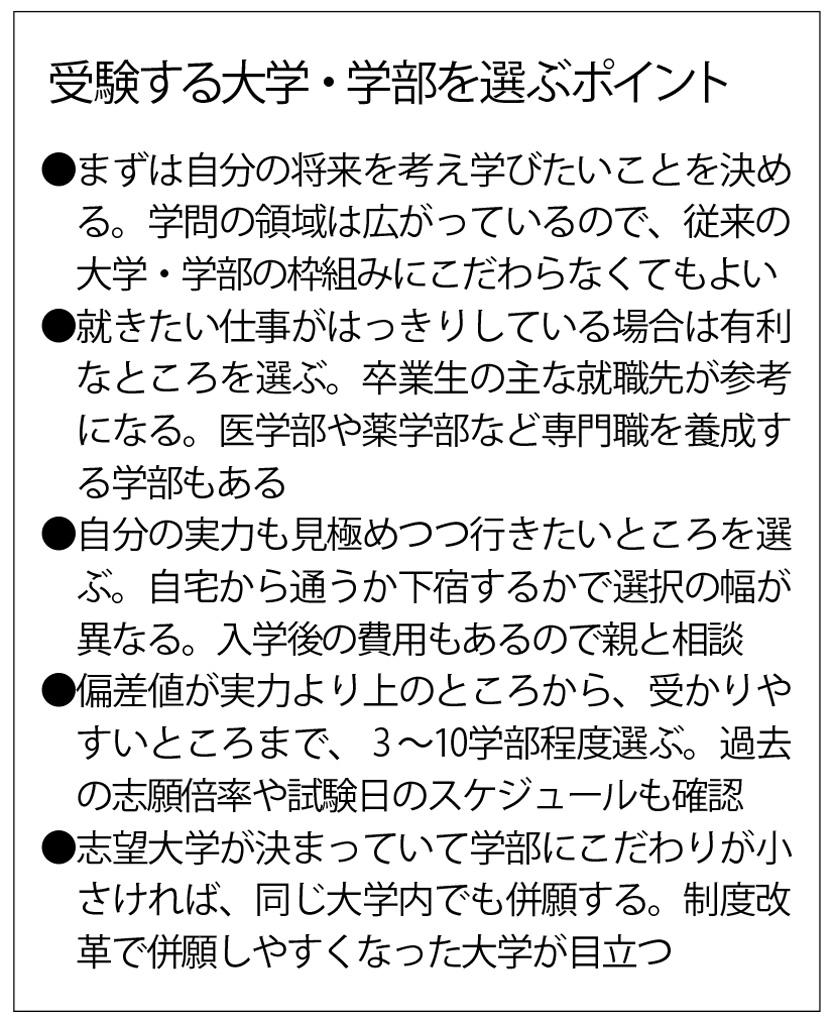

受験生も、偏差値による序列にこだわらない人が増えている。やりたい仕事や進みたい分野をイメージし、それに応じた大学・学部を選んでいるのだ。

親が注意しなければいけないのは、自分のイメージだけをもとに、受験生に助言すること。大学・学部の偏差値は毎年変わっている。親が受験生だったころより難易度が高くなったところや、逆に低くなったところもある。

授業の内容も多様になっていて、文系でも情報技術(IT)など理系分野を学べるようになっている。国際教養大(秋田)の国際教養や横浜市立大の国際総合、早稲田大の文化構想や国際教養、慶應義塾大の総合政策や環境情報といった、学際的な学部も広がってきた。

「大学を巡る環境は目まぐるしく変わっており、親世代の受験事情とはかなり異なっています。親は子どもが判断するための情報を集め、一緒に考えてあげるというスタンスで接するのがいいでしょう」(市村さん)