■重い気持ちになる山と対峙

90年代、写真家となった小林さんは東南アジアを訪れ、『アジアン・ジャパニーズ』(情報センター出版局)、『デイズ・アジア』(同)、『アジアロード』(講談社)、『遠い国』(新潮社)などの作品を次々と世に送り出してきた。

「自分が東南アジアに行くのは常夏とか、南の国に対する憧れがあったと思うんです。こういう土地に生まれ育ったから、そこから解放されたい、真逆のベクトルを目指したというか」

そう言うと、小林さんは「今回の展示には入れなかったんですけれど」と言い、実家の近くから撮影した写真を見せてくれる。

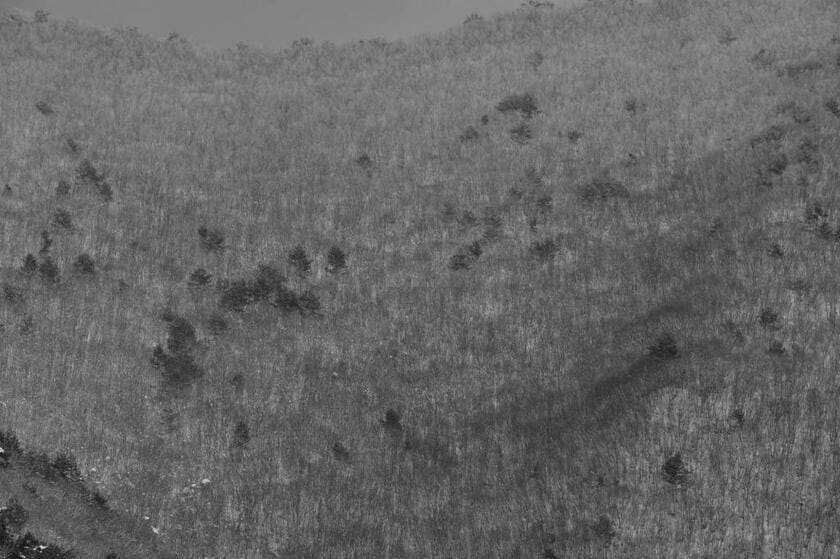

どんよりとした雲の下、手前に広がっているのは畑だろうか? そのすべてが雪に覆われている。奥に家々が見え、その背景には白い凡庸な山がうねうねと連なっている。

「冬の間、いつも山がこんな感じで見えるんです。いま、この写真を見ても重い気持ちになる」

そう言って、小林さんは苦笑する。

「地元の人もここに写った山の名前はきっと知らないと思うんです。ぼくもほとんど知らない。その一つは守屋(もりや)山。でも、どれが守屋山? と聞かれてもわからない。生活には直接関係ないからか、誰もそういうことは話さない。今回の写真は、それと対峙している。とことん撮りたい、中途半端だと嫌、という感じでしたね」

■条件が厳しく撮影は難航

さらに、今回の作品は2015年に開いた個展「ring wandering 悲しき迷走」の続編でもあるという。

「あのときも自分の原風景的な、冬枯れの草木を写したんですけれど、1点だけ、今回みたいな雪の斜面を撮った写真があって、気になっていたんです。山の地肌に雪がついて、そこに冬枯れの木が生えている。その続きを撮りたかった」

前回の作品の柱となった干からびたツタ植物の異形は、「あたかもすべての生命が凍てついてしまったかのように死を連想させる」(写真展案内から)。

「でも、ツタがくねっている写真は自分でも、ちょっと気持ち悪いな、と思っていたんです。今回は静寂というか、美しい風景を撮りたい、という気持ちがありました」

それと同時に、気になった1枚のような作品を撮りためるのが相当難しいことは、最初からわかっていた。山の斜面にカメラを正対させて、それを複写するように撮りたいのだが、なかなか条件にあった地形が見当たらないのだ。

米倉昭仁

米倉昭仁