では、都心と郊外を結ぶ主要路線で、あまり混雑率が高くない路線はどうだろうか。これを見ると、特徴的なのが76位の三鷹駅と御茶ノ水駅を結ぶ中央線各駅停車のデータだ。一番混むとされる代々木→千駄ヶ谷駅間でも朝の混雑率が93%と、ラッシュ時でも座れる可能性もある結果が出ている。一方、並走する中央線快速列車の混雑率は187%と、こちらは7位につけている。三鷹から新宿まで通うと仮定した場合、各駅停車で移動しても数分しか所要時間が変わらない。にもかかわらず、これだけの混雑率の差があるということは、快速列車に乗客が集中している様子がありそうだ。

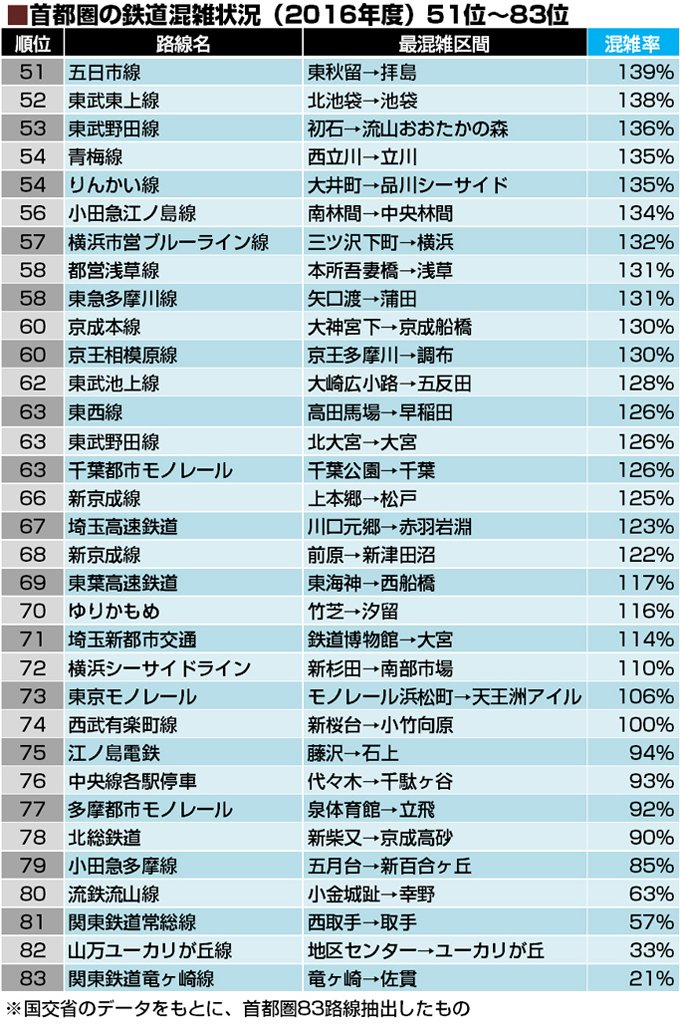

他には、63位の東西線東行き(高田馬場→早稲田、126%)、58位の都営浅草線(本所吾妻橋→浅草、131%)、52位の東武東上線(北池袋→池袋、138%)、48位の京急本線(戸部→横浜、145%)と42位の京成押上線(京成曳舟→押上、150%)と東武伊勢崎線(小菅→北千住、150%)あたりも、混雑率150%以下となった。

近年の混雑率はどういった傾向があるのか。データを集計した、国交省都市鉄道政策課はこう話す。

「近ごろ取り上げられてもいますが、武蔵小杉駅周辺のタワーマンションなどの再開発による影響が、2016年度のデータに現れています。一方で、京急線や京成線や都営線など、JRに近い路線が低く出ているのも特徴です。特に上京したてで首都圏の鉄道路線網に不慣れな方だと、JRの路線ばかり目がいってしまう人もいるかもしれませんが、混雑率の低い路線による通勤・通学を検討してみるのもいいかもしれません」

どうやら、私鉄などを有効活用することが混雑を避けるコツのようだ。また、多少時間がかかっても、同じ路線内でも各駅停車による移動を考えるのもいいかもしれない。もし、自分のお住まいの地域に、こうした代わりになる路線があるなら、利用を考えてみてはいかがだろうか。