加齢とともに聞こえが悪くなっても「年だから仕方ない」と放置しがちだ。しかし近年、難聴が認知症の危険因子になることが明らかになり、聞こえを改善するための難聴対策が注目されている。

* * *

加齢によって聴覚機能が低下する「加齢性難聴」。40歳を過ぎると、高音域から聴力レベルが下がっていき、65歳以上になると難聴を自覚する人が急増する。75歳以上では、約半数の人が難聴に悩んでいると言われている。

難聴と同様に、高齢者に多い病気として知られているのが、認知症だ。2025年には、高齢者の5人に1人が認知症になると言われている。

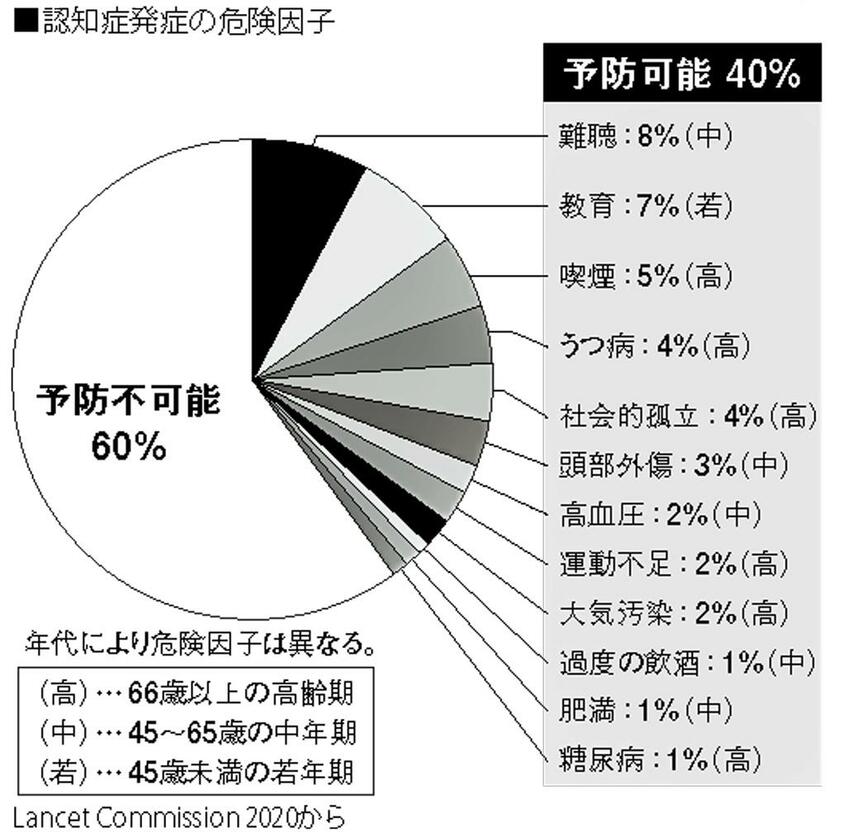

近年では、高齢者にとって身近な難聴と認知症が大きな関わりをもつことが明らかになっている。17年、イギリスの権威ある医学誌「Lancet(ランセット)」で「認知症の発症リスクのうち、35%は生活習慣などを改善することで予防可能」という論文が発表され、九つの危険因子が提唱された。その危険因子の中で、最もリスクが高いとされたのが中年期(45~65歳)の難聴だ。20年の発表では三つの危険因子が追加され、「認知症の発症リスクのなかで予防可能なものは全体の40%」と改訂されたが、そこでも難聴は最もリスクが高かった。

発表されたデータでは、40%のうち、8%が中年期の難聴という数字が示された。長年、認知症予防の研究に取り組み、鳥取大学病院脳神経内科で外来診療をおこなう浦上克哉医師はこう話す。

「研究する中で、聴力が低下している人ほど認知症を早く発症しやすいということはわかっていましたが、専門家の間でもあまり注目されていませんでした。ランセットの発表で一気に関心が集まるようになったのです」

■認知症予防の一歩は耳鼻咽喉科の受診

なぜ、難聴があると認知症を発症しやすくなるのか。詳しいメカニズムは明らかになっていないが、浦上医師はコミュニケーションや社会的交流の低下を指摘する。