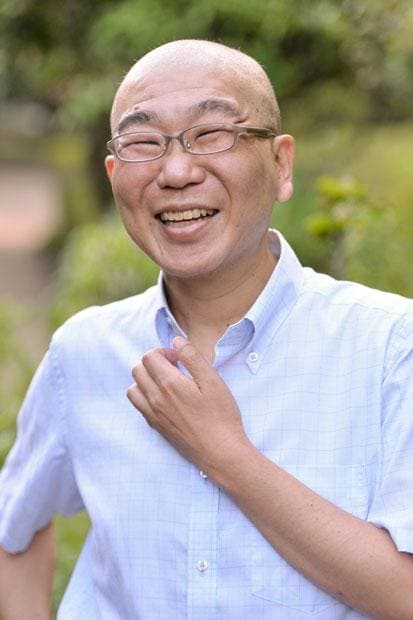

うまくいかなかった2度の手術。「もう完全に治ることはない」と医師は言った。「1年後の生存率1割」を覚悟して始まったがん患者の暮らしは3年目。46歳の今、思うことは……。2016年にがんの疑いを指摘された朝日新聞の野上祐記者の連載「書かずに死ねるか」。今回は、連載を休まないことの意味と、スマートフォンのフリック入力について。

* * *

「今、しゃべってるよ。聞こえる?」

手元のスマートフォンに話しかけると、隣の部屋にいる配偶者のタブレットから少し遅れて自分の声が聞こえてきた。

画面の右上に、私と彼女の顔が並んで映り、ゆっくりと動いている。

仕事の打ち合わせにスマートフォンのビデオチャット機能を使えるか。結論は「使える」だった。

会社に出かければ、予定外の人に出くわし、時間や体力だけでなく「気」も使う。この機能ならばその心配はなく、画面上に「集まった」人たちが顔を見て、時間差なく話を進められる――。

◇

今の私は書くことが生活の中心にある。それだけに、スマートフォンのない暮らしは考えられない。何か思いつけば時間も場所も問わずにメモを書きつけ、保存できる。原稿を担当者とメールでやりとりし、完成品がネット上に公開されれば、SNSで拡散し、感想も読めるのだ。

もともと書くのはノート型パソコンで、スマートフォンは電話だった。それが今のようになったのは「けがの功名」というほかない。小指、薬指がしびれる抗がん剤を使っていたころ、ミスタッチばかりのノート型パソコンとはほぼ縁が切れた。その代わりにスマートフォンでフリック入力を試してみると、アイデアが頭に浮かび、確かめるのと同じような速さで書けるようになった。

考えるはしから、文字にしてはき出せるため、次々に考えることが可能になる。フリック入力に挑んでいなければ、今のように考えたり、連載したりすることは難しかっただろう。

日本では2人に1人がかかるとされるがん。治療しながら働くのを後押しするのは、こうした技術と、利用をいとわない心ではないか。