元気なうちに準備を進めたいのが、遺言です。でも、故人の思いが実現されない「残念」な遺言書では意味がありません。遺言書には、「スキのない遺言書」と「残念な遺言書」の2種類があります。残念な遺言書を残してしまうと、“争族”を招く可能性も。週刊朝日ムック『はじめての遺言・葬式・お墓』(朝日新聞出版)に掲載した、「スキのない遺言書」作成のポイントを紹介します。監修は行政書士の竹内豊さんです。

* * *

遺言書は法的文書なので、形式や作成方法、言葉遣いなどについて法律でルールが定められています。たとえば、日付や押印のない遺言書は法的には無効ですし、法定相続人に対しては「相続させる」という言葉を、それ以外の人や団体などに対しては「遺贈する」という言葉を使わなければいけません。「財産を託す」「譲る」「任せる」「与える」「長男のものとする」といった表現はNGです。

しかし、こうした法律上のルールを守り、法的には何ら問題がないのに、遺言内容が実現されなかったり、遺言によって遺贈を受ける人(受遺者)に多大な困難を強いたりする遺言書が少なくありません。このような遺言書を「残念な遺言書」といいます。

■残念な遺言書は「争族」を招く

【図1】が「残念な遺言書」の一例です。遺言者の山田太郎さんには子どもが2人いますが、不良息子の二男にはさんざんな目に遭いました。借金を肩代わりしたこともあります。同居している長男にできるだけ多く財産を残したいと考え、遺言書を書きましたが、この内容では実現できない可能性が非常に高いのです。

最大の懸念は、二男の逆上。遺言内容に不満がある二男が遺言の無効を主張したり、相続手続きに必要な書類への署名や押印を拒否したりすると、一気に遺産を巡って争う「争族」に突入してしまいます。

■「ひと手間」を加えることが大切

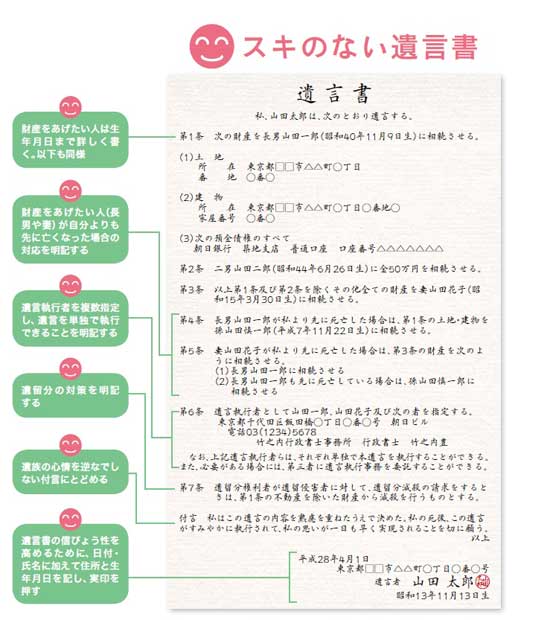

こうした不安の火種を取り除き、遺言の内容が確実に実現されるよう配慮したものが、【図2】の「スキのない遺言書」です。二男の協力なしでも手続きが進められるよう、遺言執行者を指定しています。また、二男を逆上させない付言にとどめ、長男や孫へ確実に自宅を残す遺留分の対策もあります。こうした「ひと手間」を加えることで、家族にありがた迷惑な「残念な遺言書」を残さずに済むのです。

●竹内行政書士事務所代表

行政書士・竹内豊(たけうち・ゆたか)

中央大学法学部卒業後、百貨店勤務を経て2001年から現職。遺言・相続を専門として活動する。著書に『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)、『親が亡くなったあとで困る相続・遺言50』(共著、総合法令出版)など多数

※週刊朝日ムック『はじめての遺言・葬式・お墓』より