近年、若い女性を中心に人気の旅先の台湾。中国語圏の台湾では、もちろん漢方も伝統医学としてしっかり根付いています。どのように漢方は親しまれている? どんな漢方が流行している? 研究のために日本と台湾で中期滞在を繰り返している日本薬科大学漢方薬学分野講師の糸数七重先生が、研究者ならではの視点で、台湾の最新漢方事情をリポートします。好評発売中の週刊朝日ムック『未病から治す本格漢方2020』からお届けします。

* * *

台湾には2種類の医師がいます。日本の漢方医に相当するものは「中医」と呼ばれ、西洋医学の「西医」とはちょうど車の両輪のようにして国民の健康を支えています。

なお、日本の「漢方医」が「医師(制度的には1種類)のうち漢方を勉強した者」であるのに対し、台湾(そして中国も)では、中医師になるには大学の中医学部(基礎的な化学や生理学、基礎医学に加え、中医理論を学ぶ)を卒業し、中医の国家試験に合格しなければなりません。

病院も別です。街なかで「中医」「中医診所」と書かれた看板があれば、それは中医理論を用いた診察・診療のみを行うクリニックなのです(ちなみに総合病院には中医診療科を持つところもあります)。

中医はちょうど家庭医のような形で利用されています。風邪の引きはじめなどの疾患初期、あるいはあまり症状の強くない慢性的な不調などの場合、西医よりは中医を好む人が多いのです。西医にかかるのは、症状の強い病気、検査や手術などを要するような病気のときなどです。

■街なかの中薬店では単剤のエキス剤に注目

日本でいうところの「生薬」「漢方薬」は、台湾では「中薬」と呼ばれます。街なかには中薬を専門で扱う薬店があり、中薬製剤や中薬そのものが購入できます。街なかの中薬店は日本の「漢方相談薬局」のような形で健康相談にのり、薬剤を薦めるスタイルが多いようです。中医にかかるほどではないが中医学的なアドバイスをもらい、中薬服用で体調コントロールをしたい……という人は、この種の中薬店に足を運びます。

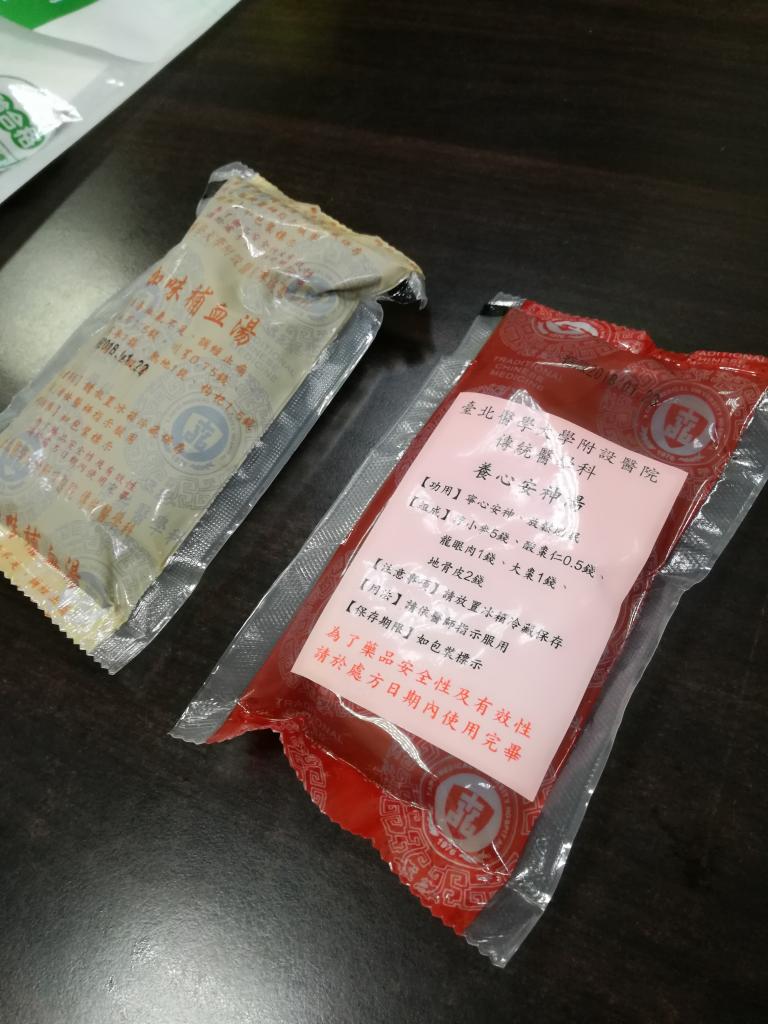

中薬店では、煮出して煎じ薬を作れるように生薬をまとめて布袋にいれたものや丸薬(これは粉末化した生薬を蜂蜜で練り固め、乾燥させたものです)といった伝統的なものもありますが、煎じ液をスプレードライ加工したエキス剤も最近はよく見かけます。

台湾のエキス剤で特徴的なのは「複合剤(処方として複数の生薬を合わせて煎じたものの製剤)」と「単剤(1種類の生薬だけを煎じたものの製剤)」の2種類があることです。しかもこの「単剤」の種類が非常に多いので、複合剤と単剤を混合することでいわゆる「さじ加減」――患者さんの体調に合わせて処方の構成生薬の量や種類を調節すること――が簡単に行えます。