西洋医学だけでなく、さまざまな療法でがんに立ち向かい、人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱する帯津良一(おびつ・りょういち)氏。老化に身を任せながら、よりよく老いる「ナイス・エイジング」を説く。今回のテーマは「心を柔らかくしよう」。

* * *

【自我】ポイント

(1)柔らかな心を持つのが養生にとって大切

(2)心を虚にして心身ともに柔らかくする

(3)「まあ、いいか」こそ柔らかい心の表れ

最近、自分の心が硬くなっていると感じることはありませんか。いつ終わるともわからない新型コロナのおかげで、様々に生活が制限されているのですから、なかなか心が伸びやかにならないのは当然と言えます。

しかし、いつも変わらない柔らかな心を持つというのは養生にとってとても大切なことです。貝原益軒の『養生訓』でも、心気を養うことが養生の第一歩だと述べた後で「心を和(やわらか)にし、気を平らかにし、いかりと慾(よく)とをおさへ、うれひ、思ひ、をすくなくし、心をくるしめず、気をそこなはず。是心気を養う要道なり」(巻第一の9)と説いています。

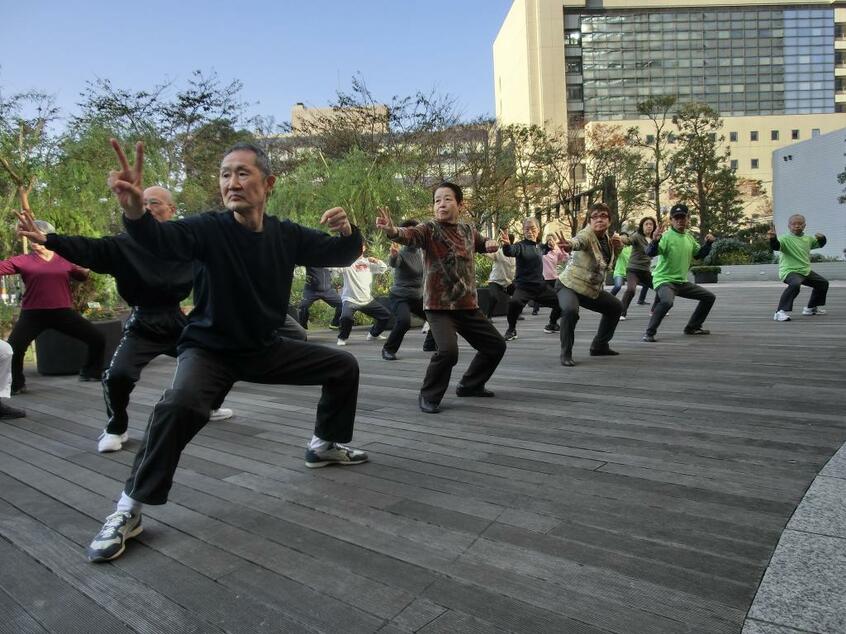

柔らかい心の持ち主として、まず思い浮かべるのが、いまは亡き私の太極拳の師、楊名時先生です。先生は著書『太極拳のゆとり─柔らかく静かに』(新星出版社)で、「柔能克剛(ロンノンコウカン=柔能[よ]く剛を制す)」という中国の言葉を解説してこう述べています。

「宇宙に陰と陽があるように、小宇宙である人間にも、動と静、虚と実、剛と柔がある」「特に人生の後半には柔らかさがたいせつで、剛に頼ると体をこわしてしまう。生活の中に、円と柔を加えなければならない」「体を無理なく円で動かし、心を虚にして心身ともに柔らかくする。心身の調和が得られれば心にゆとりが出て、感情も豊かになり、表情も円満になってくる」

楊名時先生とは何度も杯を重ねましたが、先生のおだやかで柔らかな表情が崩れるのを見たことがありません。まさに「柔らかく静かに」を実践されていました。

先生の言う「心を虚にして心身ともに柔らかくする」とは、つまり「自我を捨て去る」ということではないでしょうか。中国・明代の洪自誠による人生指南の書『菜根譚』にこう書かれています。

「世間の人は、ただ自我というものがほんとうにあるということを大そう大事にしている。だから、自我の対象となるいろいろな嗜好(しこう)や煩悩が多くなってくる。古人の詩にも、『本来自我などというものがあるということはわからない、それなのにどうしてものが貴いなどということを知ることができようか』と言っている。また、『この肉身も本来我ではないということがわかれば、煩悩などもどうしてこの身を侵すことができようか』と言っている。これはほんとうに真実を看破した言葉である」(中村璋八・石川力山訳注、講談社学術文庫)

ここで言われているように、すっかり自我を捨て去ることは難しいかもしれません。でも、歳を重ねると、大抵のことは「まあ、いいか」と思えるようになります。この「まあ、いいか」こそ、柔らかい心の表れではないでしょうか。心が硬くなっていると感じたら「まあ、いいか」と思ってみてください。

帯津良一(おびつ・りょういち)/1936年生まれ。東京大学医学部卒。帯津三敬病院名誉院長。人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱。「貝原益軒 養生訓 最後まで生きる極意」(朝日新聞出版)など著書多数。本誌連載をまとめた「ボケないヒント」(祥伝社黄金文庫)が発売中

※週刊朝日 2020年10月2日号