今年のお正月は、初詣などに出かけることもなく、ご自宅でのんびり過ごされていた方も多かったのではないでしょうか。

筆者もそのクチで、基本的には家の中にいて、飲んだり食べたりする時間が多かったので、今は例年以上に正月太りの解消に苦労しています。

そんな時にいつも思うのは、「胃が小さかったら、すぐにおなかいっぱいになってこんな苦労をしなくても済むのになぁ」ということです。実際、アメリカなどでは、胃の一部を切除して肥満を治療するというやり方もあるようです。

でも実は人間の胃の大きさは、太っている人も痩せている人もほとんど同じようです。適正な体重を維持するためには、自分自身で食べる量をコントロールしないとダメということなんでしょうね。

ということで、今回は魚の胃袋についてです。

釣りをして自分で魚をさばく方は、その魚が普段どんな餌を食べているのかを確かめるために、胃袋の中身を出して確認するということをやったことがあると思います。筆者も時々やっています。

でも魚の中には、そうしたことができない、つまり胃がない魚もいることをご存じでしょうか?

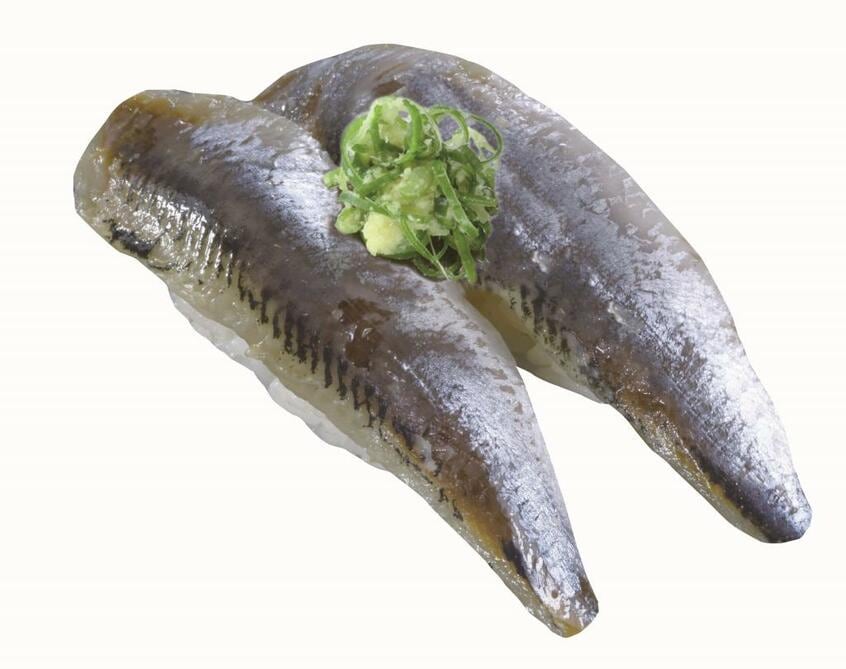

こうした魚を「無胃魚(むいぎょ)」と呼び、実は身近な魚の中にも結構いるんです。代表的なところだと、サンマやイワシ、アユ、メダカ、金魚、コイ、フナなどがそうです。

これらの「無胃魚」は、食道が腸に直接つながっており、食べた餌は30分ほどで消化されて排出されます。サンマやイワシ、アユなどが、内臓を取り除くことなく、塩焼きなどにしてそのまま食べられるのは、胃がなく、食べた餌がほとんど体内に残っていないからなんです。

想像してみてください。サンマの塩焼きを食べようとして箸で身をほぐしたら、胃の中にカニの甲羅や脚、小魚などが残っている--。嫌ですよね。

胃には、食べたものを消化する機能の他に、食べたものを一時的に保管しておくという機能もあるんです。「有胃魚」は食べた餌を胃の中で数時間かけて消化しながら、貯蔵もしておけるんです。