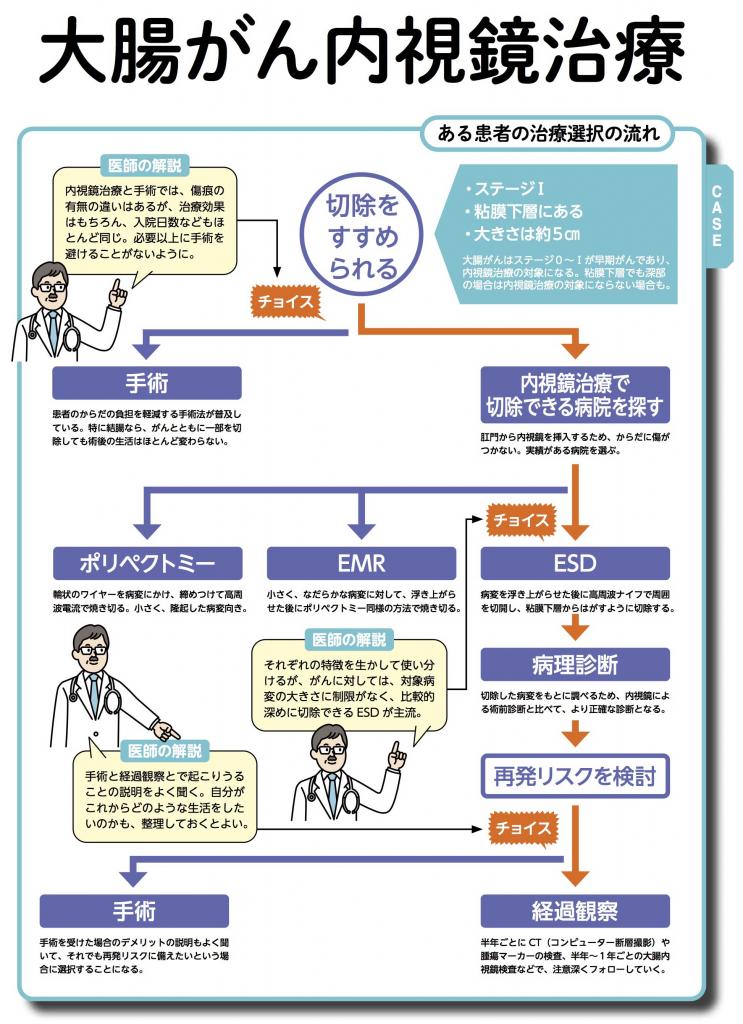

週刊朝日ムック『手術数でわかるいい病院2021』では、全国の病院に対して独自に調査をおこない、病院から得た回答結果をもとに、手術数の多い病院をランキングにして掲載している。また、実際の患者を想定し、その患者がたどる治療選択について、専門の医師に取材してどのような基準で判断をしていくのか解説記事を掲載している。ここでは、「大腸がん内視鏡治療」の解説を紹介する。

* * *

大腸は、小腸に続いて右下腹部から始まり、腹部を大きく回って肛門につながる1.5~2メートルほどの管状の臓器である。

ここにできたがんが大腸がんであり、消化された食べ物が通る側の表面の粘膜から発生し、腸壁の奥深くに進み、やがて腸壁を超えて、腸の周辺に広がっていく。がんが粘膜やその下の粘膜下層にとどまっている段階を早期がん(0期、I期)、それ以上、深く進んだがんを進行がんという。

大腸がんは日本人が最もかかりやすいがんであり、1年で約15万人もの人がかかっている(2017年)。一方で、大腸がんで死亡した人は約5万人であり(2018年)、肺がんなどと比べると、かかる人の数と死亡する人の数の差が大きく、かかりやすいが「治りやすい」がんとなっている。

その背景の一つが早期発見・早期治療の普及であり、早期治療で選択されることが多い内視鏡治療の進歩である。内視鏡治療は、がんがある場所や深さなどの条件を満たす早期がんであれば、がんの大きさに関係なく切除が可能である。

先端にカメラや治療器具が付いた医療用の細い管を肛門から挿入して治療することから、からだに傷をつけることがない。これが治療へのハードルを下げ、早期治療につながっているとみられている。

内視鏡治療の方法も、比較的新しい高周波ナイフで病変の周囲を切開したうえではがし取る方法(ESD)を中心に、以前から実施されている病変にワイヤをかけて高周波電流で切除する方法(EMR)、両者を組み合わせた方法など、より確実により安全に病変を切除する方法がとり入れられている。