身近な人の死は、いつかはみな経験する。亡くなった後の短い間にも、やるべきことは次々に押し寄せる。それはコロナ禍でも変わりない。感染のリスクを抑えながら、着実に手続きを進める必要がある。押さえるべきポイントを紹介しよう。

【前編/コロナで変わった「死後の手続き」 郵送OKでも対面が良いケースは?】より続く

* * *

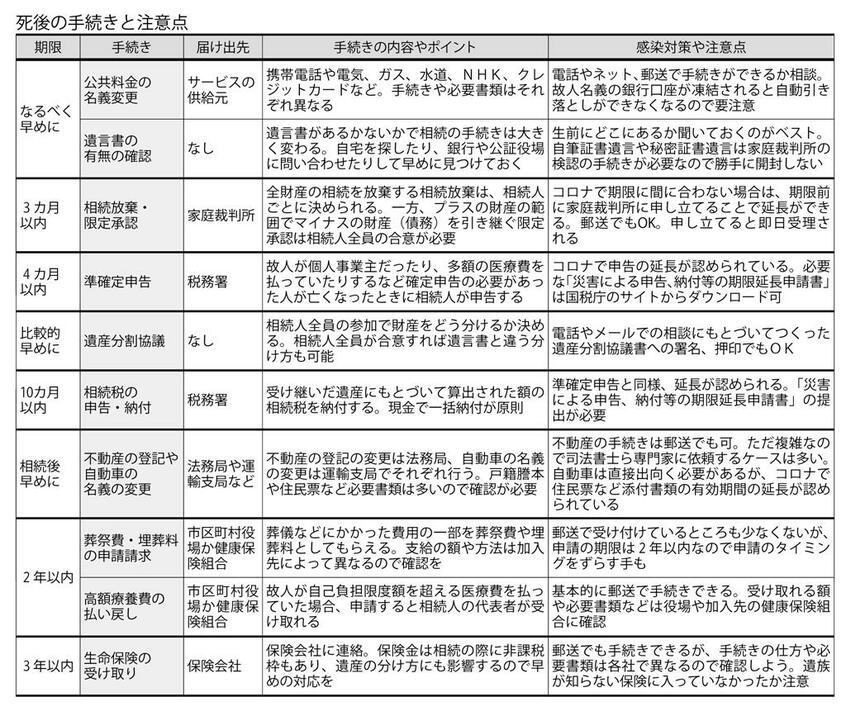

死後の手続きには、死亡届や火葬許可申請書、年金受給権者死亡届などのほかにも期限が決まっているものがある。代表が、相続の手続きだ。

相続人は、故人が残した資産のうち、借金が財産よりも多そうな場合は、相続に関するすべての権利や義務がなくなる「相続放棄」を選ぶことができる。

相続放棄を選ぶ場合、亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」も、期限や申立先は同じだ。何もしないと、自動的に借金を含めた財産全部を引き継ぐ「単純承認」の扱いになる。

ただし、この期限はコロナを理由に延長が認められている。

「延長したい場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。手続きは郵送でもOK。必要な書類や手続きの流れは最高裁のサイトで確認できます」(相続コーディネーターで相続支援事業「夢相続」の曽根恵子代表)

故人が生前、事業を手がけていたり、給与のほかに20万円以上の雑所得があったりして確定申告していた場合は、死亡翌日から4カ月以内に税務署に「準確定申告」をする必要がある。これも延長が可能だ。

死亡翌日から10カ月以内が期限の相続税の申告・納付も、同様に延長が認められる。

「必ずしも、コロナに感染したり、濃厚接触者として認定されたりしていなくても、体調不良や在宅勤務で外出を控えている、感染が怖いなど、コロナが理由であればよい。国税庁のサイトでダウンロードできる『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を郵送や窓口で提出すればすみます」(同)