■飼育環境への配慮も

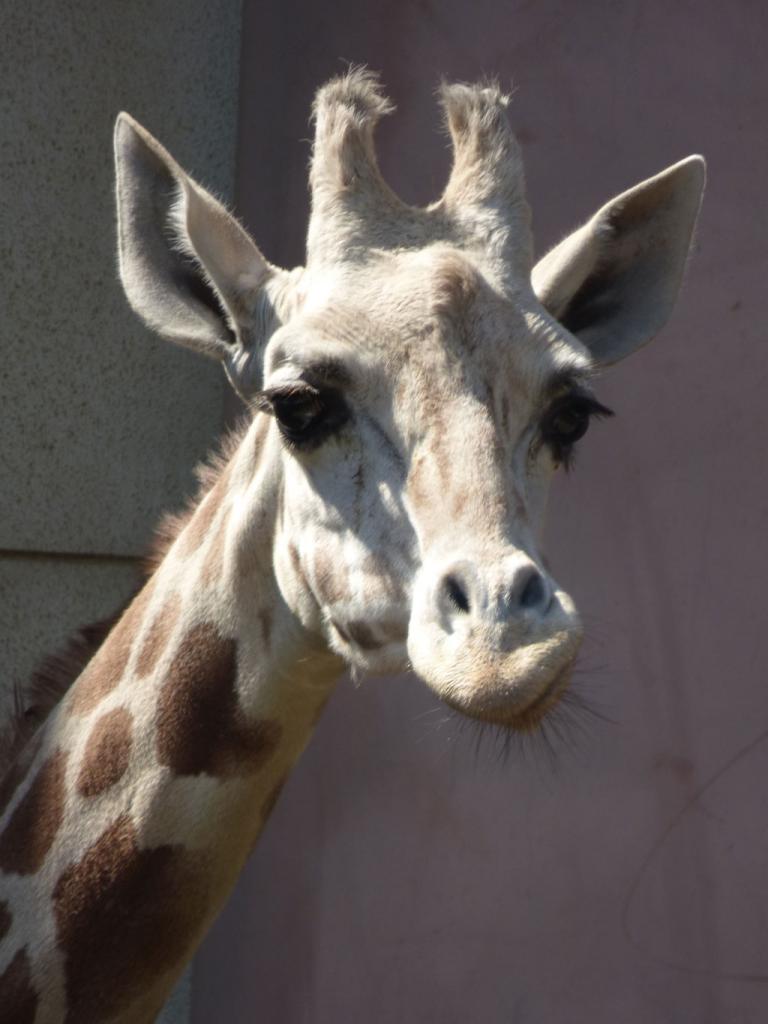

キリンのハズバンダリートレーニングの第一人者が、大森山動物園(秋田市)の飼育員・柴田典弘さんだ。

「小さい動物なら爪を切ってあげられるのに、キリンにできないのは当たり前とされていた。それが我慢できなかった」

担当していたキリンが蹄の伸びすぎで死んだ悔しさもあった。1990年代から水族館で取り入れられていたこのトレーニングに注目し、11年にキリンで初めて成功させた。また、2週間に1回採血も行う。データを蓄積できれば、健康管理はさらに進化する見込みだ。

近年の動物園は、飼育環境への配慮もするようになった。

「昔は少しぐらい寒くても追い立てて外に出していましたが、今は無理に出すことはしません。キリン本位の飼育になり、だいぶ信頼関係が築けるようになりました」(多摩の清水さん)

「その動物が幸せに暮らしているか」という視点で動物園を歩いてみれば、これまでと違った楽しみ方もできるかもしれない。(編集部・高橋有紀)

※AERA 2022年9月19日号