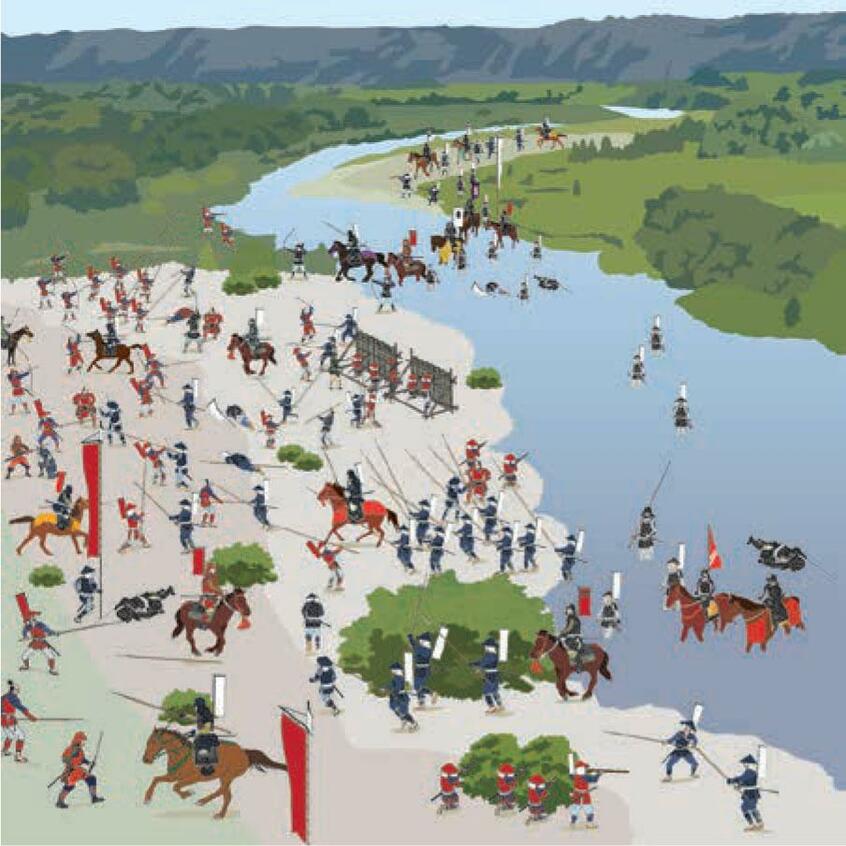

源平がしのぎを削ったその勃興期、一対一で相まみえることが原則だった武士の戦い。しかし蒙古襲来、鉄砲伝来などの新しい風を受けて、合戦は集団対集団の形態に移行。雑兵・足軽を重用する戦術や陣形が練り上げられていった。その用兵の極意とはいかなるものだったのか? 週刊朝日ムック『歴史道別冊SPECIAL 戦国最強家臣団の真実』では勝つための「陣形」と「戦術」を大研究。ここでは、合戦の場所について論じる。

* * *

合戦は、大きく、遭遇戦・奇襲戦・攻城戦の三つに分類される。遭遇戦は文字通り、両軍がぶつかりあうので野戦ともいい、攻城戦も、守る方からすれば籠城戦ということになる。

奇襲戦および攻城戦の場合には陣形というものは考察の対象とはならないが、遭遇戦の場合には、陣形が戦術そのものに直接関係してくるわけで、その善し悪しが勝敗を決することも少なくない。陣形と戦術が密接に関係するのはそのためである。

戦術という言葉と似たものに戦略があるので、あらかじめ、この二つの言葉を整理しておきたい。

まず、戦略であるが、これは、勝敗の大局に関係するような謀略をさすのが一般的で、現代では、むしろ、国家間の軍事的方略をさす言葉として使われている。外交戦略などといわれるように、個々の戦闘よりは上のレベルを指すのが一般的である。ただ、戦国時代の使われ方をみると、大部隊の運用法を戦略と称していることもあり、区別がつかないこともある。

それに対し、戦術は、局部的な戦闘術をさしており、むしろ戦法に近い。具体的にどのような陣形で敵を迎え撃つかなどはどちらかといえば、戦術の範疇に入るわけである。

なお、攻城戦から遭遇戦に変わる場合もある。たとえば、城を攻めていた側が何らかの事情で囲みを解いて兵を引く場合、それを籠城していた側が追撃して野戦にもちこまれるというケースもあった。このように、実際の合戦において、陣形が大きな意味をもったわけであるが、陣形の代表というべき「諸葛亮八陣」は吉備真備が伝えたものである。