■がんの制御が十分なら部分切除が勧められる

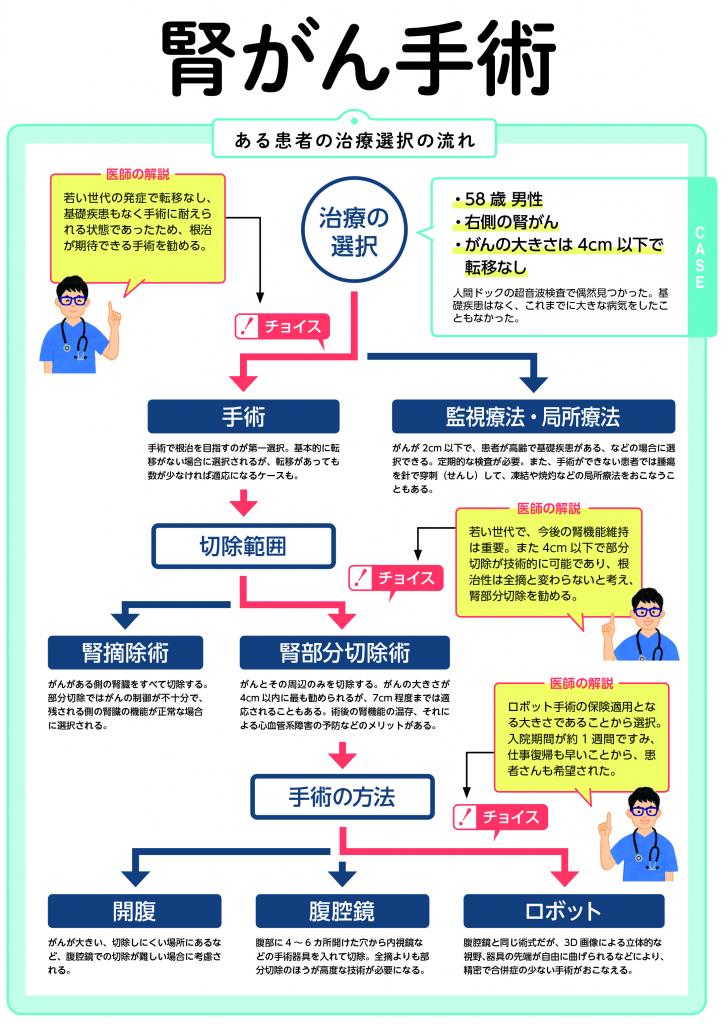

腎がん治療の第一選択は、手術だ。がんの大きさが7センチ以下で、腎臓にとどまっている場合は、根治性が高い。腎がん手術の目標は三つ。(1)がんを切除し、再発を防ぐ(がんの制御=根治性)、(2)腎機能をできるだけ残す(機能温存)、(3)治療による負担をできるだけ軽くする(低侵襲)。このうち、(1)が最も重要であることは言うまでもない。

手術には、がんのある側の腎臓をすべて切除する「腎摘除術(以下、全摘)」と、がんのある場所を部分的に取り除く「腎部分切除」がある。部分切除は、7センチ以下の腎がんに適応されることが多い。さらに4センチ以下なら根治性は全摘と同等とされ、「腎癌診療ガイドライン」でも推奨されている。腎臓の正常な部分を残せるため、全摘に比べて機能温存に優れている。神奈川県立がんセンターの岸田健医師はこう話す。

「特に50代、60代の患者さんでは、術後の人生も長いですから、腎機能を残し、CKD(慢性腎臓病)のリスクを減らすことは大切です。しかし機能温存にこだわって、がんの制御が不十分になるのでは本末転倒です。全摘と比べてがんの制御に差がないと判断した場合のみ、部分切除を勧めます」

■部分切除はロボット手術が主流に

部分切除は腹腔鏡、または開腹でおこなわれていたが、7センチ以下の腎がんにロボット手術が保険適用となった。腹腔鏡よりも正確で精緻な手技がおこなえるため、根治性と機能温存の確実度が上がったという。また、術中の出血量が少なく、術後の早い回復が見込まれるため、低侵襲の面でも優れている。このような点をふまえて、部分切除においては、ロボット手術が主流になりつつある。一方、全摘は腹腔鏡、または開腹での手術となる。がんが大きい、正常細胞とがん細胞との境界がわかりにくい、がんが腎臓の血管に入り込んでいる、などが対象となる。進行した例で病巣が周囲に及んでいる場合は、開腹でおこなわれることもある。