ちなみに、服を着たまま仰向けになって浮く対処法を「背浮き」という。全身の力を抜き、背中を下にして水に浮く。救命胴衣やライフジャケットを着けていない状態で水に落ちても、水面から鼻と口が出て呼吸ができ、衣服内の空気が上に抜けにくいので浮きやすい。

溺れている人を救助する際も注意が必要だ。河川財団の調べでは、救助行動をした人の約15%が二次被害に遭い、その多くが死亡・行方不明になっている。

「慌てて川に飛び込んで救助に行くのは最もリスクがある。陸側から声をかけて安全な場所に誘導したり浮くものを投げたりして、まず陸からできることを優先してください」(菅原さん)

一見安全そうに見えて危険なのが、ため池だ。死亡事故だけで年間20~30件近く起きている。先の斎藤さんによると、水面に波や流れがなく、陸地からは土手が緩やかな傾斜に見えても、水中は滑りやすくなっている。

「ため池に落ちて上ろうとしても、現役の水難救助隊員でも斜面を上ることは難しい。落水した場合は、背浮きの状態で浮いて助けを待つことが大事です」(斎藤さん)

■中高年が多い山の事故

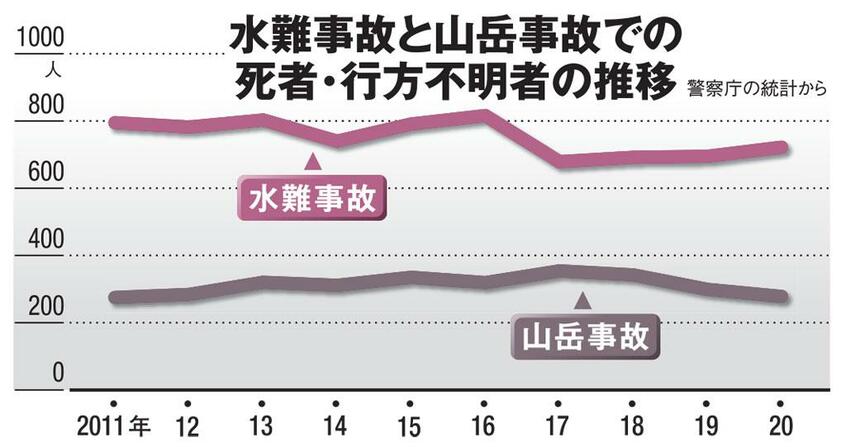

一方、山でも不慮の事故が多発している。警察庁の統計では山岳遭難での死者・行方不明者は毎年300人前後に及ぶ。年齢別では中高年が多く、20年は40歳以上が91.4%に上った。

日本山岳会理事で同会遭難対策委員会委員長の川瀬恵一さんによれば、山の事故で多いのは「転倒・滑落」や「道迷い」。また、夏でも強い風や雨によって低体温症の心配があるという。大切なのは、自分の体力や技術に合わせた登山。その上で、日帰りだとしても、何らかのアクシデントによって計画通りに進まなかった時などに必要となる備えが重要だという。

「レインウェア、ヘッドランプ、地図とコンパス、ツェルト(簡易テント)、包帯やホイッスルなどが入ったファーストエイドキット。それと、予備の食料と水です。携帯電話の予備バッテリーもあると安心です。低い山でも高い山でも、どんな山でも必ずこれらを用意しておくのが、自分の身を守ることになります」(川瀬さん)

また、万が一の場合に捜索救助の大切な情報となる登山ルートや連絡先を書いた登山計画書を必ず作成してほしい。家族や身近な人に渡すとともに、警察などの提出先にも出しておきたい。今はインターネットから提出できる登山届システムもある。川瀬さんは、山を楽しむためにも、登山の心構えが必要だとしてこう話す。

「しっかりと計画と準備を行い、山の中では自然に触れながらそのリスクも認識し、天候や難所などの自然の状況、自分の体調や体力、それらと向き合い的確な状況判断をしてください。そのことが、安全な登山につながります」

(編集部・野村昌二)

※AERA 2022年5月23日号より抜粋