──もうひとつ。インパクトがあったのが、30代の男性の話です。交際を女性の祖父母らに反対され、断念せざるをえなかった。数年後、男性が保育士として働く職場に偶然、その「元カノ」が現れ、子供のお迎えなどで祖父母とも対面する。当時の動揺を穏やかに話す。仲間内の対話を1台のカメラで撮っていたのもよかった。

部落問題の本質に迫れるものを撮るにはどうしたらいいのか。気心の知れた人たちによる「対話」という方法を選びましたが、あらかじめ参加者の中の一人と少しだけ打ち合わせするにとどめました。カメラも空気を壊さないように1台にし、場の関係性や息遣いに気を配りました。グループにしたのは、ちょうどフィンランドの精神医療の現場で使われていた「オープン・ダイアローグ」の本を読んでいたので参考にしました。

──「対話」がとても自然ですが、リハーサルのようなことは?

やってないです。理由は、僕が現場にいておもしろいと思わないから。事前に聞いたりしてしまうと、「あの話をしてもらえませんか」と口出ししかねない。それよりも、みんなと同じように初めて聞いて、そういうことだったんだとなるのがいいと思ったんです。

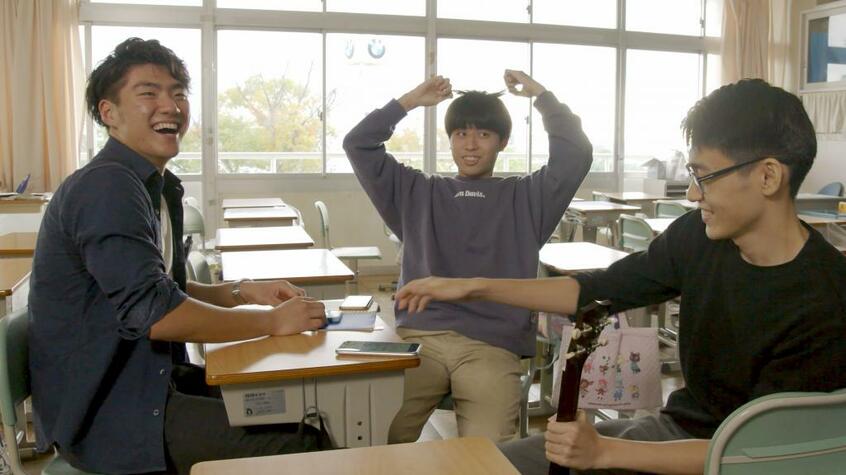

──二十歳になったばかりの同じ高校に通っていた男子3人組や、部落の近くで生まれ育ったお母さん世代などグループの構成が多様なのは?

当事者でも世代間の認識の違いは外せないというのと、ルーツをもたない周辺の人たちの話も描く必要はあるだろうと。なにより様々な関わり方のグラデーションを入れたかったんですね。

──映画としていいなと思ったのは、幕あい的に部落出身者の男性と、女子学生が部落の起源を研究した文献などを手に朗読する場面が入ります。一人でなく二人、交互に。とくに女性が声にだし「読む」行為から、彼女がこの映画を通して学んでいこうとするのを感じました。

この映画の一つのテーマとして、語り、語られることこそが部落問題の本質の一つだと考えていました。彼女が語り、時に被写体の言葉を書き残す。書くことで映画の中に未来という時制が生まれる。いくつものレイヤー(階層)を作品に込めました。

──学ぶということでは、静岡大学で近現代史を専攻されている黒川みどり教授の「個人授業」が挟まれています。

これは部落問題をめぐる言葉の映画であると仮定したので、これまで語りつがれてきた被差別部落のたくさんの呼称を撮るべきであろうと思っていました。あと、映画として、書くというアクションは不可欠と考えました。呼称から部落問題を語ってもらう切り口でお願いする以上、これは黒板だろうと。チョークで書く音も鳴るし、書いたり消したりもできて、「肉体感」がだせるだろうと東京から持参しました。