精神障害を抱えた妻の闘病をたどるルポルタージュ『妻はサバイバー』を4月に出版した朝日新聞記者・永田豊隆氏。およそ20年、妻の介護と仕事の両立に悩み続けた。日本は世界的にみて精神科病床数が多いが、精神障害者が地域で暮らす支えが十分ではない。そうした中で、家族は何をすればいいのか。そして著書に込められた思いとは。AERA 2022年6月13日号から。(前後編の後編)

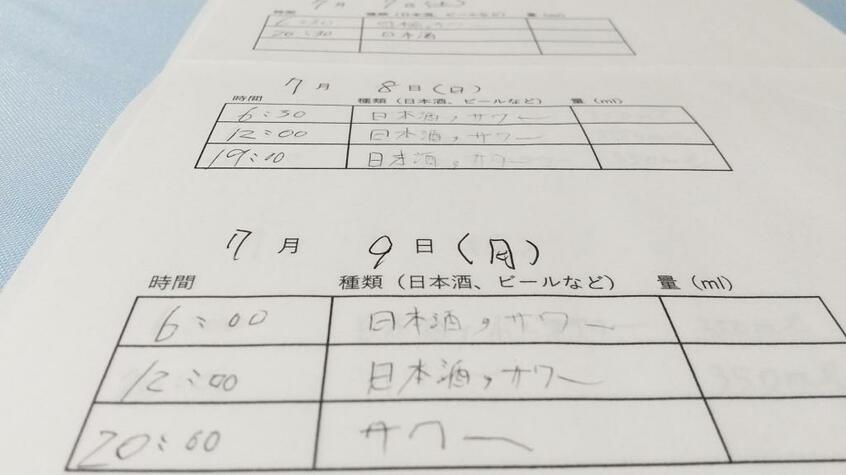

【写真】妻の一日のはじまりとなっている「天声人語書き写しノート」がこちら

>>前編/大量の食べ吐き、飲酒…“サバイバー”夫が歩んだ壮絶な20年 家族が苦しむ「すき間」とは

* * *

精神科の薬物療法と心理療法との間にもすき間を感じる。とりわけ妻のようにトラウマが根源にあるケースはそうだ。

妻は精神科を受診してから心理療法を始めるまでに6年がかかった。トラウマの専門家からは、このタイムラグに驚かれる。それまでは抗精神病薬などの服薬を続けてきたが、臨床心理士によるカウンセリングをしてもらうよう私が当時の主治医に強く要請し、受け入れてもらった。

精神科で行う治療の中心は薬物療法だが、トラウマは薬物だけではいやせない。有効と認められる心理療法はいくつかあるが、医師が患者のトラウマに目を向けずに漫然と投薬を続けるケースを聞く。薬とカウンセリングがすき間なく並行する治療がほしい。

最後に、一般の精神科医療と依存症専門の精神科医療とのすき間をあげたい。

妻は依存症の進行とともに一般の精神科病院で診てもらえなくなり、依存症専門病院に紹介された。しかし、専門病院では良くも悪くも断酒という目標に特化して、集団的な治療プログラムや自助グループが唯一の道として参加を勧められる。一方で彼女が併せ持つ解離性障害、複雑性PTSD、摂食障害などへの目配りはあまりなかった。

妻はプログラムなどに足を運ぼうとしたが、どこか壁を感じているようで、結局あまり参加できなかった。後に知ったが、深刻なトラウマを持つ患者は集団的な治療の場に抵抗を感じがちだという。プログラムの効果は理解できるが、患者個々に合わせた治療という点では一般の精神科に利があったように思う。成瀬暢也・埼玉県立精神医療センター副病院長は著書『アルコール依存症治療革命』(中外医学社)で、依存症と併存する精神疾患を統合的に診ることや、一律でなく個別の状況に応じた治療を提唱している。