防衛費増額の流れに勢いづく自民党は、国内総生産(GDP)1%程度の防衛費を5年以内に2%以上に増やすべきだとの公約を掲げる。公明党も増額を容認する方針だ。野党でも維新は「GDP2%」に同調し、国民民主党も増額論を唱える。立憲民主党は「総額ありきは認められない」という立場だが、一定の増額には理解を示している。共産、社民両党は防衛費増額に反対しているが、「増額」の大合唱に押され気味だ。

主な争点は内政問題

ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻の中で「核兵器の使用」をちらつかせたことに対しても、新たな反応が出てきた。日本がロシアなどの核の威嚇に対抗するには、米国の核兵器を日本に配備する「核共有」を議論すべきだという声が出てきた。安倍晋三元首相や維新の幹部らが表明。これに対し、岸田首相は「非核三原則を堅持し、核共有は議論しない」と明確に否定し、見解が分かれている。

右派の「核共有」論と共産党など左派の「防衛費増額反対論」という左右の極論を除けば、日米同盟を強化し、防衛費を増やすべきだという見解は与野党の多数派になっている。

ロシアの脅威に直面するドイツでも、社会民主党のショルツ首相が軍事費の大幅増額を決断。NATO基準のGDP2%以上を目指す方針だ。さらにウクライナに最新兵器を送って全面支援する。一連の安全保障政策の転換は、与野党の大筋合意を踏まえたものだ。

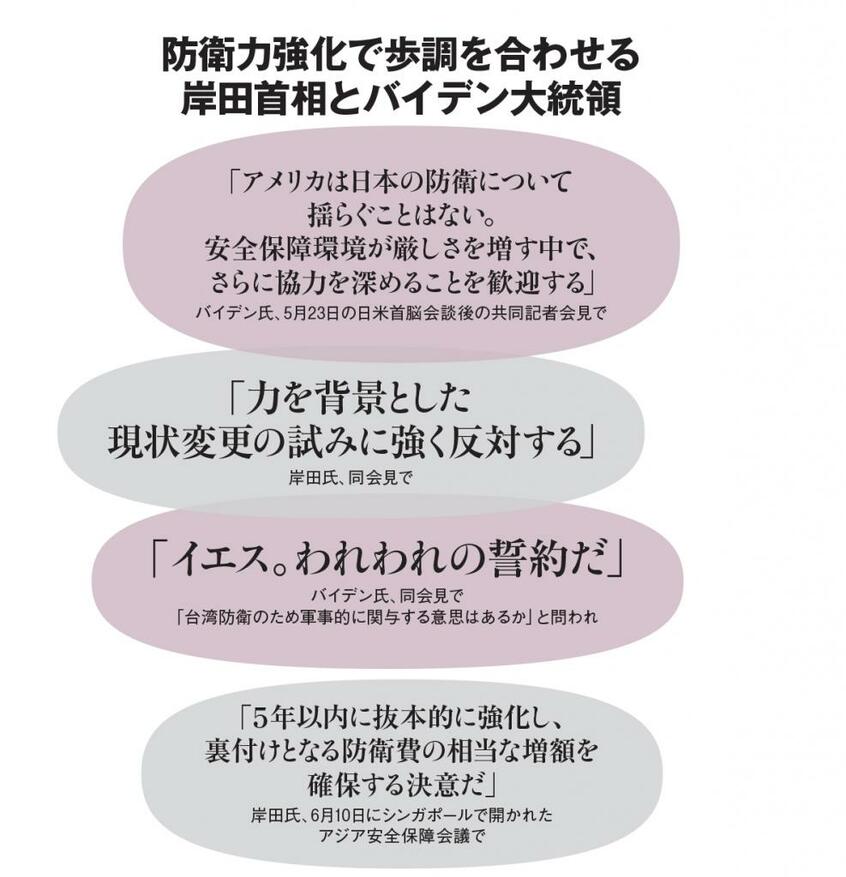

日本にとってはウクライナ侵攻に加え、中国の軍事的台頭という現実が重くのしかかる。当面は左右の極論を除く与野党の多数派が合意を探り、防衛費の増額を着実に進めていくことになるだろう。今回の参院選で日米関係を含む外交・安全保障政策が激しい対立点にならないのは、こうした事情があるためだ。

むしろ与野党の主要な対立軸は、物価高騰対策や格差是正、教育改革などの内政問題が中心になりそうだ。欧米でも、外交・安全保障ではウクライナ支援と軍事費増額で国内の大方の合意が形成され、政治の焦点は格差など内政課題に絞られている。日本の外交・安全保障の議論も欧米に近づきつつある。