100年に1度のパンデミックが世界各国で猛威を奮い始めて約2年が経った。相変わらず新型コロナウイルスは姿形を変えて生き延びており、人間という種族を怯えさせ続けている。約2年間のウイルスとの戦いの間に、各国のリーダーや各企業のリーダー、各家庭のリーダーはさまざまな策を講じてきた。もしかしたらあなたも、何かの組織のリーダーかもしれない。

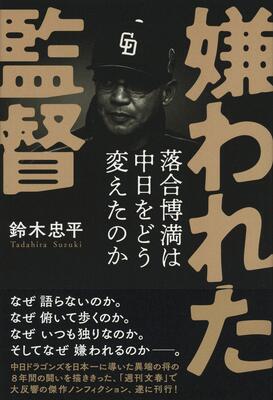

今回ご紹介したいのは『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋)。落合博満という男が「プロ野球チームという組織をどのように率いたのか」「真のリーダーとはどうあるべきか」を教えてくれる1冊である。

2004年。落合氏が中日ドラゴンズの監督に就任した。前年2003年、チームが5位に沈み、当時の中日ドラゴンズの監督が解任されたからである。落合氏が監督になる前のチームの雰囲気は、プロと呼ばれる集団が醸し出す空気感ではなかった。その空気感が第2章「森野将彦 奪うか、奪われるか」に具体的に記載されている。

「ゲーム直前に、私の目の前でキャッチボールをしていた主力選手が、通路にいる知人らしき私服姿の男と談笑を始めたのだ。『きょうは、どこ行きますか?』『どこでもいいよ。この間の店は?』『いいですねえ。まあ、十時には終わると思いますから、終わったら連絡しますわ』。あと数分でゲームが始まるというのに、その選手は終わった後の酒のことをあれこれと思い描いていた。そして、『ああ、痛てて......、今日は肩がダメですわ』と苦笑いしながら、衆目の集まるグラウンドへと向かっていった。その夜、チームは午後十時を待たずに敗れた」(同書より)

プロ野球のなかにも予定調和や馴れ合いは存在していたのだ。しかし、監督に就任したばかりの落合氏はチーム内に予定調和や馴れ合いが起きていることなど知らない。そこで、落合氏は常識破りの行動に出る。キャンプ初日、2月1日に全員参加の紅白戦を行うことにしたのだ。プロ野球は4月の開幕に向けて、2月1日から各球団がキャンプをスタートさせる。最初は基礎練習で体力的な土台を作り、2月半ばくらいから徐々に実戦に入るのが長い歴史の上に出来上がった慣習であった。そのため紅白戦に対して、「『そんなの無理だろう』『俺たちが苦しむ顔がみたいだけじゃないのか』という反発の気配すら漂っていた」という。

しかし落合氏は、周りの声など気にすることなく球界の非常識だと言われたキャンプ初日の紅白戦を宣言通り行った。チームに所属している全ての選手にチャンスを与え、全ての選手を自分の目で確かめるために。異例の紅白戦を行った落合氏は、そのゲームが終わったあとに全選手に対して拍手を送ってみせた。

「あいつらは大人だったよ。俺が思っているよりもずっとな。俺の予想をはるかに超えていた。あいつらはみんなプロだよ」(同書より)

紅白戦を終えた落合氏は、選手たちとの距離を急速に縮めていった。チーム内に発生していた予定調和や馴れ合いの空気感を一掃し、その結果、就任1年目でリーグ優勝を果たしたのだ。「常識破り」「非常識」と呼ばれた紅白戦が、選手たちの士気を高める大きな要因になったのである。

私たちは多くの場合、常識の枠に収まろうとしてしまう。常識から外れないように外れないように、目立たぬ行動を取りがちであるように思う。しかし今回のパンデミックは、常識の枠に到底収まりきるものではない。常識を大きく変えたのだ。だから私たちは、大きな変化に食らいついていく必要がある。今まさに「常識破り」や「非常識」な行動が求められているのだ。

しかし、常識の枠から外れて目立つ行動を取れば、必ずと言っていいほど周りから矢が飛んでくる。自分のことを何も知らない人間から心ない言葉を言われてしまうことがきっとあるだろう。飛んでくる矢を恐れてしまうと、「常識破り」や「非常識」な行動はなかなか取れなくなる。自分が傷つくこと、孤独になってしまうこと、嫌われてしまうことが怖いのだ。誰もが嫌がるだろう。しかし、リーダーが矢面に立たなくて他の誰が立つというのか。落合氏は、矢面に立ち続けた。他でもない、中日ドラゴンズというチームの勝利のために。

最後に、第5章「岡本真也 味方なき決断」での落合氏の言葉を紹介して筆を置くことにする。

「監督っていうのはな、選手もスタッフもその家族も、全員が乗っている船を目指す港に到着させなけりゃならないんだ。誰か一人のために、その船を沈めるわけにはいかないんだ。そう言えば、わかるだろ?」(同書より)