Guitar DAVID LINDLEY

《FARTHER ON》~《THE LATE SHOW》

作品そのものの素晴らしさはもちろんのこととして、ギター・プレイ、とりわけソロの素晴らしさによってさらにその評価を高めてきた名曲たちをテーマにした本連載の1回目にこんなことを書いた。「これまでに発表されてきたさまざまなベスト選集などを参照しつつ、個人的な趣味も若干プラスして選び出し~」。今回と次回はそのうちの後者で、具体的には、シンガー・ソングライターの作品やライヴで優れた演奏を残したギタリストに焦点を当てる。まずは、ジャクソン・ブラウン初期の名盤に大きく貢献したデイヴィッド・リンドレイ。

1944年カリフォルニア州生まれのリンドレイは、ギター、ラップ・スティール(膝に乗せた姿勢で、真鍮のバーを使って弾く、主に6弦のスティール・ギター)、バンジョー、フィドル、マンドリン、ブズーキ、ウードなど数多くの弦楽器を弾きこなすマルチ・インストゥルメンタリスト。60年代にトパンガ・キャニオンのバンジョー/フィドル・コンテストで5年連続優勝という記録を残し、67年ごろ審査員に昇格しているのだが、そのとき、まだ十代後半だったジャクソン・ブラウンに強い印象を残している。それが二人の出会いだった。

その後ジャクソンは、ニューヨークでのニコらとの交流をへて、ローレル・キャニオン周辺から送り出される新しい波を象徴するシンガー・ソングライターとして注目を集めるようになり、1972年、新興のアサイラム・レコードからデビュー。この間リンドレイは、カライドスコウプ(サイケデリック・フォークなどと紹介された通好みのバンド)の中心メンバーとして活躍し、解散後、セッション・ミュージシャンとして働きはじめたころ、ジャクソンから声をかけられ、彼のセカンド・アルバム『フォー・エヴリマン』の全曲に参加している。タイトル曲や《青春の日々/ディーズ・デイズ》での、歌のテーマというか、心というか、ジャクソンの想いをきっちりと受け止めた演奏を聴いて僕はリンドレイの信奉者となり、まったく弾けないのに、フィドルやラップ・スティールを手に入れたりもした。

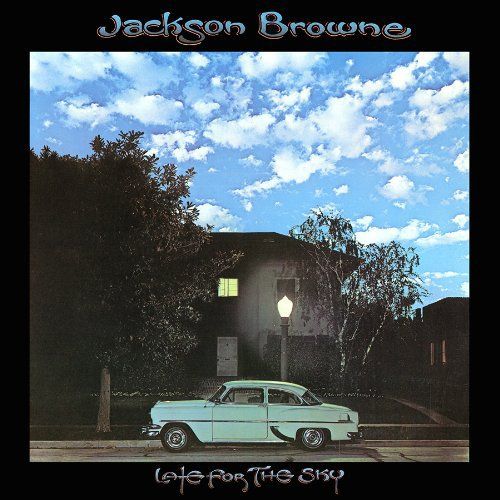

73年秋発表のこのアルバムには、ジャクソンへの注目度の高さを物語るように、エルトン・ジョン、ジョニ・ミッチェル、ボニー・レイット、ウィルトン・フェルダー(クルセイダーズ!)といった大物たちが参加している。そのせいかややまとまりを欠いているような印象を受けるのだが、翌74年発表の『レイト・フォー・ザ・スカイ』では、彼とリンドレイを中心にした5人にミュージシャンを固定し(コーラスには、ドン・ヘンリー、J.D.サウザー、ダン・フォーゲルバーグらが参加)、バンド的な指向を強く打ち出していた。

本サイトでの西海岸編でも書いたとおり、ジャクソンの1作目から3作目までは「旅~出会い~別離の予感」の物語が描かれている。少なくとも僕はそう受け止めている。『レイト・フォー・ザ・スカイ』はそのある意味での終着点であり、二十代半ばの若者がそこに込めた想いを、リンドレイのギターとフィドルが優しく支えていく。やや大げさな表現かもしれないが、曲によってはジャクソン本人の歌を超えてしまっているような印象すら受けた。とりわけラップ・スティールに徹したサイド1の後半、《ファーザー・オン》と《ザ・レイト・ショウ》での、フレットにとらわれることなく、弦上に存在するすべての音を使っていくプレイは秀逸。もちろんそれは、ジャクソンの歌と声があったからこそ、実現したものなのだろう。

20年ほど前、デイヴィッド・リンドレイと電話で話す機会を得た。弦の本数も長さもチューニングも異なる複数の楽器をどうして自由に弾きこなせるのか? そんなことを聞いたのだが、答えは「弦の真ん中を押さえれば、1オクターブ上の音が出る。それが基本で、あとはどの楽器も同じこと」。さらに納豆と日本酒の話をしたあと、どういう流れだったか、「領土」などという概念を否定したチーフ・ジョセフの言葉を教えてもらい、ますます、彼が好きになってしまったのだった。[次回6/21(水)更新予定]