《SYMPATHY FOR THE DEVIL》

今からちょうど30年前に公開された映画『ヘイル! ヘイル! ロックンロール』をご存知だろうか?

1986年秋に行なわれたチャック・ベリーの生誕60周年記念コンサートと、そのリハーサル、音楽関係者の証言などで構成された作品で、監督は『愛と青春の旅立ち』、『カリブの熱い夜』、『レイ』などで知られるテイラー・ハックフォード。3月半ば、ロック文化の文字どおりのパイオニアであったチャックが90歳で亡くなったあと、音楽ドキュメンタリーの傑作の一つと呼ぶべきその映画をじっくりと観た。

そこでは、チャック・ベリーその人の人生と音楽だけでなく、アメリカの戦後史、社会と音楽などに関しても多くのことが語られている。おそらくほぼ10年ぶりに全編を通して観て、新たに気がついたこともいくつかあったが、公開時と変わることなく強い印象を受けたのは、音楽監督/バンド・リーダーを務めたキース・リチャーズ(当時43歳)が《キャロル》のイントロに関してチャックから何度も細かく指導を受けるあのシーンだった。OKをもらったあとのキースの表情もいい。

よく知られているとおり、キース・リチャーズは彼が十代半ばのころに登場したチャック・ベリーに刺激されてギターを手にした。そして同じ1943年生まれのミック・ジャガーや42年生まれのブライアン・ジョーンズらとローリング・ストーンズを結成。63年夏、チャック・ベリーの《カム・オン》を最初のシングルとして世に送り出している。17歳上の黒人音楽家は、彼の音楽人生のまさに原点だった。

この当時のキースは、スライド・プレイを含めたギターの腕はもちろん、ブルースやロックンロールに関する知識など、さまざまな面でブライアンから学ぶことが多かったようだ。頼れる兄貴的な存在だった彼はまた、シタール、オートハープ、オルガン、メロトロン、サックスなどさまざまな楽器に意欲的に取り組むマルチ・インストゥルメンタリストでもあった。

しかし、周囲からの勧めもあってバンドは、ミック・ジャガーとキース・リチャーズの書いたオリジナル曲を活動の中心に据える方向に進み、その過程でキースは、シンプルなギター・リフを核に曲を書き上げていく、独特のスタイルを確立している。《(アイ・キャント・ゲット・ノー)サティスフフクション》がいい例だ。

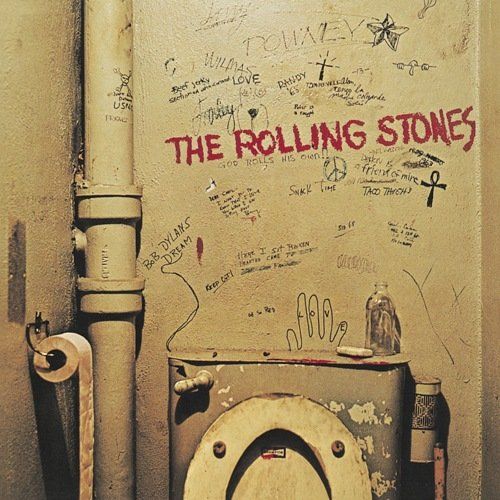

もちろんそのことだけが原因ではないはずだが、結果的にブライアンの存在感は次第に希薄なものとなっていく。さらにはドラッグ依存などさまざまな問題も重なり、1968年春から夏にかけてロンドンのオリンピック・スタジオで行なわれたアルバムのレコーディングに彼はあまり顔を出さなかったという。

同年暮れ、『ベガーズ・バンクウェット』のタイトルで発表されることになるアルバムのオープニング・トラック《シンパシー・フォー・ザ・デヴル》はそういった当時の状況を物語る典型的な例。いろいろと解釈されてきた歌詞はミック中心に書かれたもので、ミハイル・ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』からの刺激が背景にあるといわれているが、E/D/A/Eの王道的なコード進行が貫かれていく曲全体のサウンドは完全にキースが主導している。しかもここで彼はベースも弾いていて、その跳ねるような低音のラインとドラムス、パーカッション、ピアノのみで構成されたシンプルな音の壁に硬質なイメージのギター・ソロが鋭く斬り込んでくる感じは、じつにスリリングだ。

シングルのみの発売だった《ジャンピン・ジャック・フラッシュ》もほぼ同時期の録音であり、そこでもキースは、ギター・パートのすべてとベースを弾いていた。チャック・ベリーのギターと歌に刺激され、ロックンローラーとして人生をスタートさせた彼は、24歳の若さで、なにかとてつもなく大きなものを手にした。そしてそこからストーンズは、『レット・イット・ブリード』、『スティッキー・フィンガーズ』、『エクザイル・オン・メイン・ストリート』を残すこととなるいわゆる黄金期へと進んでいったのだった。[次回5/31(水)更新予定]