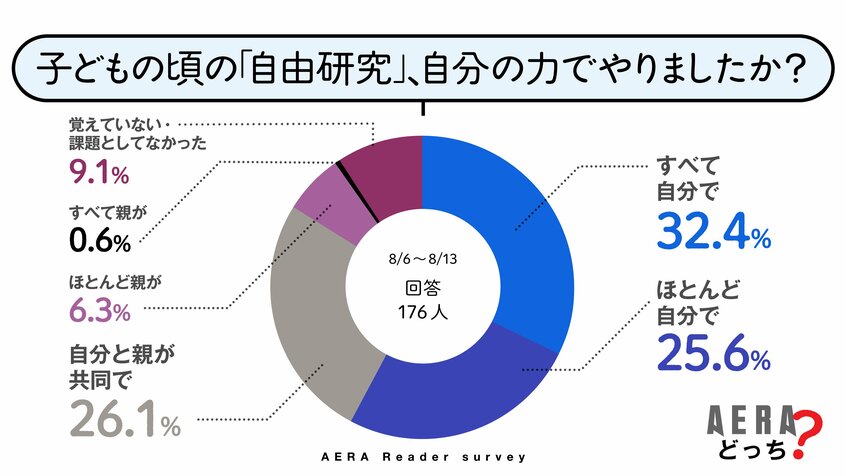

変わった?変わらない?最近の自由研究

アンケートでは、親の立場として、自身の子どもの自由研究にどれだけ関わりたいかも聞きました。

最も多かったのが「すこしだけ手伝う」の40.1%。「半分ぐらい手伝う」は22.1%で、「最初から最後まで手伝う(一緒にする)」は14.0%。逆に「一切手伝わない」は15.1%ありました。

今の子どもたちの自由研究を、親世代以上はどう見ているのでしょうか。当時と比べるとインターネットで調べものができ、工作の材料などをそろえやすい環境になっている一方、テーマ選びに悩んだり、親が手伝ったりする様子は変わらないとの声がありました。

「変わったのは100円ショップ等で安価な材料が手に入り易く、ITの発展などから自由研究の幅も拡がった。変わっていないのは、長期休みの親子のコミュニケーションツールとしての役割」(50代、女性)

「自分は工作ばかりで、ちゃんとした自由研究をしていなかったので、子どもにはやらせている。できるだけちゃんとしたものをやらせているが、どうしても親が構成などを決めてしまっている。悪いとは思うがつい手伝ってしまっている」(30代、男性)

「昭和40年生まれだが、自由研究をやりなさい、テーマは自由に決めなさいという教師からの投げっぱなしの宿題で、自分の自由研究は何一ついい思い出がない。しかし、子どもたちを見ていると、自由研究の手引きやらネット上の情報やら、非常に手掛かりとなるものが豊富なので羨ましい」(60代、女性)

「ものを作るにも調査をするにしても 手ほどきになるようなヒントが充実している。それなりにするにはそれなりに、ほとんど手ほどき通りにやればできるし、一生懸命に工夫をこなして未来の勉強に役立てようとすれば、そういうものが準備されている。

ただ、便利キット、お金を払えば形になるものも多く、課題研究といえども筋書き付きの作られた道筋を形で済ませる色合いもある。考える機会があるのだから、モノの誕生の原点のようなところに戻って課題を考えるようなスタイルが学べるのが理想であろう……と思う」(60代、男性)

(AERA編集部)

こちらの記事もおすすめ 読者が選ぶ「好きな屋台」ランキング たこ焼き、かき氷を押さえたトップは 連れて帰ったひよこの行く末は… 【AERAアンケート結果発表】