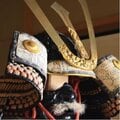

空中飛行に、狐の妖術。室町末期を生きた細川政元は、足利将軍を追放するなど戦国時代の引き金を引いたキーパーソンでありながら、魔法習得の修行に没頭した、史上稀に見る権力者だ。長年細川氏の研究をしている武庫川女子大学の古野貢教授は、著書「オカルト武将・細川政元」の中で、政元が生涯独身を貫いた理由についても言及している。新刊「『オカルト武将・細川政元 ――室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(朝日新書)」から一部を抜粋して解説する。

* * *

政元は生涯妻帯をせず、独り身で過ごしました。これが現代であればごく普通のことですが、当時の常識からすればあり得ないことでした。当時は結婚をし、後継ぎとなる男子をもうけ、家を継いでいくということが絶対的な正義とされていた時代だったからです。

現在ではまったく駄目な話ですが、もし結婚して子どもが生まれなかったなら別の女性と関係を持って子どもを作るとか、それも無理なら養子をもらうなどの手段が模索され、とにかく家を維持することが大前提となる価値観であったわけです。

しかし政元は当時のその常識を「まったく不必要だ」とは考えていなかったにしても、絶対視もしていなかったようなのです。あるいは、家を受け継いでいくことを自分の最終的な目標として認識していなかった、と言っていいかもしれません。

「自分は結婚しない」と言って周りをざわつかせるわけです。その理由付けとして「修験道の修行があるから」と言っていました。あえてそのように明言したのか、それとも結果的にそうなったのかはわかりません。

ただ、政元は生涯で三人の養子を取ったと言われています。二人目の澄元は細川阿波守護家からもらってくるのですが、彼自身はこの澄元を養子に取ろう、取ってもいい、とはあまり思っておらず、周囲の家臣団からのプレッシャーを受けて取ることになったようです。

実は政元はすでにこの時点で一人目の養子・澄之を取っていました。二人も養子を持てばのちの火種になる可能性があります。どうしてそんなことをしなければならないのか、というのが政元の本音に近いところだったのではないでしょうか。

政元をめぐっては、史料に「飯綱の法など魔法を使うにあたっては女性と関わってはいけない、そうでないと魔法的な力がなくなってしまう」「だから四十歳までは妻帯しない」といった旨の記述が残っています。これらが政元の言動を強く規定している、とも考えられています。

彼が魔法などのオカルト的なものにハマっていった背景として、まず「空を飛びたい」などの具体的な願望は当然あるのでしょうが、加えて「人智を超えたものを大事にしたい、自分の基盤にしたい」という思いが根本的な行動原理としてあったのではないかと思われます。

もう少し時代が下った戦国時代においても、合戦の前に占いをして勝利の可能性を高めようとしたり、上杉謙信が毘沙門天を信仰して勝利を神の加護によるものとしたりといった具合に、自分なりのよりどころを持ったものです。政元の修験道への傾倒はその先駆けと言えるでしょう。

しかし政元のそれは当時一般的だった仏教とか神道ではないものでしたから、日常生活の中においては「おかしなもの」であるという印象を与えたはずです。しかし、政元からすれば筋の通ったことでした。

『オカルト武将・細川政元』では、政元が織田信長よりも先に実行した「延暦寺焼き討ち」、将軍追放のクーデターにおける日野富子との交渉など、応仁の乱から信長上洛までの“激動の100年”を解説しています。