第三者から精子や卵子の提供を受けて生まれた子どもの「出自を知る権利」を保障するとした法案について、激しい怒りの声があがっている。法学者も「明らかに憲法に反する」というこの法案の問題点は。

【写真】「かわいそうな子だと言わないで」精子提供で生まれた12歳の悲痛な叫び

* * *

法案は、今年2月5日、自民・公明・日本維新・国民民主4党によって参院に提出された「特定生殖補助医療法案」。第三者から提供された精子や卵子を使う生殖補助医療の制度を定める法案である。

提供精子を使う方法は1948年から日本で行われてきた。AID(非配偶者間人工授精)では、子どもが親からその方法で生まれた事実を告知されないことが慣習だったが、大人になってから父親と遺伝的につながっていないことを知るケースが増え、最近は医師も親に対して子どもへの告知を勧めるようになった。しかし、子どもからみると自分の生物学上の父親について知る権利、つまり「出自を知る権利」が今までずっと無視されてきた背景がある。

ようやく2020年末になって、提供精子・卵子で出産した親子関係について整理する法律が成立したものの、「出自を知る権利」の保障については「2年をめどに検討する」と付則に定められるにとどまっていた。

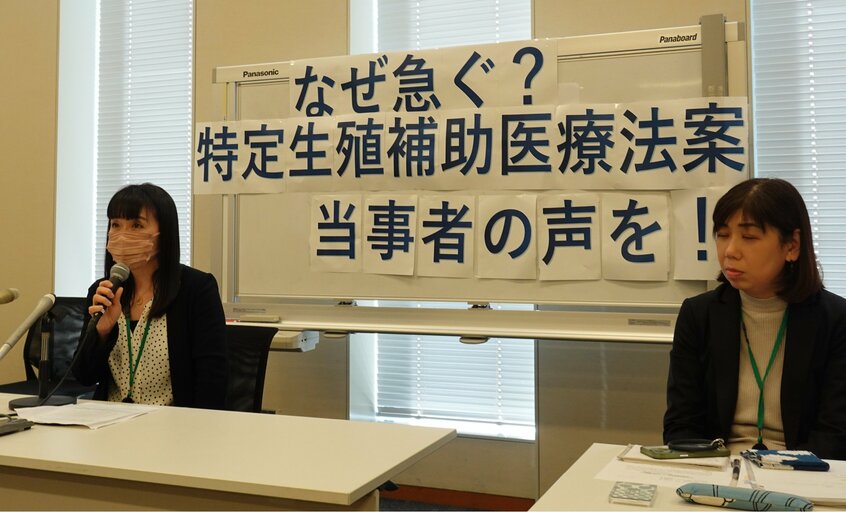

そして、2月に提出されたこの法案に対して当事者たちから、激しい批判があがっているのだ。当事者というのは、提供精子・卵子で生まれた子ども、それを利用した親すべてを含む。4月9日には衆議院議員会館で当事者による緊急記者会見が開かれ、その夜、オンラインイベントも緊急開催された。

緊急記者会見の筆頭発起人である、立憲民主党の衆議院議員阿部知子氏は「今回の法律で、出自を知る権利の保障という言葉を使っているが、全く保障されていない。確かにドナー情報を18年間国立成育医療研究センターで預かると言っているが、開かずの扉だ。子どもたちあるいは親御さんとなった人はその扉を18年間開けられない。そしてドナーの承認がないと開けられない。自分の半分があるいはどこから来たのかが分からないまま、子どもが18歳まで成長できるだろうか」と語った。

精子・卵子提供、代理懐胎など多様な家族形成を行う人たちのための団体「ふぁみいろネットワーク」の一員である鈴木ひとみさんは次のような点も指摘する。