木村伊兵衛の旅

1954(昭和29)年、復刊5年目の「アサヒカメラ」は、編集長津村秀夫のもとで順調に発行部数を伸ばし、戦前の記録を塗り替えて16万部に達していた。その原動力のひとつが木村伊兵衛の活躍だったが、評価は復刊号の表紙に代表される女性のポートレートに偏っていたから、彼自身はジレンマを覚えていた。ことに51年の集団フォト第1回展で、アンリ・カルティエ=ブレッソンの作品「マチスの生活」を見たことでその思いは強まっていた。

木村は本誌49年11月号の座談会「戦後アメリカの写真芸術」でカルティエ=ブレッソンの有名な「サン・ラザール駅裏」を見て「なんだかキミが悪い」と感想を漏らしている。だが、このとき「俺はこれを忘れていた、写真の使命を忘れていた」(『木村伊兵衛読本 フォトアート臨時増刊』研光社)と痛感した。

その写真に衝撃を受けたのは木村だけではなかった。53年、前年にフランスとアメリカで出版されたカルティエ=ブレッソンの傑作写真集が輸入されると、アメリカ版のタイトル『The Decisive Moment』が「決定的瞬間」と訳されて一種の流行語となり、本誌でも立て続けに特集が組まれた。

一方、発奮した木村は52年には「リアリズム写真」の先鋒だった「カメラ」誌の月例審査員を土門拳とともに担当。さらに戦後、農村の変容をテーマにした連作「秋田」に取り組み始め、翌年は本誌で東京の生活を撮った作品を発表するも、ただ評判は芳しくなく、54年3月出版の『木村伊兵衛傑作写真集』(朝日新聞社)では反省の弁をこうつづっている。

「戦後8年を経て、仕事上の問題を体で解決したつもりだが、横道へそれて、写真メカニズムの持つリアリティを駆使して人間生活の社会的現実をえぐり出すまで自分自身を持って行っていない。何か大きな反省がなければ、ずるずると自己を甘やかしてしまう」

転機を与えたのは、約4カ月のヨーロッパ外遊である。海外渡航が制限されていた当時、貴重な機会を提供したのは津村だった。彼は日本人写真家の海外ロケ作品が本誌に必要と考え、また木村の労に報いようという意図もあった。このとき津村の出した条件は、「カラーでも撮影すること」だった。

本誌54年6月号では木村の出発を8月上旬と告知したが、羽田を発ったのは9月2日。遅れた理由は渡欧決定の直後、写真家集団マグナムに属する2人の著名な写真家、ワーナー・ビショフとロバート・キャパの訃報が届いたからだった。ことにビショフの死はあまりに大きかった。

ビショフは戦後の若い世代を撮影するために、51年8月に来日し、木村とは三木淳を通じて知り合っていた。以降、翌年3月までの滞日期間を通じて、2人は「兄弟のように親しくなった」(本誌54年8月号「ビッショッフさんの思い出」)。

ビショフは人柄も控えめで写真への姿勢も木村に近く、「人間生活の小さな面を掘り下げていくことが、自分の一生の仕事」であり「大きなニュースはその場限りだが、世界の隅々の人間の悲しみや喜びは永遠に人の心をうつ」と語っていた。欧米の写真事情、例えばマグナムやカルティエ=ブレッソンについても詳しく教えてくれた。その概要は本誌51年11月号の座談会「ウェルナー・ビショッフに聞く欧州写真界の俊英たち」から多少知ることができよう。

キャパは54年4月に創刊された「カメラ毎日」の招きで来日し、同誌の対談(7月号掲載)の席で木村と顔を合わせている。キャパはビショフから木村のことを聞いて親しみを示し、3人での再会を希望した。だが、その直後の5月16日にビショフは南米ペルーで、キャパは25日に仏領インドシナ(現ベトナム)での取材中に亡くなった。

思想と骨組み

喪失の悲しみを経て木村は旅に出た。香港、バンコク、ラングーン、カラチ、カイロを経由してアテネに到着。ローマを入り口にイタリアを周遊してチューリヒに向かった。そこでビショフ夫人との再会を果たした。さらに北上してドイツと北欧の3カ国を訪問、パリに入ったのは10月10日だった。

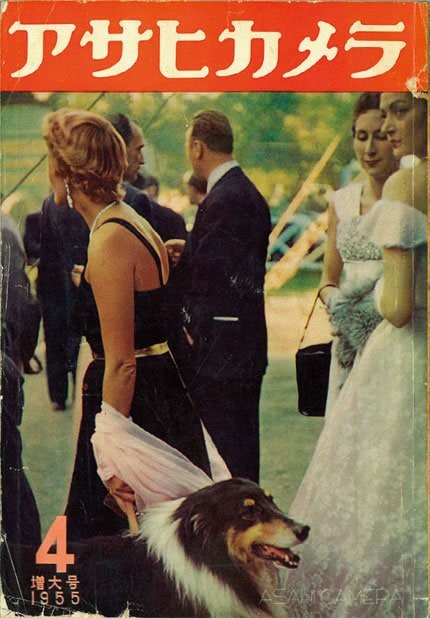

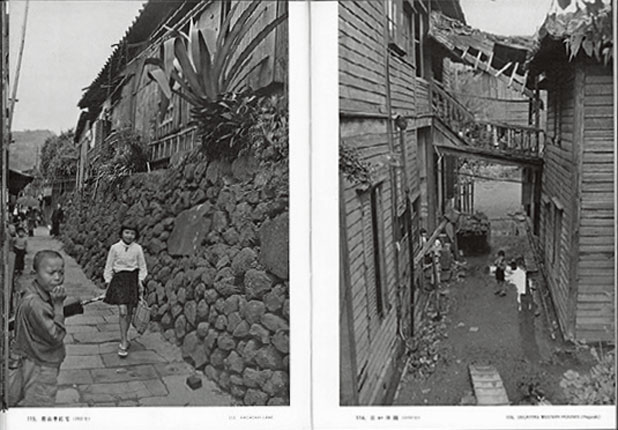

木村は各滞在先で写真を撮り、そのフィルムを日本に送った。本誌では54年12月号から「木村伊兵衛外遊作品集」(翌年12月号まで)と「欧州通信」(翌年2月号まで)の連載が始まった。ほかにカラー作品は巻頭口絵や表紙にも使われ、見知らぬ外国の都市を、通過者の目ではなく、自分の生活圏のように撮った写真は見るものを驚かせた。

その中心は“花の都”パリの写真で、4~8月号の5号分を占めている。木村は当地で、ようやく開放的な気分になった。1月号の「欧州通信」で、パリは「人間が大人で気持ちよく」「言葉が通じなくてもからだがなにか感じてきます」と書いた。ただ、「パリはうまく写せない所らしい」と弱音を吐く。

エンジンが掛かるのは後半、カルティエ=ブレッソンと対面してから。二人はカルティエ=ブレッソンが準備中の写真集『Les Europeens(ヨーロッパ人)』を挟んで深く話し合い、ともにパリの街を撮影した。さらに生粋のパリっ子であるロベール・ドアノーを紹介されて意気投合し、「私の気持ちが明るくなったせいかどんどん写真が撮れるようになった」(「カメラ毎日」57年5月号所載「パリで会った彼の印象」)。

木村はパリに2カ月滞在し、この間ロンドンにも足を延ばした。そして12月10日に現地を離れ、再びイタリアを回って25日に羽田に戻った。

翌55年、各写真雑誌に外遊作品が掲載されるほか、2月からは銀座を皮切りに全国7都市で「木村伊兵衛外遊作品展」が開催された。同月、「日本写真界につくした功績、特に外遊作品」で菊池寛賞を受賞し、8月には『木村伊兵衛外遊写真集』(朝日新聞社)も出版されて好調な売れ行きを示した。

この間の6月、木村はヘルシンキでの「世界平和集会」に出席するため、再度の外遊に出ている。大会出席後はパリに向かい、カルティエ=ブレッソンとドアノーとの再会を楽しみ、ドイツ、スペイン、イタリアを回って9月20日に帰国した。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)