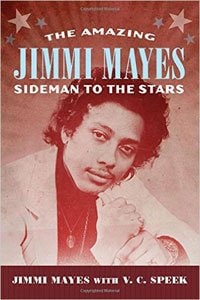

『ジ・アメイジング・ジミー・メイズ:サイドマン・トゥー・ザ・スターズ』ジミー・メイズ、V. C.スピーク共著

●第6章 ジミ・ヘンドリックス(1965年9月~12月)より

スターライターズは1965年9月17日の金曜日に、ギター奏者のモーリス・ジェームズを新たに加えて、シラキュース(ニューヨーク州)のクラブ、ロレンゾズで演奏しはじめた。

バンドは、三人のシンガー、ジョーイ・ディー、デイヴ・ブリガッティ、トミー・デイヴィスに、ハモンド・オルガンB―3の奏者、カルヴィン・デューク、ドラマーの私、ジミー・メイズ、そしてモーリスことジミ・ヘンドリックスという顔ぶれだった。ジミは当時、モーリス・ジェームズと名乗っていた。

私たちは2週間、ロレンゾズに出演する予定だった。ジミは初日、終始まったりと演奏した。土曜の夜は少し調子を上げ、ギターを左右に揺り動かし、日曜には、ギターを歯や背中でかき鳴らしていた。

彼は、ギターを股間で演奏し、跪いて、頭が床に触れるまで反り返った。ジミは私たちと活動する間、決して彼自身の曲を演奏しなかったが、次第にギターを、まるでセックスするように操りはじめた。私たちは、そういう芸当を見たことがなかった。

ジミと私は、ツアー先のホテルで相部屋になり、親しくなった。私たちはショーの後、クラブのビールをホテルに持ち帰り、話し込んだ。ジミはそれほど飲まなかったが、私がベッド・サイドに置いていたレミー・マルタンにも、たまに手を伸ばし、一杯ひっかけた。彼は、ドラッグを使っていなかった。少なくとも、私はそういうものを一切見なかった。私たちはツアーをする間、一日中一緒に過ごした。だから、彼は何も隠しておけなかっただろうと思う。

私は彼に、ミシシッピとシカゴでの生活や、リトル・ウォーター、アール・フッカー、マディ・ウォーターズと共演したギグや、「よう、クソ野郎!」というジュニア・ウェルズの独特の声のかけ方について話をした。

そして、「シカゴにバディ・ガイというギター奏者がいて、ヤツは、俺のすぐ近所に住んでるんだぞ!」と、私が言うと、「おいおい、シカゴか! シカゴは、そういう凄腕のギター奏者の根城だ。連中の話をしてくれ」と、彼が返した。

彼は、シカゴのギター奏者に関して、私を質問攻めにしたものだ。

私は数年後に、ディック・キャヴェット・ショーでジミを見た。その時ディックが、ジミに尋ねた。「ロックに行き詰ったら、どうします?」

ジミは答えた。「俺にはずっと、俺のブルースがあるのさ」

私はその言葉から、ジミが生きていれば、純然たるブルースを演奏することになったのだろうと思った。

ジミはまた、落下傘部隊にいた頃の写真や、共演したミュージシャンと撮ったいろんな写真を、私に見せたこともあった。彼は、家族の話を決してしなかった。だから私は、彼の父親が生きていることさえ知らなかった。そういう写真を一枚もらっておけばよかったと思う。

ジミと私は、共通点が多く、話が弾んだ。私たちは、同じ年に生まれ、ほぼ同時期に、ニューヨークで活動しはじめた。そして、いろんなミュージシャンのバックで演奏していた。私たちは、バッキングできることにプライドを持っていた。サイドマンは、適応能力と地力がなければ、務まらない。

ジミは、リトル・リチャードの面白いエピソードを私に明かした。それは、彼らがマンハッタンのパラマウント・シアターに出演していた時のことだった。リチャードは、ヨーロッパ・ツアーから帰ったばかりで、サム・クックとステージを分けていた。

とにかくリチャードは、ステージでの話が長すぎ、ショーを取り仕切るプロモーターは、それを何度もリチャードに指摘していた。彼らは休憩のたびに注意したが、リチャードは聞く耳を持たず、「俺はロックンロールの王様だぞ!」と言い張った。そういう状態が、三晩ほど続いた。

そしてある晩、ジミがリチャードやプロモーターとエレヴェーターに乗っていた時、プロモーターが口々に、リチャードは増長していると言いだした。するとリチャードが、「俺はロックンロールの王様だぞ!」と言い返した。

その時、プロモーターの一人が、特に大きなボディガードに向かって言った。「そのニガーがもう一回、口をきいたら、一発撃ち込んでやれ!」

リチャードはその後、一言も言葉を発しなかったという。

ジミと私は、10分ぐらい笑いころげていたにちがいない。

ジミは、リトル・リチャードと演奏することを喜んでいたが、リチャードは、バンドに対する要求が多かった。ジミは、自由に演奏したいと切実に思った。だが、リチャードのバンドにいると、そういうチャンスはなかった。

ジミがジョーイ・ディーを気に入ったのは、まさにその点だった。ジョーイはショーの中で、いつも2、3曲、ジミにソロをとらせたのだ。

『The Amazing Jimmi Mayes : Sideman To The Stars』By Jimmi Mayes with V. C. Speek

訳:中山啓子

[次回3/28(月)更新予定]

中山啓子

中山啓子