映画『レッキング・クルー~伝説のミュージシャンたち』(2/20~3/4、新宿シネマカリテ、横浜シネマリンでモーニング&レイトショー公開)を観た。レッキング・クルーとは、前回のコラムでも紹介したキャロル・ケイやハル・ブレインなど、1960年代から70年代にかけてロサンゼルス産音楽を支えた40人前後の実力派ミュージシャンたちの、緩やかな集合体の名前だ。当時の音楽業界のしきたりとして、「誰がどの楽器」などと詳しくクレジットされることはほとんどなかったのだが、彼らは、フィル・スペクターの一連のヒット曲、連載3回目でも取り上げたザ・バーズの《ミスター・タンブリン・マン》、ライチャス・ブラザーズの《ふられた気持ち》、ママス&パパスの《夢のカリフォルニア》、フィフス・ディメンションの《ビートでジャンプ》をはじめ、まさに数えきれないほどの名曲に貢献している。

その映画のなかで、ザ・モンキーズのミッキー・ドレンツが「最初の段階から、ミュージシャンたちの名前はきちんとジャケットにクレジットされるべきだった。僕は、要するに、ドラマーの役を演じる俳優だったのだから」といった意味のことを話していた。きちんと受け止めていたのだなと、変な言い方だが、ちょっと見直してしまった。

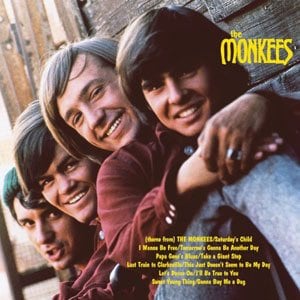

1960年代後半に11曲ものビッグ・ヒットを残したモンキーズは、米国大手TVネットNBCが企画した、いわゆるシットコムのために組織されたバンドだった。アイディア自体はかなり前から暖められていたそうだが、ビートルズの成功、とりわけ主演映画『ア・ハード・デイズ・ナイト』の爆発的ヒットが企画実現の起爆剤となったことは言うまでもない。

主役には、イギリス出身で、舞台や歌の経験もあったデイヴィー・ジョーンズを起用することが早い段階で決まり、あとの3人はオーディションで、ということなる。500人近い応募者のなかから選ばれたのは、マイク・ネスミス、ピーター・トーク、そしてミッキー・ドレンツの3人。マイクとピーターはカントリーやフォークの世界である程度の経験を積んでいたが、ミッキーはもともと俳優志望でドラムスには触ったこともなかったという。

番組は66年9月に放送が開始され、内容やタイミングとあわせて発売されるシングルの数々とともに大ヒットを記録した。日本では翌67年秋から、高橋元太郎、長沢純らを起用した吹き替え版が放送され、まだ中学2年生だった僕は毎週、無邪気に楽しんでいた記憶がある。すでにギターにも興味を持っていたので、《ヴァレリィ》の超人的なギター・ソロを聴いて、「いつかは僕もあんなふうに」などと思ったりもしたものだ。

しかし、これはもっとあとになってから知ることだが、モンキーズの曲はトミー・ボイス&ボビー・ハートやニール・ダイアモンドといったプロのライターたちが物語の進行や台本とあわせる形で書いたものであり、その演奏には、メンバーはほとんど関わっていなかった。関わらせてもらえなかったのだろう。あの「ヴァレリィ」のソロは、なんと、ルイ・シェルトン(スティーヴ・ルカサーらの師匠格)の手になるものだった! 映画『レッキング・クルー』でのミッキー・ドレンツの発言は、その、若き日のあまり楽しいものではなかったであろうと思われる思い出に触れていたわけだ。

モンキーズが残したヒット曲は、ポップ・ソングとしてはどれも質が高く、今もそのほとんどが記憶に残っているが、正直な話、心には残っていない。彼らの存在は、ザ・バーズやザ・ドアーズらの音楽に象徴されるロサンゼルスとは異なる、ハリウッドに象徴されるロサンゼルスが生み出したものといえるだろう。

のちに、バッファロー・スプリングフィールドやCSNYで大きな成功を収めることになるスティーヴン・スティルスは、モンキーズのオーディションで落とされていた。また、ジミ・ヘンドリックスは、モンタレー・ポップ・フェスのオーディエンスに強烈な衝撃を与えた直後、モンキーズのツアーの前座に起用されたものの、わずか数日で降りている。結果的には、どちらも、ラッキーな話だった。 [次回2/17(水)更新予定]