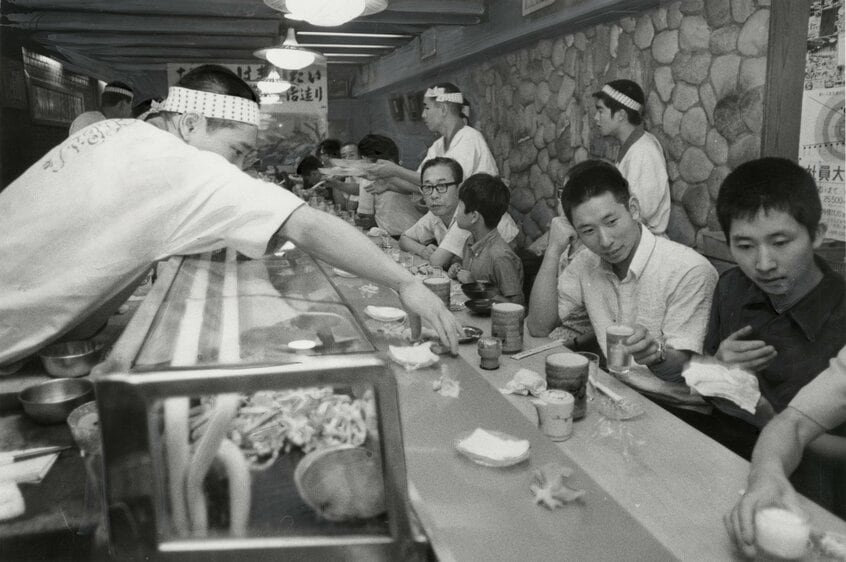

若い職人の“理想”と合わなくなった

「街場のすし屋で倒産が増えているのは、コロナ禍が終息しても客足が戻らず、円安で光熱費、鮮魚など原材料費が高騰したことが直接の原因です。ただ根本的な問題として、後継者不足が決定的な影響を与えています。経営難に苦しんだ大将が『跡継ぎもいないから、店を閉めてしまおう』と決断しているわけです」(前出・記者)

後継者問題に頭を悩ませるのは“名物店”も例外ではない。

東京・東中野の名登利寿司で女将として働く佐川芳枝さんは、1995年に出版した『寿司屋のかみさんうちあけ話』(講談社)などの著作が大きな反響を呼んだエッセイストでもある。

芳枝さんの近作『寿司屋のかみさん 新しい味、変わらない味』(青春新書インテリジェンス)を読むと、名登利寿司の人手不足を女将が支えてきたことが分かる。結婚した際、店は夫の和宏さんと右腕である“若い衆”の2人が切り盛りし、さらに夫の両親もすし飯の調理や洗い物を担当して店を支えた。ところが時代が進むにつれ、こうした「店を支える職人・スタッフ」が不足していく。

「昔の“若い衆”は薄給と長時間労働が前提でした。その分、給金を貯金させ、のれん分けを許されて独立することも保証されていましたが、80年代後半から若い人の理想と合わなくなったのです。バブルが崩壊した時点で、“若い衆”の人手不足は明らかでした。そのぶん、女将である私がフォローすることも多くなりました。私は78年に調理師免許を取り、夫から仕事を厳しく教えられました。魚の下ごしらえを手伝い、焼き物や煮物、巻物の調理は今でも私が担当しています」(芳枝さん)