やりすぎでは

実際、川崎市のニュースは激しい議論を巻き起こした。「ミスなのに数十万円の弁済はかわいそう」という声が多く、報道などによると、川崎市には600件以上のメールや電話が寄せられ、その多くが賠償請求への批判だったという。また、教職員らでつくる川崎市教職員連絡会は賠償請求の取り下げを求めるインターネット上の署名を募り、9月13日と21日に計約1万7千人分を市と市教育委員会に提出した。市民感情によって請求の有無や金額が変わることは適切ではないが、「やりすぎ」と感じる人が多かったことは事実だ。

特に、プール管理などは教員の本来業務とは言えないだろう。日本大学の末冨芳教授(教育行政・教育財政)はこう指摘する。

「教員は、教員としての本来業務ではないあらゆる業務を『押し付けられて』います。教員の負担を増やし続けてきた自治体の責任が問われないまま賠償請求だけしていることが、今回大きな騒動となった背景でしょう。重い過失があった場合に賠償請求されるのはやむを得ないでしょうが、職務を明確化して職務以外の業務はしなくてよいようにするルール整備は欠かせないと思います」

ある現役の小学校教員もこう吐露する。

「プールの管理に限らず、学校運営上のあらゆる雑務が仕事として降りかかってきています。私自身、ギリギリ間に合いましたが校外学習の日の給食を止めるのを忘れていてヒヤリとしたことがある。業務上のミスで損害賠償が必要になった際に備える保険にも加入していますが、ミスをしてしまう背景はよくわかるし、恐怖も感じます」

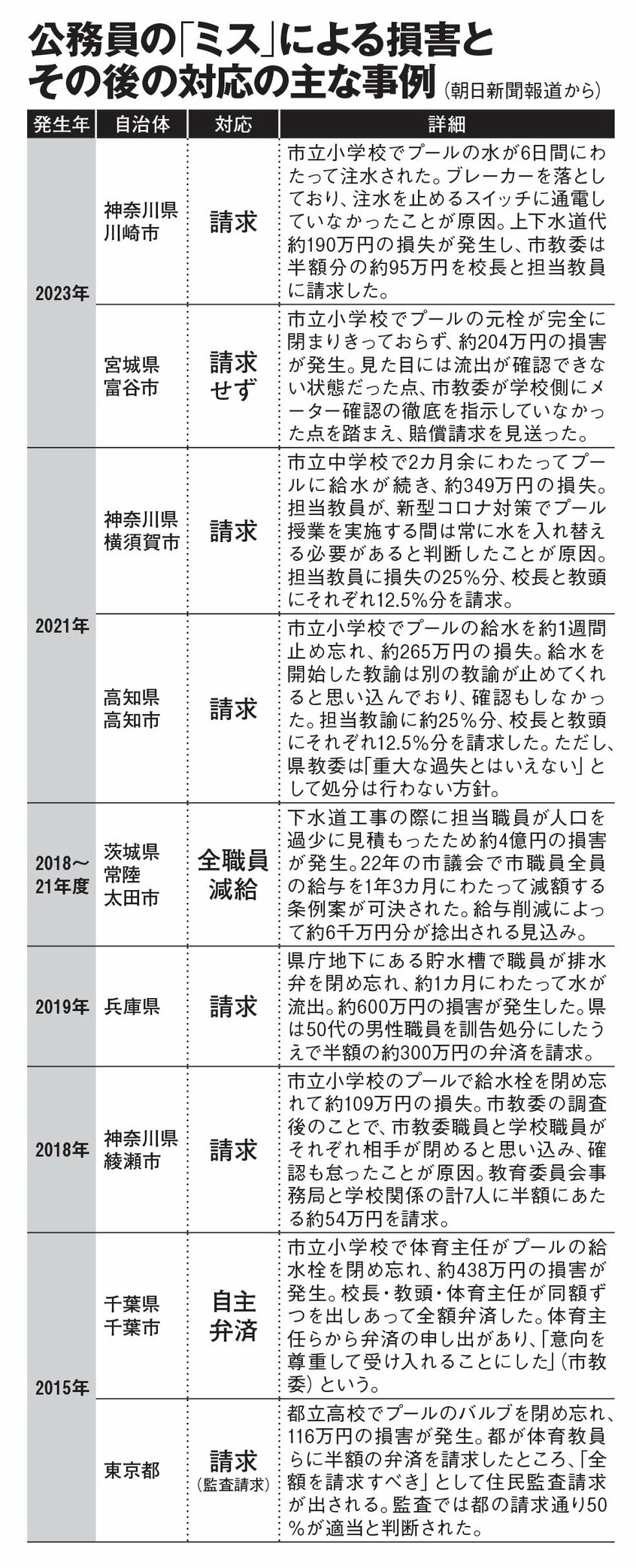

ただし、ミスによって損害が生じた際に、必ずしも弁済を求められるわけではない。例えば宮城県富谷市では今年4月、プールへ注水した後に元栓が完全に閉まりきっておらず2週間弱にわたって水が流出、約204万円の損害が出たが、作業を担当した教員らへの請求はしなかった。閉め忘れではなく閉栓したという認識のもとの事故で、目視では流出が確認できない状態だったことなどから「重過失とまでは言えない」としている。

それでも、東北地方のある自治体の職員は「一昔前と比べ、重過失とみなされて賠償請求されるケースは増えているのではないか」という。

「何かミスがあった際に、『税金を使っているのに何をやってるんだ』という視線は年々厳しくなっていると感じます。もちろんそれはその通りなのですが、市民から『たたかれる』ことをより恐れるようになりました。ミスをした本人に請求しなければ住民監査請求や住民訴訟が起きる心配もあるし、『多くの事例で50%請求してるから、そうしておこうか』という感じで決まっているのでは」

(編集部・川口穣)

※AERA 2023年10月9日号より抜粋