会津藩と長州藩は、幕末史では不倶戴天の関係として描かれる。しかし、両藩がそれを望んでいたわけでは決してなく、文久三年八月十八日の政変に始まる不幸な関係だった。幕府が倒壊する4年前から、両者の関係は悪化していくが、この日に起きる池田屋事件により修復不能なものとなる。

京都を火の海にするという不穏な計画を知りながら黙殺するのは、京都守護職の職掌を放棄するに等しかった。先手を打って彼らの計画を未然に防がなければ、会津藩が苦しい立場に追い込まれるのは必至であった。

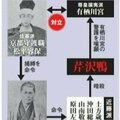

会津藩では先手必勝しかないと、志士たちを捕縛する決意を固める。応援を出すことも決め、容保もこれを承認した。禁裏御守衛総督として御所警備の最高責任者であった一橋慶喜、京都所司代の桑名藩主・松平定敬、京都町奉行たちも、会津藩からの打診を受けて志士の捕縛に同意した。

午後八時に、新選組は八坂神社の祇園会所で会津藩などと合流する予定だったが、ここで手違いが生じる。会津藩などの合流が遅れる見込みとなったため、新選組は待ち切れず、単独で志士たちの捕縛に向かった。

新選組では志士の集結場所として目星を付けていた場所が二つあった。10人ほどの近藤隊と20人余の土方隊の二手に分かれて現場に向かうが、土方隊が向かった先には志士はいなかった。

池田屋に向かった近藤隊が志士たちと死闘となる。

※週刊朝日ムック『歴史道Vol.28 新選組興亡史』から