18歳でヤードバーズに参加したエリック・クラプトンは、自らがギタリストとして大きく成長することによって、バンドの可能性を高めていった。だが、そのヤードバーズがポップな方向性を打ち出し、商業主義的な意味で上昇気流に乗りはじめると、バンドを去っている。彼が目指すものはブルースという芸術であり、富や名声ではなかったからだ。さまざまなことに失望し、音楽界そのものから身を引くことも考えたという。実際、彼はいったん生まれ育ったリプリーに戻り、あらためて祖父母と暮らすようになっていた。

そのとき声をかけてきたのが、すでにブルースブレイカーズを率いた活動を開始していたジョン・メイオール。彼の声や歌い方、ジャズ・ブルース的な方向性は好きになれなかったが、オーティス・ラッシュやバディ・ガイを意識するようになっていたクラプトンは、シカゴ・ブルースのエッセンスを持ち込むことによって、ブルースブレイカーズを理想のバンドに近づけようと考えたという。12歳上のメイオールの、熱心なレコード・コレクターとしての側面も無視できなかった。

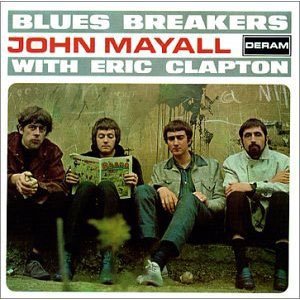

ベジタリアンで酒も飲まないメイオールとの毎日は楽しいものではなかったが、ともかくこの時期、彼はたくさんの貴重なレコードを聴き、連日ステージに立ち、あらためて腕を磨いていった。そして、66年の4月、『ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン』を生み出すこととなる3日間のレコーディング・セッションに臨んでいる。

高出力のマーシャル・アンプでレスポールを鳴らし、表情豊かなヴィブラートとベンディングで「クラプトンの音」を確立した、記念碑的作品だ。ロバート・ジョンソンの《ランブリン・オン・マイ・マインド》では、メイオールに勧められ、まだまだ自信はなかったそうだが、初リード・ヴォーカルにも挑戦している。

もちろん主役は、そのメイオール。彼が弾くピアノとオルガン、ブルースハープとヴォーカルが、あくまでもバンドの核であり、《ハヴ・ユー・ハード》という質の高いオリジナルも書いている。しかし、オーティス・ラッシュの《オール・ユア・ラヴ》、フレディ・キングの《ハイダウェイ》といった選曲は、クラプトンが主導したものに違いない。

作品の完成度に関してはかなり満足できたが、21歳のクラプトンの心はもう次のステップに向かっていた。キーワードは、シカゴ・ブルースとトリオ編成だった。[次回7/2(水)更新予定]