のっけから自分のことで恐縮だが、わたしは小学校の高学年の頃から、電気に興味を持ち始めた。

最初はゲルマニウム・ラジオを作った。電気がなくても聞こえる原始的なラジオだ。

初めて作ったのに、うまく音が聞こえた。しかし、わたしはそのラジオで放送が聴けたということに満足して、そのラジオを使うというより、もっと別のいろいろなものを作りたくなってしまった。この頃から一つのものを深く追求するより、たくさんのものを見たいという方向に好奇心が向いていたようだ。

その頃、科学玩具のようなものがいろいろ発売されていた。その中に、エレクトロニクス系のものがいくつかあった。なかでも人気があったのが、電子ブロックとマイキットだった。

今回ネットで調べたところ、どちらも復刻版が発売されているのを知った。「大人の科学」シリーズの中に入っているので、こどもの学習のためというより、元科学少年だった、今のおとなをターゲットにしているのだろう。

わたしはマイキット(下記に参考あり)を買ってもらった。紙の箱に、抵抗やスイッチ、ボリューム、スピーカーなどが取り付けられていて、それぞれの端子にスプリングがつないであって、そのスプリングとスプリングをコードでつないで、ラジオを作ったりブザーを作ったりできるという仕組みだった。紙の箱が壊れても、それを使っていたら、木製のバージョンアップ版を買ってもらうことができた。

わたしは電子音が出るシステムを作り、シンセサイザーのようにして遊んだ。しかし、スイッチが一つしかなかったので単音しか出ない、これを複数作れば和音が出るなと思いながら、それを実際に作ることはなかった。

そんな日々を送るうちに、同じような趣味の友人ができた。S木繁ちゃんだ。ある日、繁ちゃんが電子工作の雑誌を持ってやってきた。

「小熊くん、これを作ろう!」

それは、嘘発見器だった。

その雑誌には、水道からのホースにコイルを巻いて、イオンを並べ替えて水をおいしくする機械や、お風呂がいっぱいになるとブザーで知らせる仕組みなどの作り方も載っていた。

嘘発見器は、お弁当などに使うタッパーウェアに穴をあけ、メーターやスイッチやボリュームをつけ、コードを2本出し、調べられる人は、両方の手に端子をひとつづつ握って、質問をされ、メーターの振れ具合で嘘か真実かを調べる仕組みのものだった。

「ほんとに、嘘わかるのかなぁ?」などといいながら、まずは材料を集めた。ボリュームや抵抗などはすぐに調達できたのだが、メーターだけは特殊なものらしく、どこを探してもなかった。今ならネットですぐに探せるのだろうが、その頃はそうはいかない。夏休みに埼玉の親戚のところに行くついでに、秋葉原まで行ってもらい探したが、そこでもみつからなかった。

電気屋のおじさんが、このメーターでも同じだよ、と別なものを出してきた。雑誌の作り方には、3つの端子がついたメーターを使っての方法が掲載されていたが、おじさんは2つの端子のメーターを出してきた。しかたがないので、つなげ方などを教わって、2カ月分のお小遣いを出して、そのメーターを買った。

作り上げた嘘発見器の二つの端子を両手に握り、実験をした。

「わたしは、女です」というような絶対にわかるような嘘で確かめた。しかし、メーターの振れ方から、嘘かどうかは判断できなかった。

「もっとほんとに、どきどきするような嘘じゃないとだめなんじゃないだろうか」といっても、二人ともそんなドキドキするような嘘を想像することもできず、世紀の大発明の嘘発見器は、役目を全うすることもなく、すぐに忘れ去られてしまった。

中学に入って音楽に興味を持つようになると、ステレオがほしくなった。その頃は、LPをのせるとプレーヤーからはみ出してしまうような、ふたをすると持ち運びができるような小さな電蓄を使っていた。

わたしの住んでいた宇都宮の街に、オーディオ・ショップがあることを知った。

学校が終わると、そのオーディオ・ショップに入り浸っていた。このアンプを聴かせてくれとか、このスピーカーを鳴らしてくれとか、言いたい放題していたと思うのだが、お店の人はいつも優しく対応してくれた。とてつもなく高額の商品と自分で買える(いや、親に買ってもらえるかもしれない)商品の狭間で、カタログを眺めては日々、苦悩していた。しかし中学生のわたしは電気少年であるにもかかわらず、自分で作ることはなかった。

今回ご紹介する自由が丘のカフェ「ラジオプラント」のご主人、奥田公介さんは、高校生の頃からハンダごてを片手にアンプを作り始めたという自作派だ。アンプは10台くらいは作ったという。

まずは、お店の紹介から。

カフェ「ラジオプラント」は、広告代理店でマーケティング・プランニングをしていた奥田さんが、2013年10月にオープンしたお店だ。

奥田さんは広告の仕事をしていた頃から、撮影用の小物として、ラジオと植物のレンタルなどをしていたという。そんなところから「ラジオプラント」という名前がついたようだ。「発信する植物、といった感じでしょうか。」と言っていた。

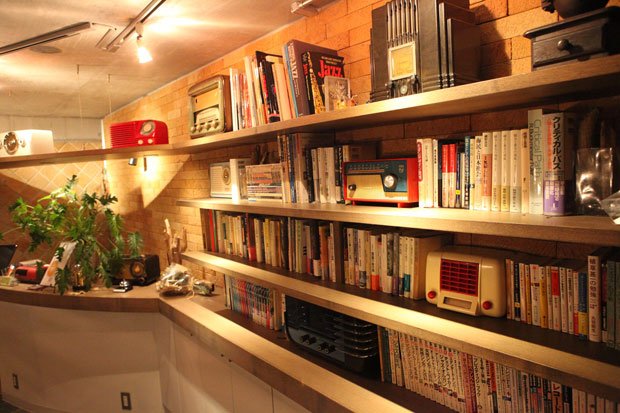

その名の通り、お店の中にはラジオと植物がたくさんある。

ラジオはすべて真空管だ。集めはじめて20年くらいたつそうだ。

音楽は高校生の頃から聴きはじめ、大学ではトランペットなどを吹いていたが、今は聴くだけだという。

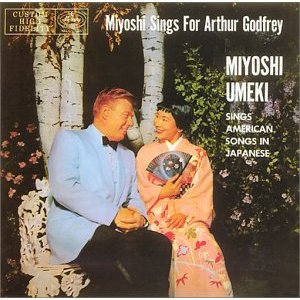

聴くジャンルも、SP時代のヴォーカルからアヴァンギャルドまで、幅広く聴いてきたという。お店でも、自分の好きな音楽をかけて、たまたま聴いてくれたお客様が、なにかを感じてくれたらうれしいのだという。何となくお店に来て、音楽の話をしたり、お店にある音楽の本などを読んで、いっしょに話をしたりできたらいいなという。まるでラジオ放送のようだ、と思った。

しかし、ここのオーディオは一筋縄ではいかない。

高校生の時にアンプを作ったということは、先に書いたが、スピーカーも作ったという。

「三菱の16cmユニットで、バッフル型でした。入門書を元に、自分でバッフルの形状を計算し制作しました」

最初に作ったものは、今でも覚えているようだ。簡単に説明しよう。三菱は、ダイアトーンのスピーカーで一世を風靡した実力派の国内電機メーカー。16cmユニットは、直径16cmのスピーカーということ、わりと小さめだ。バッフル型というのは、板にスピーカーを取り付けるタイプだ。皆さんが知っているスピーカーは、箱に入っているのが多いと思うが、箱に入れないで、板にスピーカーを取り付けて、閉じないスタイル。

「真空管の最後の時代でした」と奥田さん。

高校生の頃から、オーディオ・フェアーに行ったり、オーディオ・ショップに出入りしていたという。そこで気づいたのは、日本のオーディオは、端正な音はするがおもしろみに欠ける、ということだったようだ。邦楽はよく鳴っていたが、ジャズなどを聴くとなにかが足りなかったという。

学生時代の奥田さんも例にもれず、海外の名器を購入することはできない。限られた財力の中で、きちんとした音を出したいと考え、自作の道を選ぶ。そしてその探求は、今でも続いているのだ。

奥田さんの考えは、どんな音楽を聴いても、素晴らしい音にしたい、だ。

オーディオが好きで、幅広いジャンルの音楽を聴く人は、二つの道を選ぶことになる。

一つは、ジャンルごとにオーディオのセットを変えることだ。つまり、ジャズを聴くオーディオ・セットと、クラシックを聴くセットが違うということ。もっとこだわれば、オーケストラと室内楽は、違うオーディオ・セットで聴くということになる。当然お金がかかるし、スペースも必要になる。

もう一つの選択は、どんなジャンルの音楽を聴いても、素晴らしい音になるオーディオ・セットを作り上げるということだ。もちろんこれは理想論だが、追求していけば、レベルは上がっていく。

「行き着いたのは、ウェスタン・エレクトリックでした。自宅のオーディオは、10年くらいかけて、すこしづつ組み上げています」

ウェスタン・エレクトリックというのは、現代のオーディオの原点を作った会社とでも言ったらよいだろうか。1926年に開発されたWE555が、現在のオーディオ・スピーカーの原点であると言われている。そしてその実力は、今でも超えられていないといういう人たちがたくさんいる。奥田さんも、この世界に入ってしまったというわけだ。

カフェ「ラジオプラント」は、この自宅で作り上げた仕組みを目標に作りあげているという。

スピーカーは、ジャンセンのユニットF12を使用。ジャンセンとは、1926年に登場したスピーカー・メーカーで、フェンダーによりギター・アンプのスピーカーとして採用され、今でも続いているという優れものである。フェンダーだけではない、ギブソンやグレッチ、シルヴァートンなどのギター・アンプにも使われている。

そのスピーカーを、奥田さん自らがエンクロージャー(スピーカーを入れる箱)を設計して、作ってもらったという。写真をみていただくとわかると思うが、後ろが斜めになっていて、底も実は閉じていないのだ。どうしてそんな形にしたのか。その説明は、わたしの任ではない。興味を持った方はお店を訪ねて、奥田さんに直接質問することをオススメする。

ちなみに、このカフェ「ラジオプラント」は、前回、ご一緒していただいた、オーディオ・ショップ「サウンド・クリエイト・レガート」の店長、竹田響子さんにご紹介してもらった。

「ラジオプラント」のスピーカーやアンプなどは、ヴィンテージものや手作りだったりするのだが、音源はCDからリッピングして、リンのネットワーク・オーディオで再生している。過去の名器と最新のテクノロジーがつながったわけだ。

竹田さん曰く、「自作スピーカーは、自分の理想の音とスピーカーから出てくる音を向かい合わせにしていく印象があって、ある意味すごく個性的に感じることが多いのですが、奥田さんのところのシステムの音は不思議と自然なんですよね」

これって簡単そうで、一番難しいのではないだろうか。

最後に、一緒に嘘発見器を作ったS木繁ちゃんだが、高校卒業以降、消息不明になってしまっていた。その彼と50才の時、中学の同窓会で再会した。

会ってすぐに、彼が言った。

「小熊くん、小学校の時、何作ったか覚えている?」

「もちろん。嘘発見器!」

「繁ちゃん、今、なにやってるの?」

繁ちゃんは、NASAのドクターになっていた。

「ぼくもロボットやってるんだよ」とわたしが言うと、

「二足歩行は日本が一番だよ」と答えた。

二人のはじまりは、あの嘘発見器だったんだな、と思う。

そして奥田さんも、こどもの頃のオーディオとの出会いから、今まで続いているのだろう。

また、あの「ラジオプラント」で、音楽が聴きたくなってきた。[次回7/2(水)更新予定]

■自由が丘のカフェ「ラジオプラント」は、こちら

http://shop.jiyugaoka.net/cafe-radioplant