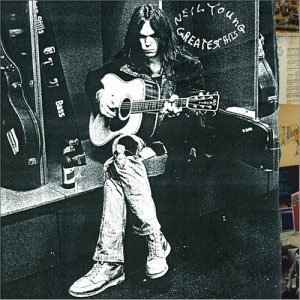

2012年に発表された初著作『ウェイジング・ヘヴィ・ピース : ア・ヒッピー・ドリーム』のなかでニール・ヤングは、さらりとではあるが、きわめて重い意味を持つ言葉を書いている。「私がつくっているのはアルバム。CDやMP3をつくっているわけではない」。

そう、ニールは半世紀近く、一貫して芸術作品としてのアルバムをつくりつづけてきた。売れても、売れなくても、いや、まったく売れないことがわかっていても、時流に流されず、徹底して自分らしさにこだわりながらアルバムをつくりつづけてきた。

そういった音楽家としての生き方を通じて、近年は、レコーディング作品がどのように聞かれるべきかに関しても積極的な発言をつづけている。それはデジタル偏重時代への強烈なアンチテーゼであるわけだが、ただ声を発しているだけではない。2014年秋には現実のものとなるPONOシステムなど、リスクを恐れることなく具体的な行動も起こしているのだ。

そのニール・ヤングがこれまでに公式なものとして残してきたすべてのアルバムを、可能なかぎり、制作に着手した時期の順に紹介する。それがこのWEB連載の基本コンセプトだ。しかも、やや生意気ないい方で申しわけないが、よくある作品ガイドとしてではなく、それを通じてニール・ヤングの生き方、向かいあってきた時代、考え方、苦悩や挫折などが全体像として浮かび上がるように書いていきたい。

いい機会でもあり、そういったコンセプトともつながる、個人的な、少々青臭くもある思い出を書かせていただこう。

1972年の春に高校を卒業した僕は、大学入学までの空白期間、ちょうどリリースされたばかりだった『ハーヴェスト』を、文字どおりすみからすみまで聴き込んだ。朝から晩まで、繰り返し、聴きつづけた。手書きの歌詞が印刷されたインナースリーヴに助けられ、歌われている言葉もほぼすべて憶えた。《ハート・オブ・ゴールド》がなんとかそれらしく弾けるようになってからは、《アラバマ》や《ワーズ》にあわせてギター・ソロらしきものにも挑戦してみた。

以来、僕は勝手にニール・ヤングを師と仰ぎ、彼を中心に広がるサークルのようなものを強く意識してロックを聴きつづけてきた。彼の音楽から得られるものを価値観の中心に据えて生きてきたといってもいい。大切に弾きつづけているマーティンD-28や53年型レスポールも、彼の音楽と出会わなければ、買っていなかったはず。結局、40年以上前のあの春の日々が今につながるいろいろなことの原点だったのだろう。

もちろん、失望を覚えたこともある。疑問に思ったことも、反発を感じたことも。そういったことも含めて、しばしば “It’s all one song” と語ってきたニール・ヤングの作品群に向きあっていきたい。[次回5/7(水)更新予定]