ルー・リードが他界した。

まだ言葉がみつからない。

以下に、拙著『愛と勇気のロック50』(小学館文庫:2009)に書いた一文を、追悼の意を込めて転載させていただく。

さよならルー・リード。

●「ロックは肉体」

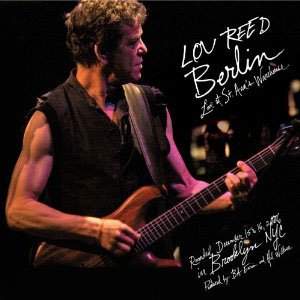

ルー・リードは2009年現在、66歳になる。ここに掲げたアルバム『ベルリン:ライヴ・アット・セント・アンズ・ウェアハウス』は08年に発売されたものだが、ジャケットを飾るルー・リードの写真は06年に撮影された。63歳のルー・リードということになるが、ギターを構えた精悍な表情そして腕をご覧いただきたい。見事にシェイプアップされた筋肉美はとても63歳とは思えない。急いでつけ加えればこの肉体美は3年後の現在もまったく変わっていない。

ルー・リードといえば、なにしろ《ヘロイン》という曲があるくらい、その道ではヴェテランとされる。ステージ上で腕を突き出し、ヘロインを打つ写真は、ある意味でルー・リードのヴィジュアル・ロゴのようになっている(筆者にはいまだにわからないのだが、あの写真は「やらせ」なのだろうか、あるいはほんとうに打っているのだろうか)。さらにルー・リードといえば「退廃・暴力・幻想」といった決して健康的とはいいがたい言葉とセットで語られることが多い。

しかしルー・リードもまたザ・フーのロジャー・ダルトリー同様、「愛すべき裏切り者」なのかもしれない。かつてのヘロインと現在の肉体は相容れるものでなく、その解明に乗り出したところ、太極拳に行き着く。ルー・リードは80年代に太極拳に出会い、以来欠かさずトレーニングをつづけているという。なるほどこの肉体はそのようなことでもなければつくり上げることのできない「完成度」を誇っている。

ルー・リードがもともと健康志向の強い人物だったのか、いいかえれば「ヘロインと退廃」はイメージ戦略としての演出だったのか、あるいは「不健康な生活を送っていた者ほど健康に目覚めた場合、極端に走る傾向にある」という一般論にあてはまるだけなのか。ともあれルー・リードの肉体は、前述のロジャー・ダルトリーやミック・ジャガー、さらにはリンゴ・スター(意外に映るかもしれないが、ポール・マッカートニーと並んだとき、リンゴの肉体が鍛え抜かれたものであることがわかる)と並んで「ヴェテラン・ロッカーに必要な条件」を示しているように思われる。

ルー・リードはほぼ毎日、約5時間を費やして太極拳のトレーニングに励んでいるという。ただし「ブート・キャンプ」のようなものではなく、生活のなかに太極拳を取り入れていると考えたほうが実態に近いかもしれない。リードはそれを「楽しい」という言葉で表現しているが、素人考えながら、やはり楽しくなければつづかないものなのだろう。とはいえ集中してトレーニングに臨むときは、いわゆる太極拳よりも速い動作が必要となるという。リードはこのトレーニングを日課としている(来日公演で、ステージで中国人が太極拳をする演出があったことを覚えているファンもいるだろう。また07年には『ハドソン・リヴァー・ウィンド・メディテイションズ』という太極拳のBGMを目的としたアルバムも発表している。ジャケットには「瞑想と整体と太極拳のために」と書かれたステッカーが貼られている)。

かりに「ロックは肉体」と規定するなら、ルー・リードほど「ロック」を体現しているミュージシャンはいないかもしれない。そして太極拳に対するストイックなまでの取り組みは、リードの音楽とそのままつながっているようにも思われる。しかしそれはただたんい「健康的」ということではない。しなやかさ、瞬発力、強度といった言葉に置き換えられる肉体的官能美を発散させている。73年に発表された『ベルリン』の再現ライヴは、そのような肉体と精神があって初めて可能になった禁断の領域に属する試みに映る。

●新たな『ベルリン』のために用意された声とパワー

ルー・リードに関してもう一点。前述のヘロイン注射の写真やヴェルヴェット・アンダーグラウンドのイメージが強いせいだろう、リードがドゥー・ワップが好きであること(とくにディオンのファン)、加えて「ふつうのポップスを書いていた時代」があったことは、純粋にミュージシャンとしてのリードの幅を知る上で押さえておいてもいいように思う。ちなみにリードは初期について次のように語っている。

「歌は12歳のときから歌っていた。 いや実際は9歳のときからだった。初めてレコードを出したのは14歳のときだった。そのころから場末のバーで歌っていた。 大学を卒業するまではずっとそんな生活だった。そのあとは安っぽいポップスを書く仕事にありついた」(Mojo:2003/2)

リードの言葉を補足すれば、「ありついた仕事」とはブリル・ビルディングの一室で依頼主の求めに応じて曲を書くことを指す。当時はビーチ・ボーイズやジャン&ディーンのサーフィン・ソングが人気を呼び、リードもその種の曲を書いている。また架空のグループをでっち上げ、1枚99セントで販売される廉価レコードを制作、自らも演奏に加わっている。そのころ書かれた曲のひとつ、《ザ・ウェディング・ベルズ・リング》というタイトルにリードがどのような仕事をしていたか、うかがい知れるように思う。

『ベルリン』は、一般的に「東西に分断されたベルリンの夜を舞台に、バイセクシャル、ドラッグ、暴力に彩られた背徳の愛を綴った野心的なアルバム」と評され、しかし「ショッキングな歌詞が問題視され、ファンからも支持されず、それによってルー・リード自身が封印した」とされてきた。その「封印」が33年の時を経て解かれた。

純然たるライヴ・レコーディングではなくドキュメンタリー・フィルムとしての記録性がリードを決断させた要因に思える。換言すれば、それ以外に『ベルリン』を再現する意味は少なくともリードにはなかったろう。ドキュメンタリー・フィルムは『ベルリン』の再現を主題とし、監督にはジュリアン・シュナーベル(『バスキア』『潜水服は蝶の夢を見る』)があたる。かねてから映像に関心を寄せていたリードにとって、あえて断る理由もなかったのではないだろうか。

圧倒的といっていいだろう。リードの声とパワーは、衰えを知らない云々といった次元を超えて、新たな『ベルリン』を表現するために用意され蓄積されていたとすら感じさせるほど、長い眠りから目覚めた『ベルリン』と一体となっている。「再現」が「再創造」にまで高められている。「再現」とは、「封印を解く」とはどういうことか。この『ベルリン』がそのことを示している。そしてルー・リードは「ロックは肉体」であることを高らかに歌い上げる。[次回更新11月25日(月)予定]」