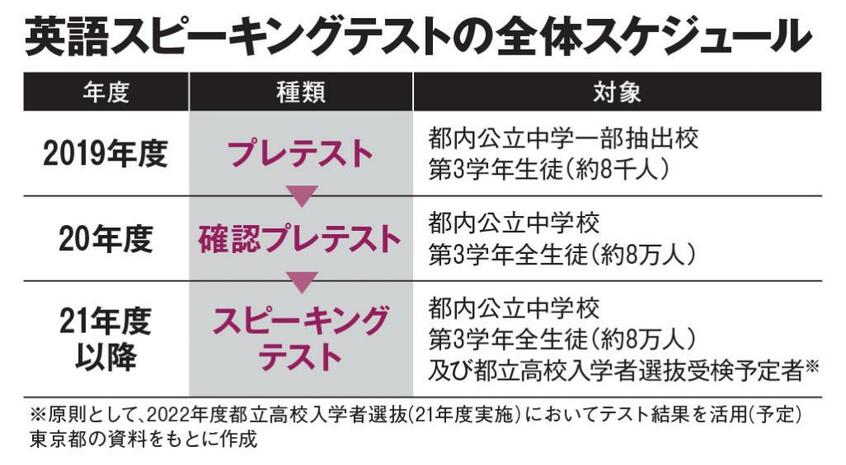

大学入学共通テストが見送った英語民間試験を中学英語のスピーキングテストを、21年度に導入する動きが都内で進んでいる。AERA 2020年1月20日号では、英語スピーキングテストの採点方法をはじめとする課題についてテスト開発者らの声を紹介する。

* * *

自身が勤務する京都工芸繊維大学で英語スピーキングテストを開発し、15年から導入している羽藤(はとう)由美教授(応用言語学)が課題として挙げるのは、採点方法だ。大学入学共通テストの国語と数学の記述式試験の最大のハードルは、約50万人もの答案を、短期間に誰がどうやって採点するかだった。都立高入試のスピーキングテスト本番は約8万人が受験し、それを45日以内で採点する。採点者は「高い英語力及び英語指導の専門性を兼ね備えた専任スタッフ」(都教委の国際教育推進担当課長・清野正氏)という。

京都工芸繊維大では、約700人の学生に全9問のスピーキングテストを実施しているが、1問につき2人がそれぞれ採点、2点以上差が開いた場合は、さらに別の採点者がチェックする。運営費だけで受験者1人あたり7千円近くかかる。約30人を対象にしたAO入試では、5人の専任教員が並行して採点。短時間で厳正な採点をするには、膨大な手間や費用がかかることを体感している。

「業者の言うことを鵜呑みにせず、信頼性の高い採点が行われていることを確認するのは東京都の責任です」(羽藤教授)

専任スタッフとはどのような人たちで、何人いるのか──。この問いに、都教委からの回答はなかった。

羽藤教授はスピーキングテスト導入にトライする姿勢を評価しつつ、こう話す。

「テストの内容や採点基準、実施方法を東京都がデザインし、今後も都が主体的にコントロールできるのであれば、すべてが業者に丸投げされていた大学入学共通テストに比べ評価できる。しかし、デザインしたものがしっかり運営されているかをチェックするノウハウが東京都にあるのか。ベネッセと利害関係のないテスト運営の専門家を置かなければ透明性は保てない」