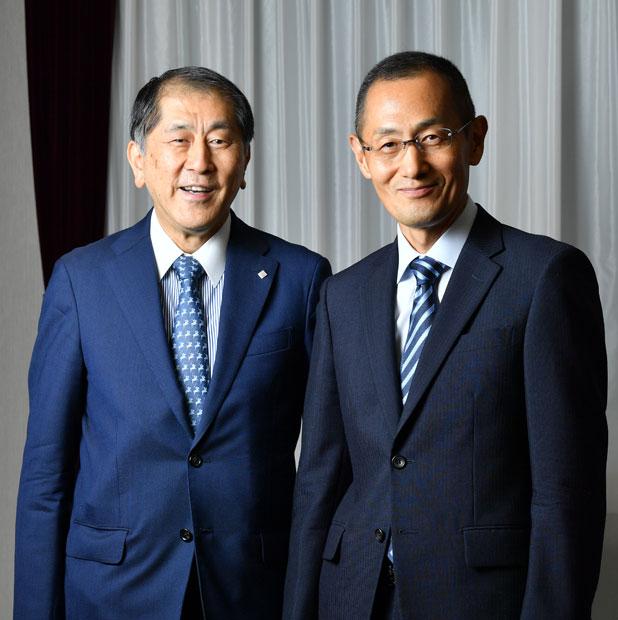

旭化成名誉フェローの吉野彰さんがノーベル化学賞を受賞し、大きな話題となっている。研究者の育成に力を入れる早稲田大学の田中愛治総長と2012年にノーベル賞を受賞した京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥所長が、研究の魅力などについて語り合った。AERA 2019年10月21日号に掲載された記事を紹介する。

* * *

田中:今日はお話しできるのを楽しみにしていました。山中先生は研究者になる前、臨床医の経験があるそうですね。

山中:大学卒業後、最初は整形外科の臨床医として勤務しましたが、残念ながら自分には手術の才能がないと感じました。でも、医学研究を通じてなら、いま治せない病気を将来治せるようにできるかもしれない。手術で貢献できなくても、研究なら一気に何万人にも貢献できる。その可能性を感じ、大学院に進みました。

田中:私も政治学を勉強しておりましたが、当初は研究者になろうとは思っていませんでした。世論調査の研究をしていたのですが、修士課程の時に自分の仮説通りにデータ分析の結果が出てきたことがありました。それを徹夜で論文に仕上げたのですが、書きながらこんなに面白いことはない、研究を職業にしたいと思いました。若い研究者には、楽しいと思って研究してほしい。

山中:そうですね。私も臨床医の間は指導医の先生に言われたことをそのままやらないと怒られたのですが、研究医になると何でも自分で考えろと言われ、180度考え方が違いました。研究は世界が相手で、病院の建物の中からいきなり世界が見える。そこが非常に魅力的でした。

田中:自分なりの仮説を立て、誰も答えを知らない問題に自分なりの答えを見つけ出そうとする。それが研究の醍醐味で楽しいですね。

山中:私は1993年からアメリカに留学しましたが、その時に新しい遺伝子をひとつ発見しました。いまはもう遺伝子は全部見つかっていますが、当時は遺伝子をひとつ見つけると研究者としてしばらくやっていけると言われていたくらいでした。新しい遺伝子を見つけたが、その機能はわかっていない。毎日わくわくの連続でした。その時は人類に貢献するといったことは頭になく、目の前の好奇心にかられて研究していました。そういうものと出合えるかどうかは大きいです。