2040年には約33%の寺が消滅する──。

3年前、衝撃的なデータが仏教界を駆け巡った。算出したのは、国学院大学副学長の石井研士教授(宗教社会学)だ。

石井教授は、日本創成会議が14年に発表した「消滅可能性都市」の中にどれだけ宗教法人があるかを調べた。消滅可能性都市とは、40年までに人口流動が収束せず若年女性(20~39歳)の人口が5割以上減少し、存続が危ぶまれると予測される自治体のこと。全国約1800市区町村のうち、約半数の896の自治体が維持困難になるとされた。

石井教授の集計によると、全国に7万5711ある仏教寺院のうち、32.7%にあたる2万4770が、維持困難な896自治体にあった。石井教授はこれらを「限界宗教法人」と呼び、消滅の恐れがあると推測したのだ(表参照)。

「実数はもっと多いかもしれない。今70歳を超えた団塊の世代の多くが亡くなる15~20年後をピークに、仏教界は急速な下り坂に向かうと考えています。ライフスタイルや祖先崇拝の変容を考えると、一部の歴史的寺院や有名な観光寺院など1割くらいしか残らない可能性がある」

寺を開放して社会と積極的に関わる。こうした仏教のあり方は「社会参加仏教」と呼ばれる。ベトナムの反戦運動を起源とする「エンゲージド・ブディズム(Engaged Buddhism)」の訳で、「行動する仏教」とも呼ばれる。

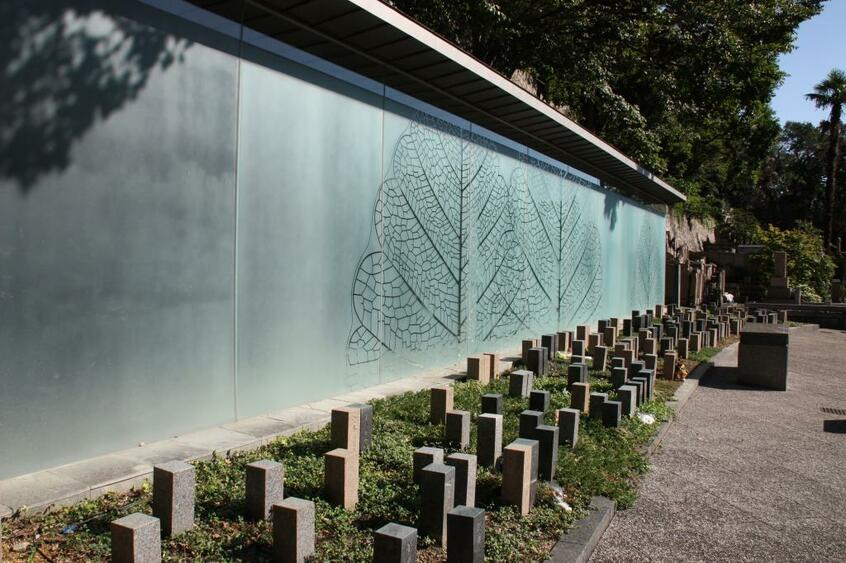

日本における「行動する仏教」の先駆けとして知られるのが、通天閣にほど近い大阪市天王寺区にある浄土宗應典院(おうてんいん)だ。寺は、室町時代にできた浄土宗大蓮寺(だいれんじ)の塔頭(たっちゅう)(子院)で、住職の秋田光彦(62)が97年4月、廃寺同然だったのを「葬式をしない寺」として再建した。秋田は述懐する。

「葬式仏教への反発ですな。多感な中高生時代、人の死を食い物にしているのが我慢できなかった」

ちょうどそのころ、デフレで個人の給与が下がり、就職氷河期も始まり、生きづらさを抱える人たちが増えてきた。