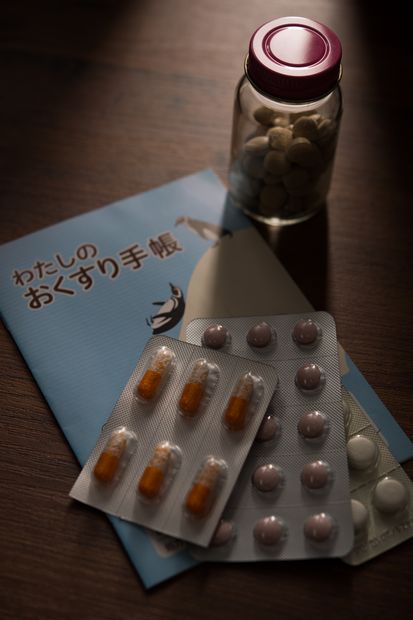

年間40兆円を超える国民医療費のうち、約2割を占めるのが薬剤費。医療費全体を上回るペースで伸びている。放置して大丈夫か。

宇都宮市にある国立病院機構栃木医療センターで内科医長を務める矢吹拓さんがこの日訪れたのは、畑違いの整形外科病棟。骨折で入院した80代の患者に、こう声をかけた。

「血圧が100を切っていますね。お薬が効いているようですが、あまり下げすぎても転ぶ危険があるので、ちょっと減らしてみましょうか」

矢吹さんはこのとき、「ポリファーマシー外来」での役割を果たしていた。2015年1月に全国で初めてつくられたチームだ。ポリファーマシーは、英語で「多くの」を意味するpolyと、「薬」のpharmacyを組み合わせた造語で、高齢者を中心に社会問題化している多剤投与を防ぐのが目的だ。

●「多剤」に苦しむ高齢者

同センターに1週間以上入院する見込みで、5種類以上の内服薬を処方されている高齢者(65歳以上)の中から希望者が受診できる。5種類を超えると、組み合わせの問題などでふらつき、認知機能の低下などが生じやすいとされるためだ。

時には複数にわたるセンター内外の主治医から情報提供を受けたうえで、チームの内科医たちが、入院中の患者の病歴や診察所見、検査値などと照らし合わせながら、本当に必要な薬はどれか、整理していく。

きっかけは14年。口腔疾患で入院した高齢の患者が、入院1週間後からふらつき、転倒、食欲低下、さらに意識障害を起こし、院内で亡くなった。この患者は、日常的に生活習慣病を中心に14種類の薬を飲んでいたが、入院後に抗菌薬も加わった。死因はある薬の中毒だと分かった。医師や薬剤師、看護師だけでなく、事務職員も参加して再発防止を図るチームができた。

ポリファーマシー外来では、週に2回、1人の患者に30分~1時間ほどかけて、じっくり話を聞く。1日に2人をみるのが精いっぱいだ。開設後1年間に受診した47人で、受診前の平均9種類を5種類に減らすことができた。全員で削減できた薬剤費は年間約900万円。1人当たり20万円近くに上る。最も多く削減できたのは睡眠薬だった。

ただ、入院中の規則正しい生活や減塩、カロリー計算された食事といった環境変化が、血圧や血糖値の正常化につながった面も考えられる。矢吹さんは、「生活習慣を整えれば、薬を減らせるという“成功体験”を積んでもらうことも有用」という。「退院後、環境や生活習慣が元に戻れば、元の薬が必要になるかもしれない」とも伝えるようにしているという。

多剤問題は、単純に薬剤費が膨らむだけでなく、多剤になることによって飲み残し(残薬)が増えるという側面もある。日本薬剤師会の推計によると、在宅の75歳以上の高齢者だけで、残薬は年間およそ475億円分に上る。