前回、キース・ジャレットの新作という、良くも悪くも、じつに書きがいのある「ど真ん中のストレート」を用意してもらっておきながら、打席に立とうとすらしないライターの姿勢に疑問符を投げかけたつもりだが、前フリとして書いたツイッターに関する部分のほうが食いつきがよかったのか、数人の方から、ツイッターの有効性や利便性等を説く親切なご指摘をいただいた。

うーん。「そのようなこと、すべてわかった上で書いてるんですが。ええ、いちおうプロなものですから」と返すこともできず、こういう場合、どのように対処すればいいのだろう。そうそう、ある人から、「美人ジャズ・ピアニストといわれている女性ピアニストは『美人』の部分までひっくるめてリツイートしてます」という愉快な情報もいただいた。

思うに、文章上において「演じる」という行為は、どうやら通用しなくなりつつある。知らないふりをして、あえて読者のツッコミどころをつくるという常套手段も廃れつつある。そういえば最近はプロのライターのなかにも、「これはあくまでも個人的な意見だが」とか「これはもちろん冗談だが」といった及び腰の説明的な表現を使った文章を目にすることが増えてきた。決していいことでもおもしろいことでもないだろう。

この件で思い出したが、かなり前に『超ジャズ入門』(集英社新書:2001年)というヒネッた入門書を出した。ジャズ周辺に巣くう困った事象や人たちをあげつらい、しかし最も困った男は、何かといえばマイルス・デイヴィスとブルーノート・レコードを暴力的に押しつけるこの男、すなわち著者にほかならないというオチに向けて組み立てた一冊だったが(その意味もこめて書名に「超」をつけた)、この演出はほとんど理解されないまま徒労に終わった。

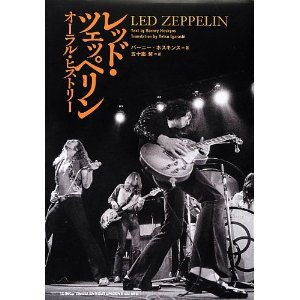

当事者や関係者の証言で構成されたオーラル・ヒストリー『レッド・ツェッペリン』(バーニー・ホスキンス著:五十嵐哲訳:シンコーミュージック・エンタテインメント:2013年刊)を読んだ。およそ600ページに及ばんとする大部の力作。人物設定や構成など、おそらく原書がしっかりとつくられているのだろうが、翻訳がじつにこなれていて、読みやすい。

この種の発言集は、発言する人物の設定に曖昧なものが多く、結局は誰が喋っているのかわからない、発言者の数にかかわらず一人の人物の発言にしか読めない等、さまざまな問題点を残す場合が多いが、本書はそのあたりがうまく整理され、最後まで不要なストレスや混乱を感じることなく、いっきに読むことができた。音楽関連の訳書として、そうとうに高いレヴェルにあるのではないだろうか。

それで、どうしてこのような本を読んだのかといえば、レッド・ツェッペリンに対する興味もさることながら、ここ2年ほど、イギリスのロック史を勉強しているからです。これがおもしろい。ほんとうは調べながら原稿を書かなければならないのだが、調べる作業が楽しく、ついつい書くことが後回しになってしまう。ぼくはこれまで、こうして「調べながら書く」ということを日常的にくり返してきたが、今回ほど「調べる作業」に没頭したことはなかったかもしれない。

それはひとつには、イギリスのロック史が、日本の洋楽受容史と似ていることによる。だから遠いようで近く、近いようで遠いという、その独特の距離感が、ぼくに特別の感慨を抱かせる。つまりイギリスにとってもアメリカの音楽は「洋楽」であり、初期の受容において、それは日本と変わるところがなかった。しかしやがてイギリスと日本は、出発点が同じようなものであったにもかかわらず、まったく異なる状況を迎える。それをひとことでいえば、イギリスは、アメリカにとって「初めての洋楽」となるビートルズを送り出すことができたが、日本にはそれができなかった、ということになる。

イギリスのロック史及びポピュラー・ミュージックの歴史は、ジャズから始まった(とぼくは規定している)。そしてジャズという音楽の発展形として、ジャズの圏外にあったリヴァプールをはじめとする地方都市と、ジャズの中心地として栄えたロンドン周辺とに二分される「ロックの誕生」があった。

少々「お勉強」として遡れば、1917年ニューヨークで、世界初のジャズ録音が、オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドによって行なわれた。とはいえレコードが普及するまでには時間を要し、当時のアメリカの大衆は、彼らが巡業先でくり広げる演奏によって「ジャズ」という音楽に親しみ、ジャズは大衆音楽として浸透、受容されていった。

ほとんど同じことが当時のイギリスで起きていたとするなら、1900年代初期のアメリカとイギリスには「音楽的時差」がなかったことになる。あるいはそう考えることは不可能でない。そして実際にそれは起きていた。すなわちオリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドは、1917年に世界初のジャズ録音を行ない、その後アメリカ各地を巡演したのちの1919年、イギリス各地を巡演した。多くのイギリス人は、彼らの演奏を通じて、まさしくアメリカ人と同じく「ジャズ」という大衆音楽を知った。わずか2年後のことにすぎない。

あくまでもジャズを基点とし、さらにオリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドという存在を軸にした場合、少なくとも1900年代初期のアメリカとイギリスは、まったくとはいえないものの、ほとんど同じ環境と状況にあったことが指摘できる。したがって未来の音楽=ロックンロールが生まれる可能性は、アメリカにもイギリスにもあった。もちろん、現実としては、そうはならなかった。

先に、洋楽受容におけるイギリスと日本の類似性に触れたが、その後、日本のジャズ・ミュージシャンの大半が、芸能プロダクションの経営者に転身したり、折から勃興期にあったテレビの分野に進出したり、その延長として歌謡曲の世界に活動の拠点を移したりといったことによって、イギリスとまったく別の道を歩むことになる。

イギリスの場合、かつてジャズ・ミュージシャンとして活動していた「元ジャズメン」の多くは、アメリカ黒人によるブルースに傾倒し、ディキシーランド・ジャズの変型ともいうべき「スキッフル」の中心勢力として活躍し、またある者はクラブ(現在のライヴハウス)の経営に手を染める。つまりイギリスにおいて、往年のジャズ・ミュージシャンは、あくまでも「洋楽」のなかにとどまった。

そういった推移を含めた上で、ぼくはイギリスのロック史の原点にはジャズがあるとみている。極論すれば、すべては「ジャズの変型」といえるかもしれない。そして最もイギリスらしいロック・グループとして、ヤードバーズを挙げたい。エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ等いわゆる「3大ギタリスト」を輩出したグループとして知られるが(いや、その部分でしか知られていないといったほうがいいかも)、クラプトン時代の「ブルースもどき時代」から、インド音楽まで取り入れたベック時代の「いささか無理をした時代」を経て、ペイジによる「ヤードバーズ解体」と「レッド・ツェッペリン誕生」へと至る歴史は、その背後に流れる音楽性も踏まえ、イギリス・ロック史の変遷そのものだと思う。

こうした視点を個人に置き換えれば、最もイギリスを感じさせるミュージシャンは、前述のエリック・クラプトン、ディック・ヘクストール・スミス、ブライアン・ジョーンズの3人ということになるだろうか。そしてぼくは最近、ヘクストール・スミスに関連して、グレアム・ボンド・オーガニゼイションを聴くことが多い。ボンド(オルガン)、スミス(サックス)、ジャック・ブルース(ベース)、ジンジャー・ベイカー(ドラムス)というメンバーは、ある時代の象徴であり、その猥雑な音楽は、ある時代のイギリスそのものであるようにも思う。後年発掘された『ソリッド・ボンド』には、ジョン・マクラフリン(エレクトリック・ギター)が参加した演奏が4曲収録されている。すでに「ジャック・ジョンソンしてる」ことに、思わずニンマリ。ああ、紳士の国のロックの歴史は、ほんとうにおもしろい。[次回6月24日(月)更新予定]